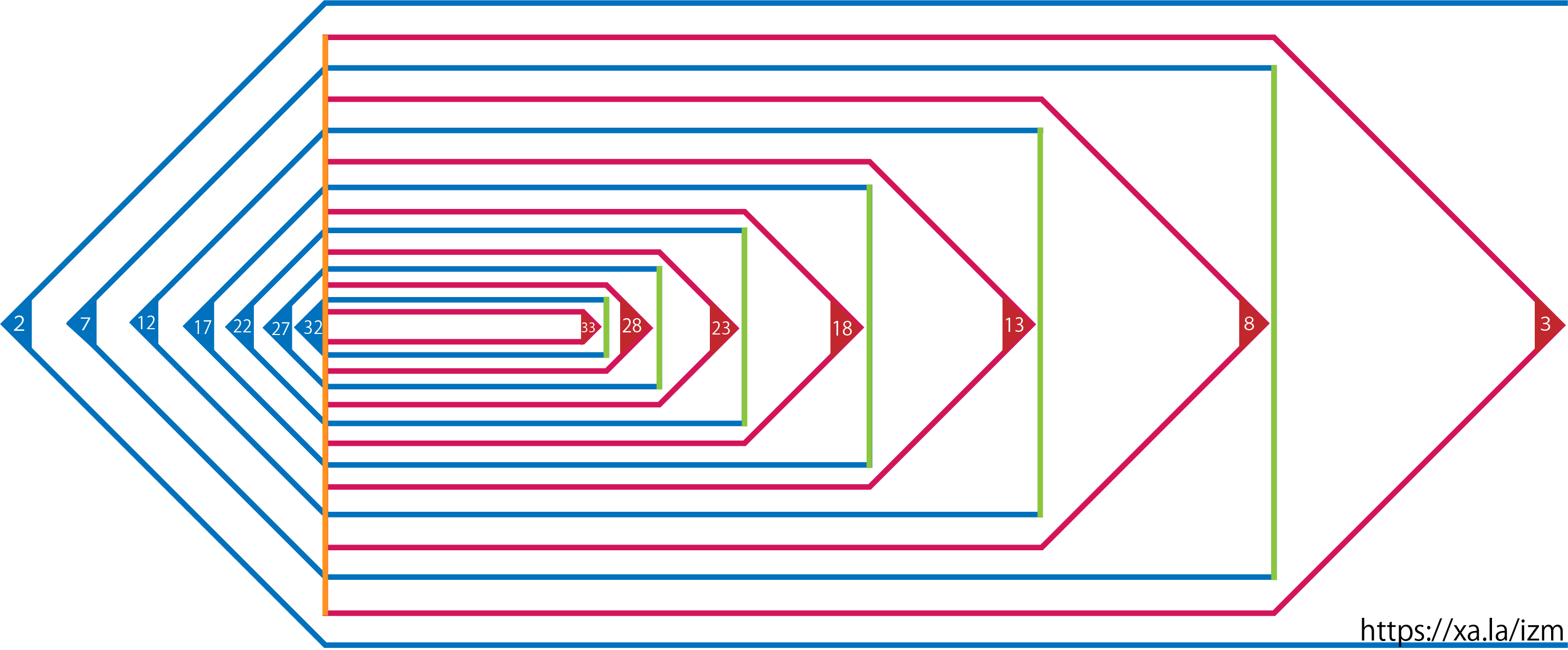

4つの流れの構成要素の入れ子の関係を鉛筆を水平に傾けたような図にした。しかしこれだけでは十分に伝わらないことがある。

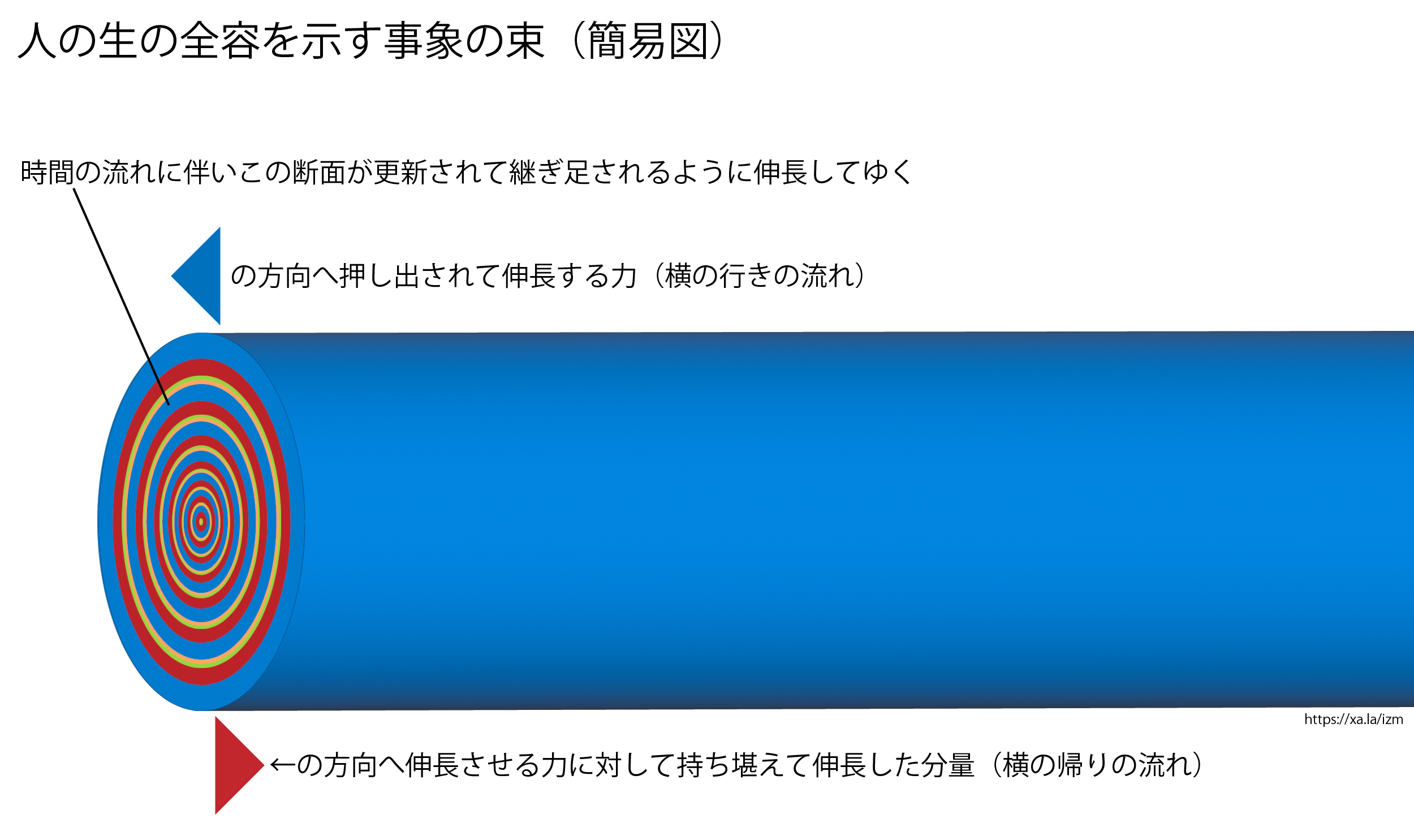

そこで、より分かりやすく考え方の像を示すために、人の生が行動によって日々更新されてゆく様子を説明することにした。

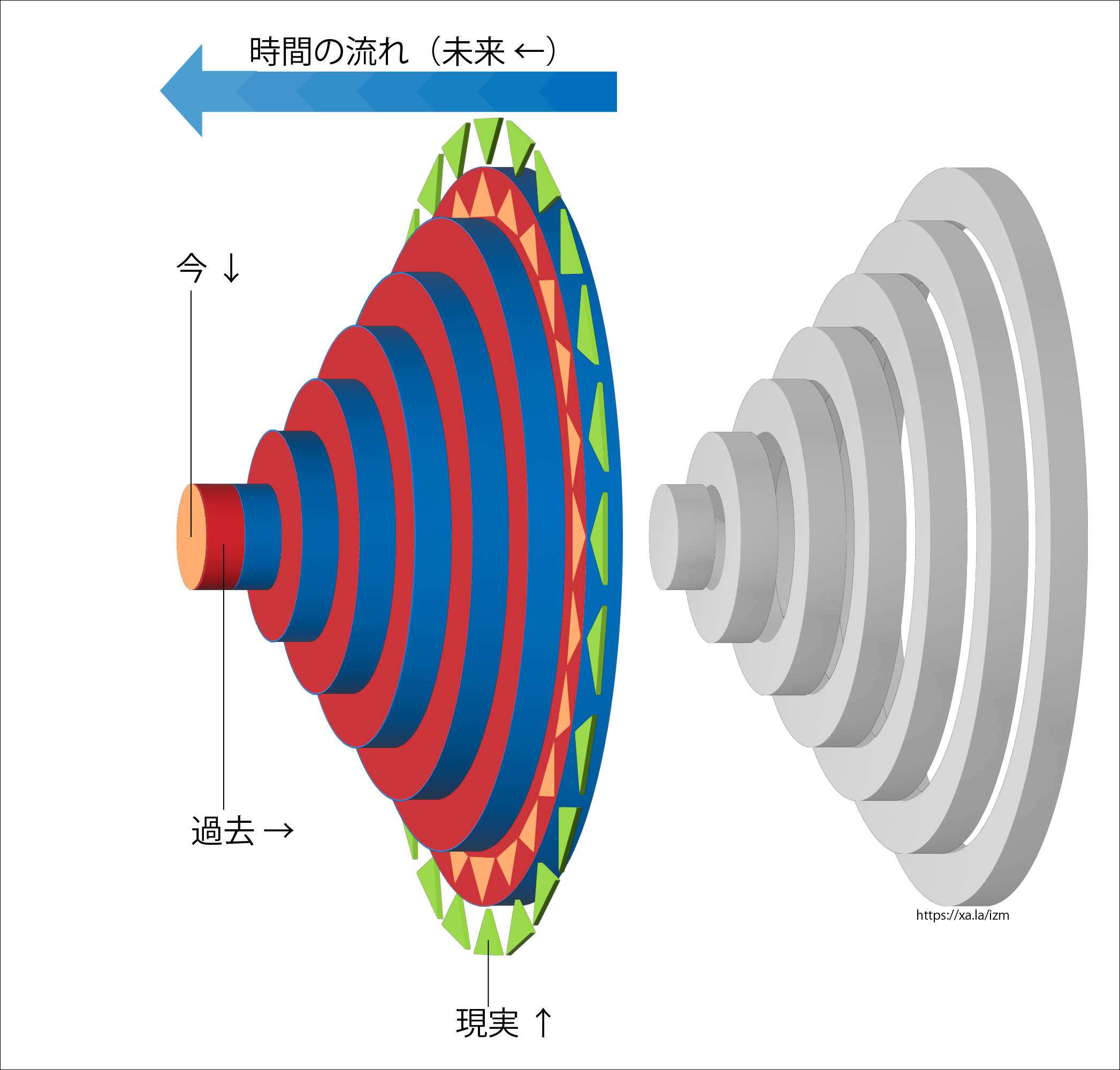

まず、鉛筆のような図を人の生の全容を示す事象の束として、←の方向に時間の流れに伴い伸び続けて行く様子を示した。

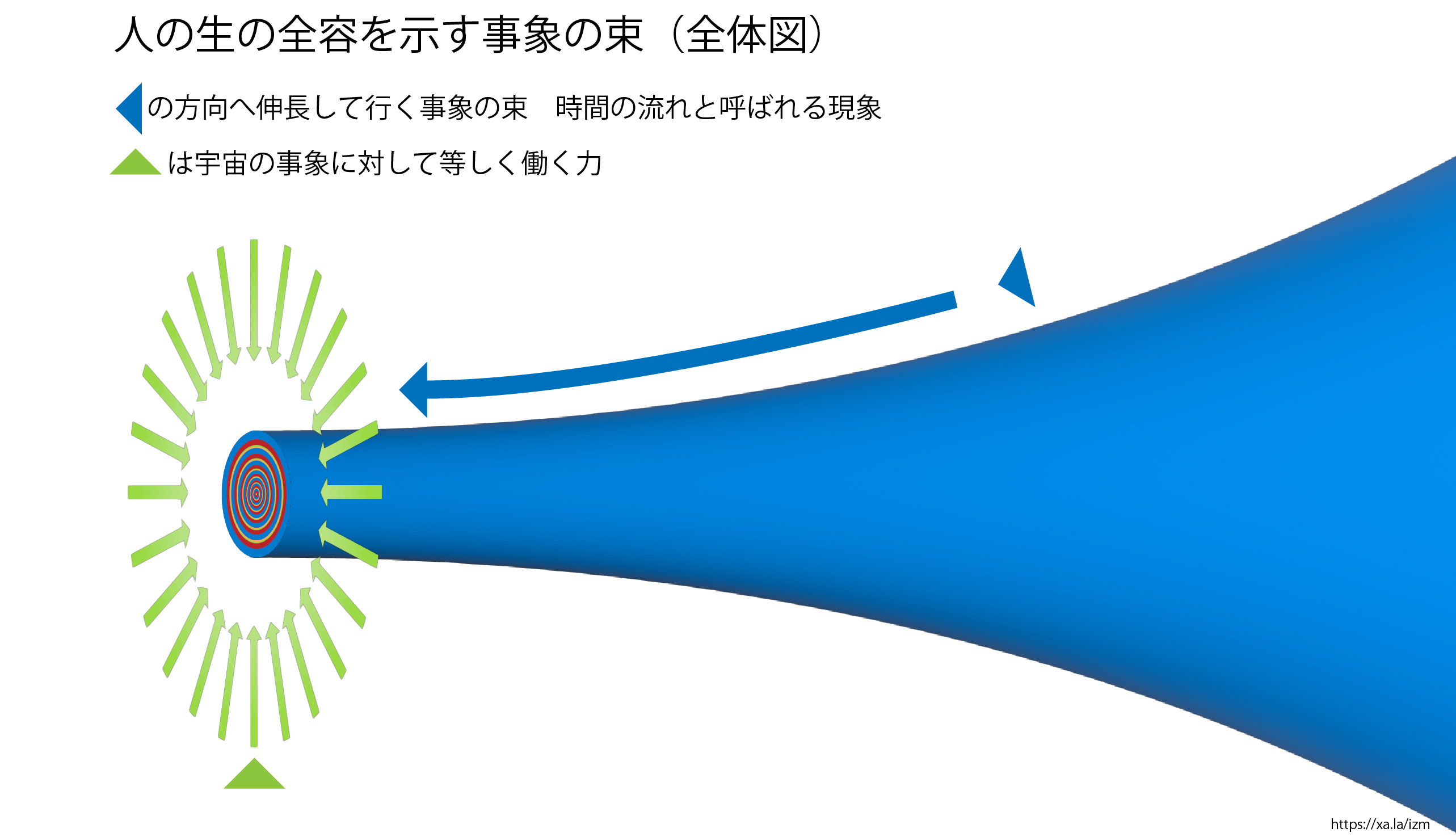

この←の一方向の流れは物理学の視点では宇宙に存在する物質がエントロピーの低い状態(秩序)から高い状態(無秩序)へと変化してゆく流れと同質の方向性をもつ現象とする。この視点を踏まえて上の図をより正確な形状で示すと以下のようになる。

多様な物質により成り立つ銀河は、ビッグバンを起点とした広がり続ける力の影響下にある。これは宇宙における巨大なスケールの入れ子構造であり、太陽系もその内側に含まれる。

この太陽系の惑星の一つである地球において、我々人類に最も近い入れ子の構造を捉えたものが本論における環境層という概念だ。図上では木の年輪のように示されている。

本論ではこの全体に対して等しく加えられる力のあり方を縦の行きの流れ(↑)と呼んでいる。

↑は宇宙の事象がエントロピーの低い状態(秩序)から高い状態(無秩序)へと推移して行く非可逆的な力を意味する。具体的には私たちにとって関わりの深い太陽光のエネルギーや地球の重力などの逆らいようのない力を指す。

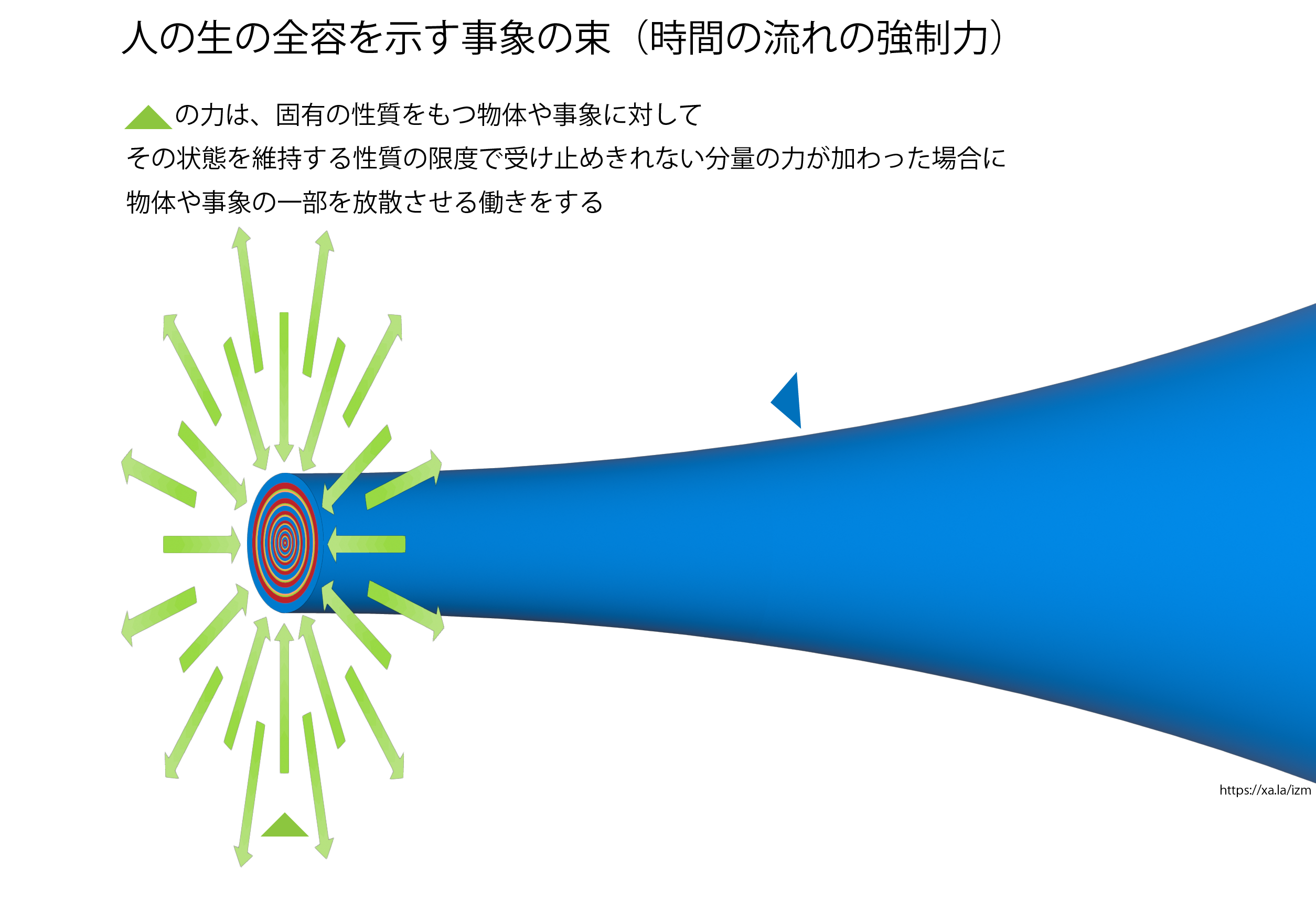

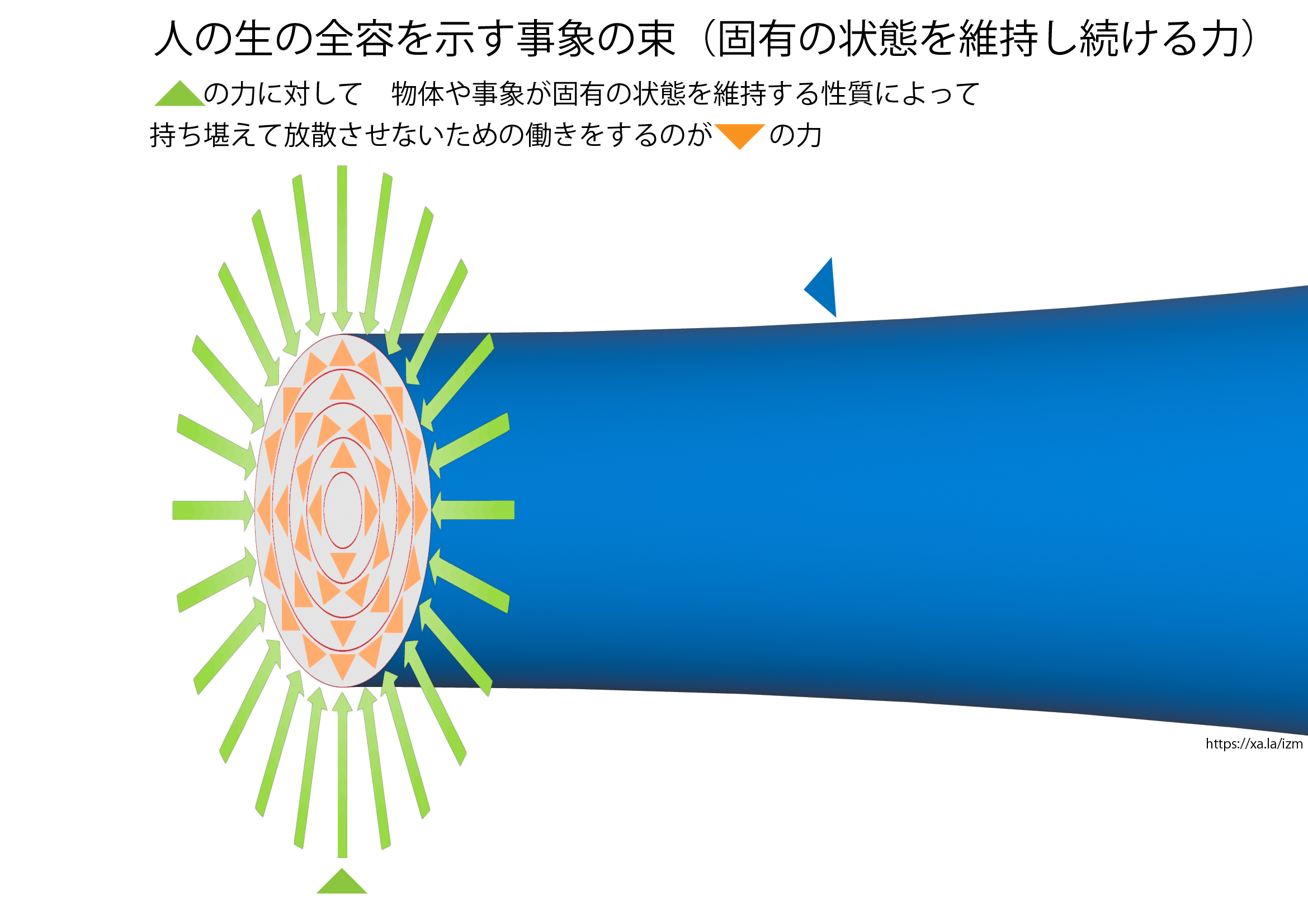

この↑の力の性質を示したのが下の図だ。物体や事象に固有の分子間力で維持しきれない力がその物体や事象に加わった場合、その力は物体や事象の状態を変えて放散(変形・分離・移動)させる働きをする。

この←の流れの中で、↑の力に対して物体や事象に固有の状態を維持する力(分子間力)の働きを本論では縦の帰りの流れ(↓)と呼んでいる。

その↓の力により状態が維持された物体や事象(本論では人の生のこと)が時間の流れの中に存在している様子を横の帰りの流れ(→)と呼んでいる。

↓の力について示したのが下の図だ。

以上の←→↑↓の力の流れを踏まえて、本論における人の生のあり方の本質に迫ることにする。

全ての宇宙を構成する物質が秩序から無秩序へと広がり放散し続ける様子は、その現象を推進する力を受ける個々の物質の特性を反映したものとなる。

その結果として、一様ではない特性を反映した多様な現象が現れる。

この多様な現象の現れ方を示したのが下の図だ。環境層が段階的に内側から押し出されるように現象が表れている。右から始まる一連の図を見てほしい。

[上の①~⑧の画像の説明]

物体や事象を構成する分子が固有の状態を維持する性質は、外からの力を受けて一部は形を変えたり放散しながらも、維持できた部分を逃すように全体を伸長させる現象として現れる。

この伸長する方向を本論では横の行きの流れ(←)と呼んでいる。そして物体や事象の構造を崩して放散させながら、伸長させる力に対して維持された状態、つまり立体図として残される現象を横の帰りの流れ(→)と呼んでいる。

横の行きの流れ(←)は本論では時間の流れと同義のものと定義している。

伸長する方向・伸長する長さ・伸長する現象が時間と呼ばれるものだ。(下図を参照)

←の方向へ伸長する現象を生み出す要因となっているのは↑の力を受ける物体の性質である。この伸長する現象は、時間という物差しを通して見ることによって物体や事象の変化として観測できるのだ。

つまり物体や事象の状態変化を通してのみ、時間という概念は観測できるということになる。

言い換えると物体や事象の特性に基づく状態変化の連なりが時間の正体ということになる。

以上、4つの流れにおける時間の要素を解説することを通じて人の生という現象を動的に捉える見方を示した。

「物体や事象によって異なる一定の状態を維持しようとする力の働き」という表現を用いているが、本論ではこの視点によって惑星のレベルから細胞という分子のまとまりのレベルまでを一つの多層的な構造の中に捉えようとしている。