人の生の主体のありかを探る

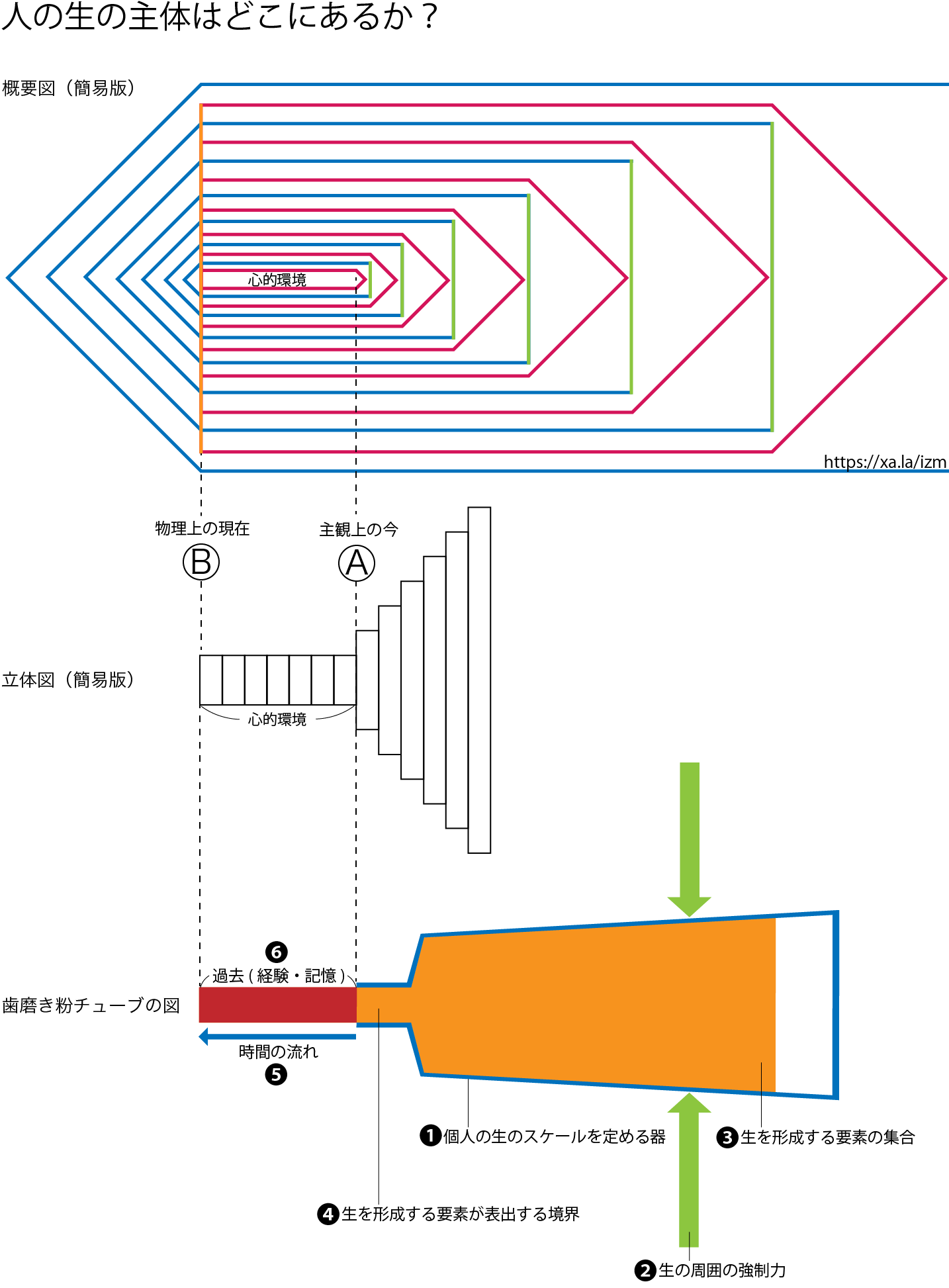

図を見て欲しい。まず主体が心的環境にあることは本論の主旨から誤りのないものとして、詳しく見た場合に心的環境のどの辺りにあるかが問題となる。

個人の生の本質はその人の起こす行動に現れる。その行動を決める意識、心の動きは全て図上のA点で表面化(自覚)する。このA点は個人が自らの生を感じている部分であるが、それとは異なる物理上の現在と呼べるものはB点にある。

つまり、人の生はA点にある意識を起点とした行動によって経験と記憶が継ぎ足されながら、B点を含めた全体が時間に伴い押し進められているのだ。個人がA点から起こす行動に直接的な影響を受けないままB点(現在)は常に更新されながら未来へ進んで行く。

まとめると「意識と物理上の現在には乖離がある」こと、そして「意識より物理上の身体の方が先に未来に到達する」ことが図上で示されている。このことから、図のA点~B点の間は周囲の事象を身体で受け取り、意識を自覚するまでの経路を意味していることが分かる。

A点の更新がある、つまり「自分は生きている」と感じている限り人は現在の身体と意識の関係を知ることができるが、A点の更新が無くなった場合、つまり死んでしまうとそれを知ることが出来なくなる。それでもB点は単なる物となった身体の残り(死体)として現在の時間の流れに在り続ける。

以上の図に関する説明は私たちの「意識+行動」と「現在の身体の置かれた状況+身体の状態」のズレ、乖離した構造を示している。

これは時間の流れに伴い進むB点に引き剥がされないように繋ぎ止めるための必死の営みがA点に現れていることを意味している。つまり個人の生の主体とは「繋ぎ止める役割」を持つものであり、これが私たちの生のあり方なのだと言える。

そしてB点は意識とは関係なしに現在を更新し続けている。こう考えると普段の経験上でもありふれた現象を説明していることに気づく。図のB点が私たちが向き合っているそのままの世界を意味しており、それがA点で主体に受け取られるのだ。そのため実感上はB点=世界と認識しており、普段はB点以外の部分に目を向けることはないが、その部分を解剖して構造を明かしてみたのが4つの流れという考え方なのだ。

以上の観点で人の生を捉えると、私たちが日々懸命に生きている営みは純粋な現在に生み出されているのではないことになる。身体から遅れて「今」が起こるという物理学と哲学の接点のような視点だ。

実感として主観上の今に人の生が更新されていることに誤りはない。しかし、心のあり方を厳密に捉えて「心より先に物質上の本体である脳から更新されてゆく」という実感とは異なる視点は理解しづらいと思う。

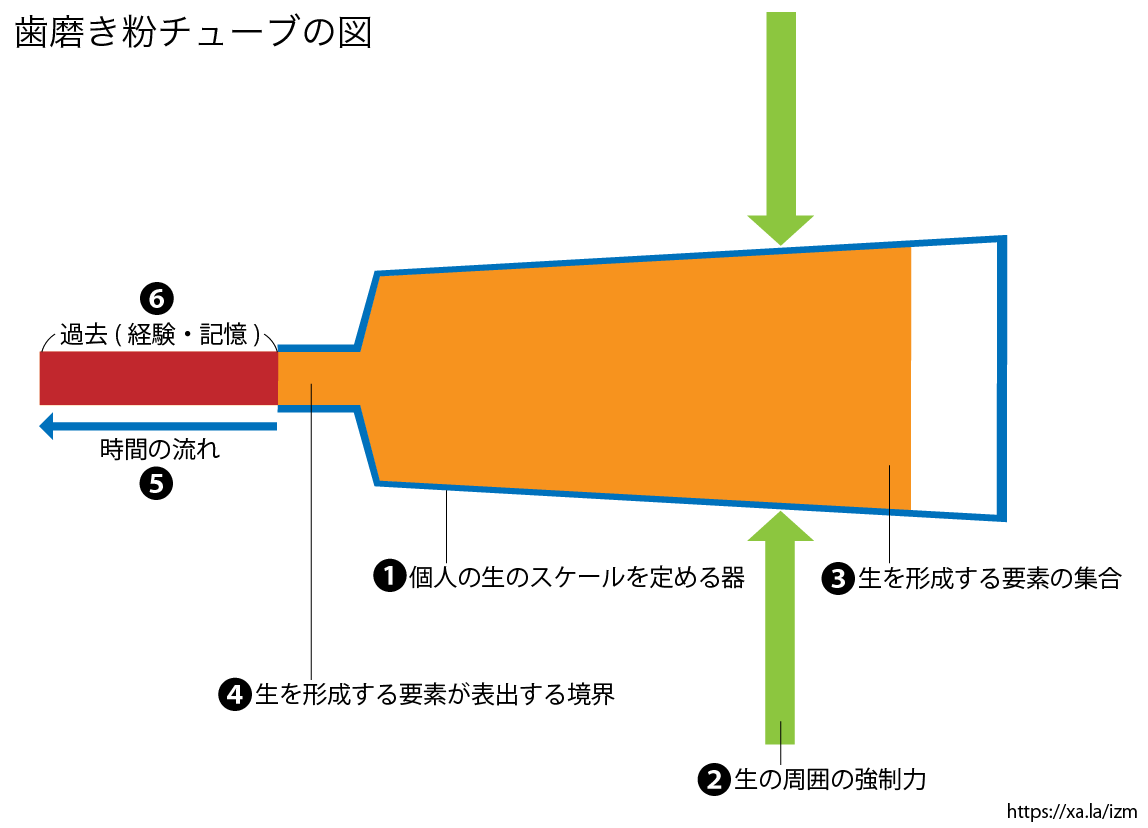

そこで少しでも分かりやすく伝えるために歯磨き粉のチューブを例として取り上げる。

人の生を示す歯磨き粉チューブのモデル

歯磨き粉で例えた人の生を構成する内容物がチューブを押されて口から出てくる現象が人の生の時間を意味するものとする。

出てくる歯磨き粉が繋がっている限りにおいて、人は生存を続けている。そしてチューブの中身が無くなった時、又は出て来る歯磨き粉の繋がりが途切れた時に個人の一生は途絶える。その時まで人は毎日を繋げてゆくのだ。

改めて歯磨き粉チューブのモデルで人の生の主体はどこにあるかを考えてみると、上述の内容から❶〜❻のどれでもなく❹と❻の境目を維持する働きが主体であることになる。

しかし❶~❻のどの要素も主体と深く関わるため、❶~❻のどれかを主体そのものと捉えても差し支えないようにも思えてくる。その時々で❶〜❻の個々の要素の重要度は変わると考えられる。

以下にこの歯磨き粉のチューブモデルの❶〜❻の解説を述べるので、実際の歯磨き粉のチューブを想像しながら参照して欲しい。

❶生のスケールを規定する器

本論の区分では外的環境にあたるものが歯磨き粉のチューブ容器になる。外的環境が内的秩序(生を構成する要素)に影響を与える関係性が示されている。

❷生の周囲の強制力

個人の生に対する周囲からの働きかけを意味するのがチューブを絞り出す力になる。本論では縦の行きの流れ(↑)に相当する力。層構造に沿って加わる力が段階的に行動を推進する要因となる。

❸生を構成する要素の集合

本論では縦の帰りの流れ(↓)にあたる力を意味するのが、この内容物(歯磨き粉)の形状を保とうとする性質だ。分子間力に由来するこの性質が生命の原動力になっている。

❹生を形成する要素が表出する境界

内容物である個人の生の素が絞り出す力を受けて内側から推し広がろうとする力を抑え、チューブの出口から外に出る形状を決めるのがこの境界だ。人の生は境界を通り表出するときに初めて固有の形状となる。この表出のあり方が行動である。この意味で個人の主体に基づく行動の本質は、個人の生の固有の形状を途切れさせずに繋ぎ止めるものと言える。

❺時間の流れ

本論で横の行きの流れ(←)と呼ばれるもの。この歯磨き粉チューブモデルでは簡易な構造で示されているが実際の時間の流れはこれ程までにハッキリとした境界を起点に感じるものではなく、身体の構造全体で受け取られるものと考えている。

❻過去(経験・記憶)

本論で横の帰りの流れ(→)と呼ばれるもの。自律的な身体の働きと行動によって維持された人の生の要素が連なる様がチューブの外に出た歯磨き粉の形状で例えられている。このモデルでは分かりやすく経験や記憶とされているが当然ながら身体にも維持された痕跡は現れる。