目次

区分⇦2の定義・関連する学問分野

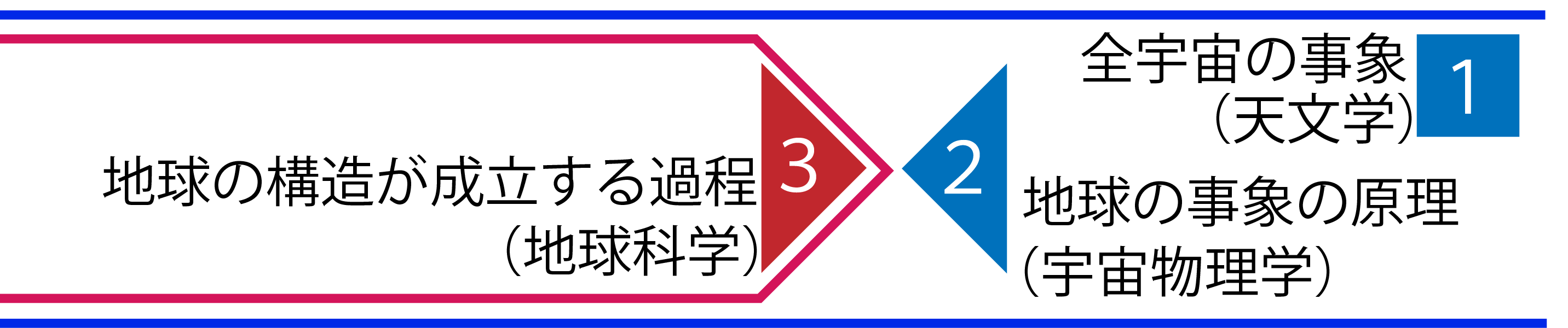

区分⇦2である自然環境(A)の内的秩序へ向けた外的環境からの働きかけは、地球上の物質の組成や地形や気象に対して宇宙から及ぶ影響力を意味する。

[wikiより「宇宙物理学」とは、恒星・銀河・星間物質などの天体の物理的性質(光度・密度・温度・化学組成など)天体間の相互作用などを研究対象とし、それらを物理学的手法を用いて研究する学問](2022/11/26)

横の行きの流れである時間に伴う事象の変化に最も多くの影響を及ぼすのは太陽エネルギーの働きだ。1日で24時間ごとに日が昇り日が沈むことを始めとして365日ごとに四季が巡り、地域ごとの気候があることなど全てに影響を及ぼす宇宙からの働きかけ。地球科学の宇宙との関わりについて研究する学問分野がこの区分⇦2に該当する。(2022/11/21)

区分⇦2と⇨3の境界

自然環境(A)の横の行きの流れ(←)と横の帰りの流れ(→)の境界は、寒冷の宇宙と生命溢れる地上との境界を意味する。その境界が外的環境(この場合は宇宙)から侵される状況の一例として気候変動によって恒常体温が維持できなくなることが挙げられる。氷河期の生物大量絶滅を引き起こした事例が代表的なものだ。

この境界についての定義は色々考えられるが、私たちの生きる自然環境(気温や湿度や天候)がある程度安定しているから人を含む生物全体が生きられるのであり、それは簡単に手が加えられるものではない。人の行動によって操作できる対象とは言えないだろう。(2022/7/6)

区分⇦2の背景

本論において横の行きの流れ(←)は過去から未来へ向かう連続的なエネルギーの流れを意味する。エネルギーの流れは全ての環境層に等しく時の流れによる変化圧を加えるが、その影響の程度は物質の性質により異なる。

大きなエネルギー体である太陽と、その周囲の惑星である地球の動きが人に関わる環境要素で最も大きなものだ。

星は質量が大きく流動性が低い。それに比べて質量が小さく流動性の高い地球上の物質は異なる様態をしめす。一定の経過時間において各物質の違い、環境要素の違いによる変化の比率は、質量が大きく流動性の低いものから小さく流動性の高いものにかけて高まる。

地球と太陽の関係を基礎に成り立つ環境層である自然環境(A)が人の営みに関わる最も大きな要因となる。(2021/1/28)

人類発生の基礎条件

自然環境と人の営みの関わりの歴史は、ヒトという生物種が地球上に発生した時点の自然環境の様子を示すことから始まる。

つまり地球が誕生してから最初の生物が現れ、それが多様な生物に進化して、その中に人類の祖先が生まれるまでの経過は端折ってしまうのだ。

人が発生した時点の自然環境の生態系は生物の多様性を獲得していた。生態系には微細な単細胞生物から、大きな多細胞生物まで様々な生物が含まれる。

その中の生物の一種として人類が発生して存続し得たのは、過ごしやすい気温と雨量、敵から逃れ食料を得られる自然環境のおかげだ。最初期の人類はそのような環境条件の地域に暮らしていた。現代のように土地開発がされていないため、森林地帯の大きな生態系の一部として生物間の競争の中に生存していた。

地球が誕生してから人類が発生するまでに起きた環境の変化は、自然環境を構成する物質的な要素の分化の進行と安定に至る過程を意味する。

その結果として現れた地上環境は、気温と日照と降水量などが生命活動に十分な程度に安定した生命維持に十分な資源が存在する状態となった。

この状態に至らなければ人の営みどころか人の生存を支える動植物さえ存続できない。よって自然環境の人の営みに影響を与える条件の変遷は、人類の生存に必要な生物資源が生息可能な自然環境が整った時代が起点となる。

以後、常に人の営みに影響を与える基礎として存在する環境要素となる。こうして4つの流れ理論における自然環境(A)は形成された。(2020/7/21)

関連する項目

⇦2に関連のある42区分を以下に示す。

・⇨3 地球の構造が成立する過程

・[1] 全宇宙の事象

⇦2に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・自然環境(A)

・横の行きの流れ(←)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論