目次

簡易図から四つの流れを見る

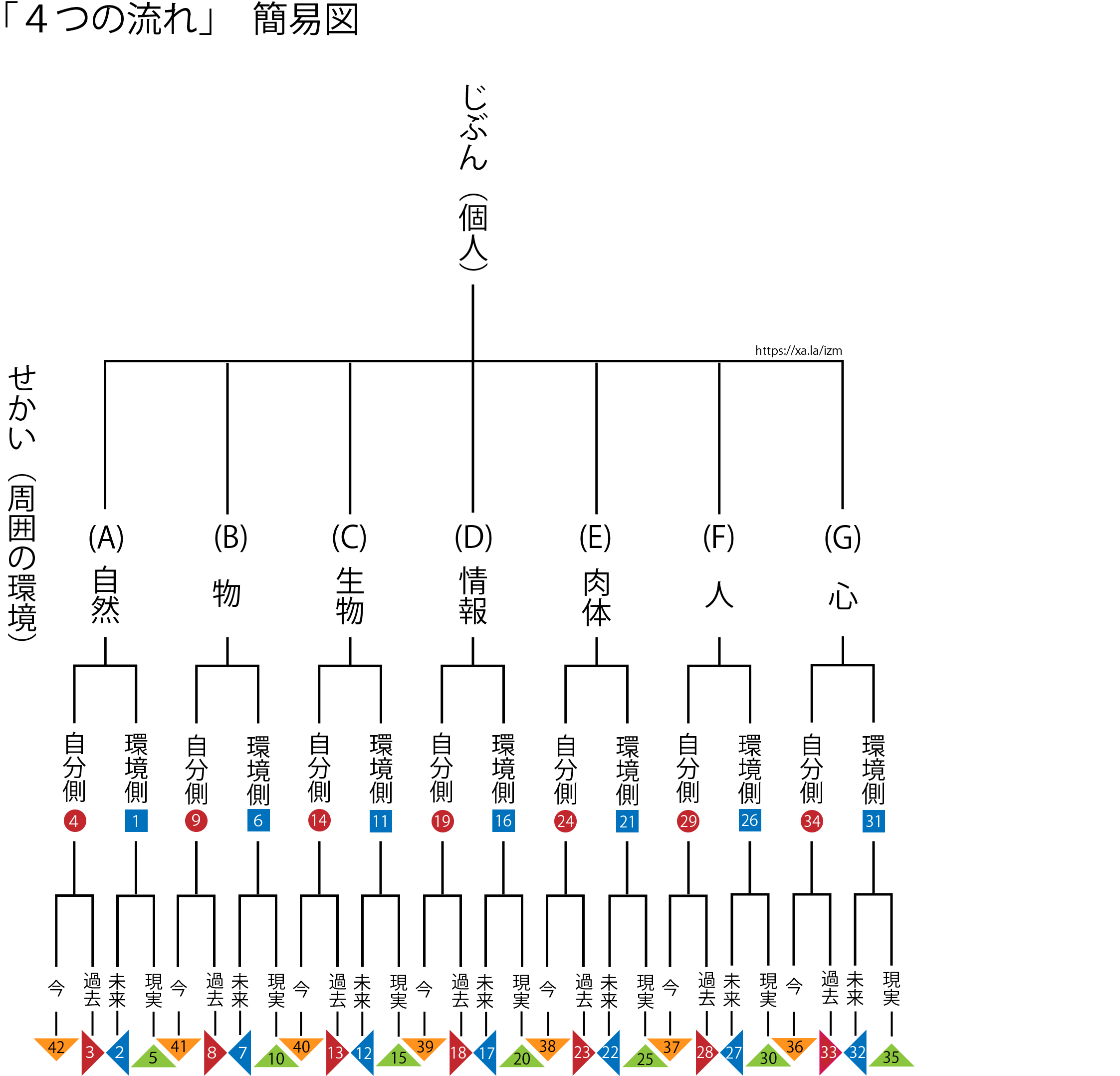

まず、上の簡易図を見てください。「じぶん」と「せかい」が示されています。

「せかい」は7つに区分され、更に2つに、もう一回2つに分岐しています。

自分側、環境側、今、過去、未来、現実との表示は何を意味するのでしょうか。

以下に、この4つの流れという考え方に初めて触れる方に向けて、なるべく分かりやすい表現で概要を示しました。

「四つの流れ」に初めて触れる人へ

「4つの流れ」(=本論)という考え方にこれから初めて触れる方へ向けて、その全体が見えるように分かりやすくお話をします。

まず、普段私たちがものごとを「知りたい」と感じることは日常的にありますね。

本論は人の生のあり方を明らかにするための大事な要素として人の行動に着目しています。人が行動をする際に「やりたい」と感じることは、日常的に感じる「知りたい」心理と深い関係があります。人は知りたいという望みを叶えるために行動して、行動を通して知りたいという欲を満たす生き物だからです。

この「やりたい」と「知りたい」がどのように繋がるかの詳細も気になりますが、本論では行動における「やりたいこと」を明らかにする手がかりとして「知りたいこと」に着目することにします。

そこで、まず私たちが知りたいことを4つに分類してみました。それは「未来のこと」「過去のこと」「現実のこと」「今のこと」です。

未来・過去・現実・今

なじみの深い言葉ですね。この4つのことは私たちにどんな風に関わっているでしょうか。簡単な例で分かりやすく考えてみましょう。

・時間が経つ(人は「未来」へ向かう時の経過の中にいる)

・今日も生きられた(食事をして満腹になった体は「過去」になり空腹な身体が今に受け継がれる)

・空腹を感じる(固有の人生で受け止めるのは逃れられない「現実」)

・食事をする(行動は常に「今」自分に関わるものとして現れる)

この例のように未来・過去・現実・今の4つはどれも私たちにとって関係が深いため、常に関心の中心となりますが、実際には捉えどころがない漠然とした概念です。

しかし、それを知るための手掛かりを私たちはたくさん持っています。学校で教わる教科や図書館の本、インターネットを通じて手に入る知識がそれです。

例えば図書館や本屋にある書籍を見てみましょう。そこには様々な書籍が学問や知識の分野ごとに分けて並べられています。

これらの多くの書籍は私たちの知りたいことを教えてくれるでしょうか?

◎未来については?

宇宙や地球のように、人よりずっと大きくて生まれる遥か昔から存在して恐らく人が死んだ後も続いてゆく広い世界について知ることにはどんな意味があるでしょうか。

そんな世界を知るための学問分野は自然科学、地球科学、数学、物理、化学、生物学などがあります。生物の一種である人についての医学もそうです。

これらの知識は、広く大きな自然の世界ではたとえ一人の人間が居なくても時間が未来へ向けて刻まれて行くことを教えてくれます。

◎過去については?

人間が現代まで生きられたこと、過去について教えてくれるのは壮大な人類の営みを記した歴史書だけではありません。

私たちの先祖が作って受け継いできた身の回りにある様々な物、建物や芸術作品、言葉、文学、音楽、映画、娯楽、伝統の技の数々。目の前ある多くの遺された物の全てが過去を今に伝えてくれています。

◎現実については?

私たちが人生を送るなかで逃れ得ず、受け止めて感じることについて。

これを知るための知識分野のひとつに心理学があります。行動に至るまでの心の動き、「なぜ人は~するのか」について人間は大昔から考えてきました。

それを知るための知識分野は他にも思想・宗教・哲学・教育学・社会学などがあります。

◎今については?

人は生きている間は何かしらの行動をするものです。

そして、行動とは常に個人にとっての今現在から自身が起こす目の前の出来事として現れます。

したいと望むことをどのように実行しようか?1番良いと思う方法を考えて色々な行動をします。

ご存じの通り人により生き方は千差万別です。こうした生き方に直結する具体的な物事の処理の方法や行動のやり方の違いは文化の違いとも呼ばれます。その土地の法律や慣習であったり、政治・経済・ビジネス・産業の方法であったり、その人の性格や趣味嗜好によっても変わります。これらは直接的に行動の目的達成を助ける知識分野になります。

実は上述の内容は図書館で全ての書籍を分類するための区分と4つの分類の対応関係を示しています。このことは人が知りたいことの大枠を未来・過去・現実・今の4つの区分で示せたことを意味しています。

上述の人が知りたいと望むことを示す4つの視点はそれぞれが独立したものではなく一定の関係性があります。これを明らかにすることで4つの視点の解像度が上がるでしょう。

まず未来と過去は時間軸を示す二対の要素としての関連、そして現実と今は空間軸を示す二対の要素としての関連があります。このことから、二対の要素の関連を「行きの流れ」と「帰りの流れ」の関連と呼称することにします。

そして、時間の流れに伴い万物は変化を続けていることから時間軸と空間軸は深い関連をもって交差するものと捉えられます。よって、それぞれを「横の流れ」と「縦の流れ」と呼称することにします。これは理解のし易さを重視した概念的な捉え方です。

まとめると以下のようになります。

・「未来」は「横の行きの流れ」(←)

・「過去」は「横の帰りの流れ」(→)

・「現実」は「縦の行きの流れ」(↑)

・「今」は「縦の帰りの流れ」(↓)

人が知りたいと望む知識分野をこんな風に単純に分けた所で意味がないかも知れません。もっと詳しく知りたいから私たちは探求や行動を止めないのだし、本やスマホを使うのです。

そこで、もっと詳しく知るために私たちの周囲を見回して物事を以下のように7つに分けてみましょう。

ここから自分自身を含めた人の生きる世界が何によって出来ているのかを示す「7つの要素」を示します。

(A) 自然環境・宇宙に存在する地球という惑星が私たちの生きる世界です。

(B) 物的環境・地球には様々な物質が、それぞれ固有の形態で存在しています。山や川に空に風、海や森林、そして人工物。これはどれも人の周囲にあって触れたり手に取ったり、上手に取り扱えば利用できる物です。

(C) 生物的環境・地球に存在する固有の形態をもつ様々な物質のあり方のうち、特別な様態を見せるのが人を含めた生物という存在です。多種多様な生物が関わり合いながらそれぞれの営みを行っています。

(D) 情報的環境(物質の働き)・宇宙、地球、大地、生物など万物は化学物質(分子)が集合することで成り立っています。

そして分子は種類ごとに固有の特性を持っています。その固有の特性の現れを目や鼻や耳などの感覚器を通して受け取ることで、人はそれらを万物として認識できます。このように私たちの周囲の情報は、固有の特性をもつ分子の性質と状態を基盤として存在しています。言い換えると情報とは分子のもつ固有の性質ということになります。周囲の物質は感覚器だけではなく身体と化学的な関わりがあります。生命の発生に関わる遺伝子、気温や湿度やウイルスなどもその一例です。

(E) 肉体環境(身体)・細胞が集まり組織を形成して身体器官となり、色々な役割をもった器官が協力しあって一つの身体を成り立たせています。身体器官は脳や心臓、胃や腸、骨と筋肉などのことです。個人の身体の部品と言えるでしょう。その設計図となるのは遺伝子と呼ばれる物質です。

(F) 人的環境(人という生物)・私たちは人という生き物の身体を持っています。人も生き物の一種なので、他の生物と同じように繁殖のための仕組みが身体に備わっています。一人では繁殖できないので、異性と関わる仕組みが必要なのです。

そして、生存するためには大地の恵みが必要です。危険を避けながら食料を得て摂取するための仕組みも必要です。この仕組みは個体だけではなく生物種としてのヒトを存続させるものとして身体と脳の働きに備わっています。

(G) 心的環境(個人)・人は生物なので個人ごとに異なる心(脳)を持っています。心は捉えどころが難しく、他者と区別される尊い自己は当然に守られるという強い自己もあれば、集団の規範に強く縛られるのも同じ自己です。どちらにしてもその自己という心は認識上で何かしら他者と区別されなければ行動は起こせません。尊重される自己であろうと蔑ろにされる自己であろうと、他者とは異なる自己のあり方が脳の必要な働きとして備わっているのです。これを一般に心と呼んでいます。

以上の7つの要素によって私たちが「未来・過去・現実・今」という漠然とした4つの大きな枠組みの中で実際に”何と”関わり生きているのかを一通り示しました。環境という語は、「人の存在を意味する中心的な要素はその人の起こす行動である」という本論の前提に基づき、人の行動の周辺要素という意味で用いています。

ここで更に、私たちがこの7つの要素と”どのように”関わっているのかを見ていきましょう。

宇宙と私たちが暮らす地球はどんな関係?その地球の気候と私たちが暮らす街の関係は?街と私たちの関係は?私たちが共に生きる社会の中で自分はどんな人間と関係している?

これらを考えるだけで分かりますが私たちはただ漫然と存在しているわけではありません。変わり続ける環境下で毎日を懸命に生きることで何とか存在しています。周囲の7つの要素と常に関わりながら生きているのです。

よって私たちに常に関わるのが7つの要素であり、その関わり方を知るための鍵となるのが最初に示した4つの視点である「未来・過去・現実・今」と言えそうです。

くどくなりますが「周囲の7つの要素」を「4つの視点を通じて知る」ことで関わり生きているのが私たちなのです。(※「知ること」と「すること」は地続きであり、どちらか一方が先に立つものではありませんが本論では可視化しやすい「知ること」に注目して述べています)

7つの要素のそれぞれが4つの視点ごとに違った側面を見せるのは、同じ事象に対する学問分野ごとの異なる視点を思い出せば理解しやすいでしょう。

ここで人の7つの要素との関わり方の解像度を更に上げるため、物事を知る主体である個人の位置付けを明らかにしたいと思います。そのために用いるのが内的秩序と外的環境という区分です。以下で説明をします。

当然のことですが、私たちはそれぞれが朝起きて目にするものや感じることを中心に生きています。

その際、目にする物事をどこまで見えているか、知っているかの境目は曖昧ですが個人ごとに異なる「私」を中心とした近いものほど良く見えるのは確かでしょう。そして「私」は自分の手や足を使って周囲の世界に働きかけます。これが行動です。

そして「私」から見る世界と他者から見る世界には違いがあるため、ハッキリとは見えなくても自他の間には境界があるように思えます。

他者からの視点に限らず、宇宙から地球を見る視点、他の地域から自分の住む場所へ向けた視点、動物から人への視点のように、個人の視点と外環境から個人へ向かう視点との境界は無数に存在します。

境界で分けられた個人の自己と外環境という2区分をそれぞれ内的秩序・外的環境と呼ぶことにします。「秩序」という語は個人が身を委ねると共に意思によって制御可能な事象の範囲を意味するものとして用いています。

以上、個人ごとに異なる7つの要素との関わり方を捉えるための基礎として内的秩序と外的環境という区分を設けました。

そこで、内と外で7つの要素を2つに分けてみましょう。

こうして14の区分に分けられた個人の周囲の世界も「未来・過去・現実・今」の4つの視点で捉えられます。

4つの視点により同一の事象を異なる観点から見るので、同じ事象を視点ごとに異なる意味付けで捉えることになります。こうして異なる意味付けでありながら同一の現象を示すものとして、異なる意味同士が深く関連した一繋がりの現象が見えて来ます。関連を大まかに示すと「未来→過去→現実→今」の順に影響が及ぶかたちで事象が複雑に絡みあい、この影響の連鎖が繰り返されています。

こうして、周囲の7つの要素に対して内外の2区分で関わり、4つの現象の繋がりの中に生きる人間像が生まれました。

駆け足で述べたのでピンと来ないかも知れませんが、実は詳細に述べてもそれ程変わらないのが本論です。(これには理由がありますが最後に述べます)

「4つの流れ」の概要の説明は以上です。

本文で述べた各要素をまとめたものが簡易図となり、各要素同士の関連を詳細に示したものが概要図となります。そして、このシンプルで冷たい人間像によって人の一生のあり方を描写したものが動画となります。この動画が本論によって可視化可能な像の一応の到達点です。

本論で示した「ありのままの人の生」とは人文的な切り口でありながら実際には物理的な視点の中に人を捉える冷たいものです。人に関わるあらゆる事象から人間味だけを取り除いたような視点であるため一読してもピンと来ないのです。

この考え方では懸命に生き、時に生の喜びを謳歌する人の主体は全く捉えられません。逆にそうではない人の姿を抽出した見方なのです。

この視点は人が良い生を送るために直接的に役立つものではありませんが、この視点によって唯一捉えられなかった人の生の本体が浮き彫りになることで、その価値のあり方に気づくきっかけを与えてくれるものだと考えます。

簡易図の説明 制御可能性と不能性の合成として現れる私たちの生

本論を通して示されている「人を知ること」についての記述は、筆者が「自分自身を知ること」を考察材料として進めたものだ。

人の「知りたいという欲」と「行動に駆り立てる何か」は源流を共有しているように思う。

この源流にある知識欲の胚は細胞分裂して、世界を7つの要素に分かれたものとして捉えた。これが人の知性を一本の茎として形成する要素となった。この茎が本論における縦の行きの流れ(↑)であり、認識では「現実」として捉えられる区分になる。

そして、その現実は空間的に自己に近い側である内側の部分と、自己と離れた側である外側の部分に分かれて捉えられる。

この2つの区分が本論における内的秩序と外的環境の概念だ。この内外を知りたいと望む欲は、意識の働きでは制御不能な理である「未来」「今」に関する認識と、意識の働きによって構成される「過去」「現実」に関する認識を生み出した。

端的に言えば「分からないこと」と「分かること」についての認識だ。

(制御不能な未来に対して、過去は制御可能なのかという疑問が湧くかもしれない。これは、行動によって事象の結果(過去)に関与できる可能性を意味している。そして制御可能な現実とは、無意識下における現実の認知可能性を意味する)

以上のように、現実の認識から派生した制御不能性(分からないこと)と制御可能性(分かること)を踏まえた上で、知りたいと望む欲から最後に生まれるのが「今」何をするか?についての認識だ。

こうして、知りたいという1つの気持ちは7つの事象を捉え、更に今・過去・未来・現実の4つの流れを捉えた。更に要素をそれぞれ内外で分けた2区分を足すと全部で42の区分が出来上がる。式で示すと(7×4)+(7×2)=28+14=42

以上の42区分をツリーの構成に反映させると簡易図のようになる。

概要図とは異なる大分シンプルな図だが42区分の関係を包括するものとなっている。以下にこの図の解説を記す。

人の根源的な行動欲と知識欲は、その行動と知性に関わる環境要素を7つのまとまりに分割した。これが7つの環境層だ。

次に、各環境層を内的秩序と外的環境に区分して2つにする。

更に、内外の要素を制御不能な理に関わる区分と制御可能な自己意識に関わる区分の2つに分ける。

この2×2=4つの区分の内訳を見ると、内的秩序の側は⇩今(制御不能)と⇨過去(制御可能)に、外的環境の側は⇦未来(制御不能)と⇧現実(制御可能※)に分かれている。

※縦の行きの流れ(↑)は、無意識下の自律的な身体の働きに基づく制御(例えば内臓器官の働き)と、意思に基づく身体制御の基礎となる過程だ。

この4つの区分は極めて重要な示唆を与える。

それは意思に基づき発生する一つの事象が、制御可能な区分⇨と制御不能な区分⇩の合成として発生することだ。

そして意思と関わらない個人の周囲の現象も、制御可能な区分⇧と制御不能な区分⇦の合成として発生することだ。

この現象は、制御可能性と不能性の合成として私たちの生が成り立つ構造を示している。(2023/1/11)

概要図から更に詳しい内容へ

本項の簡易図は4つの流れ全体から主要な要素を取り出したものに過ぎない。

本論の詳しい内容は上に示した概要図を基礎に理解することになるので以下のページから読み進めていただければと思う。

・四つの流れ