目次

区分⇩42の定義・関連する学問分野

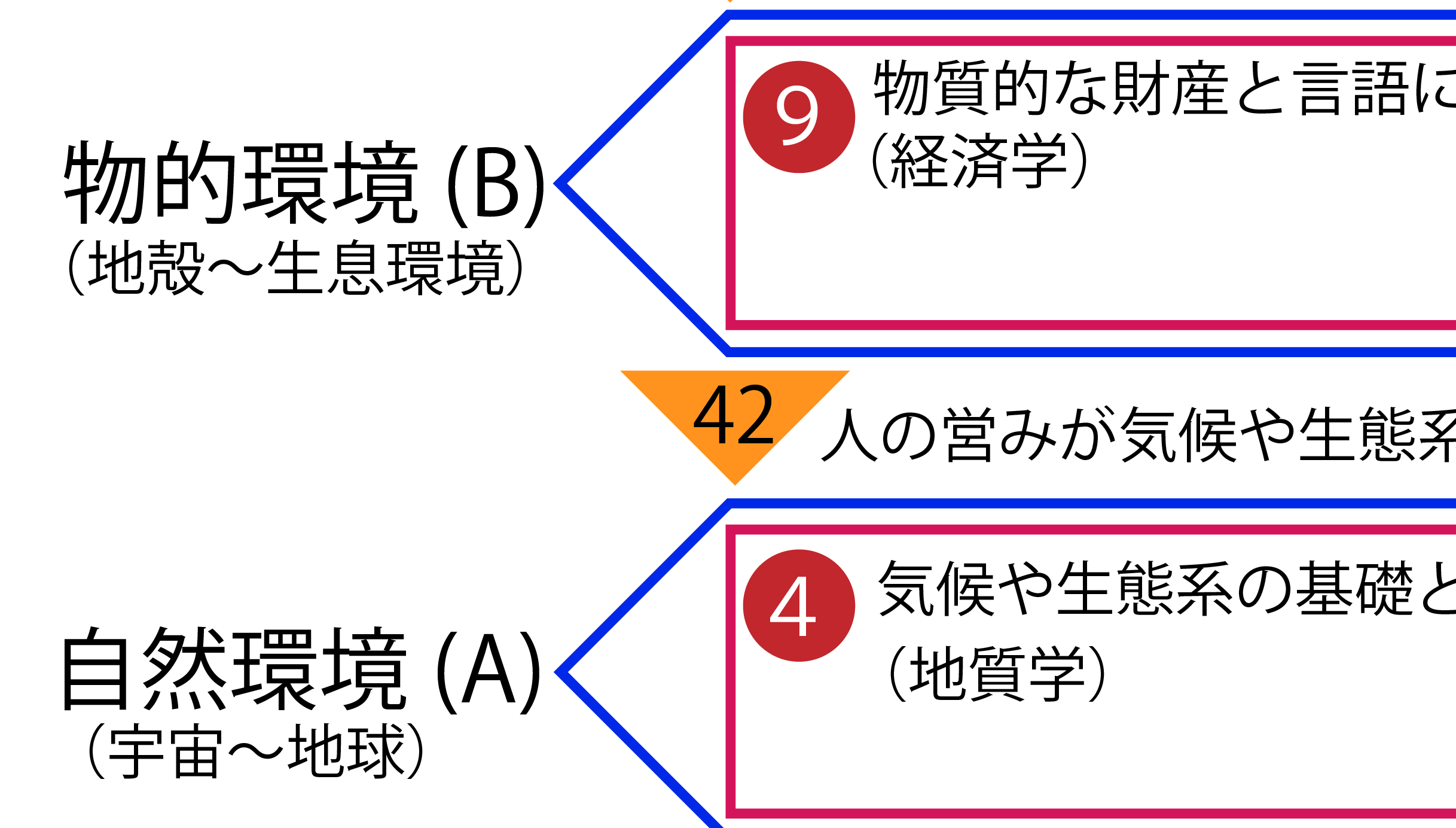

物的環境(B)から自然環境(A)に及ぶ流れを示す区分⇩42は、経済活動に伴う資源の採掘や使用によって意図しない影響が自然環境(A)に及ぶ流れを示している。

[wikiより「環境学」は、自然環境、社会環境、都市環境など、人間の生活を取り巻く環境とその人間、動植物への影響について、物理学、化学、生物学、地球科学、社会科学、人文科学などの基礎科学からのアプローチにより研究を行う学問分野である](2022/11/27)

人は足元や危険な場所は避けて、手や道具や機械の届く範囲の資源だけを利用しているつもりでも、思いがけない悪影響を自身に及ぼすことがある。それが自然破壊による悪影響だ。

この区分⇩42に該当する学問分野は望む結果を得る方法についての研究ではない。望む結果を得るための方法の延長である余波についての研究であり、環境問題に関する一連の研究である環境学が該当する。(2022/11/24)

人と自然環境(A)の内的秩序の関係

縦の帰りの流れ(↓)の物的環境(B)から自然環境(A)に及ぶ過程を示す区分⇩42について。

自然環境(A)が相手となると、行動の目的となる対象がはっきりしないので物的環境(B)を通じた間接的な働きかけになるか、あるいは目的の定まらない放浪的な行動の対象となるだろう。昼夜、四季の移り変わりなどは行動を変える要因になるので縦の行きの流れ(↑)として人の生に関わり続けるのが自然環境(A)と言えるか。

自然環境(A)は内的秩序と外的環境の境界が地球の外の大気圏にある。そして人は一生をその内側で過ごす。境界は基本的に侵されることは無く、その内側での変化(⇧5)に応じながら生きる(⇩42)。自然環境(A)の内的秩序とはこのような区分だ。(2022/7/16)

人の制御を離れた働きかけの影響

環境は時間の流れによる変化と共に、人の行動の影響も受け続けている。

人の手による自然環境破壊による悪影響を思い出して欲しい。人によって引き起こされたものでありながら人の制御を超えた大きな力によって、影響は人の手を離れて広がり続けている。

このような例は挙げればキリがないほど多いが、厳しい環境下でも人は諦めずに自らが作り上げた巨大な構造物である文明に日々調整を加えながら何とか生きている。

この自然物と人工物の混じり合った世界で人為的に環境へ与える力をどのように捉えるべきだろうか。

大事なのは人が環境に影響を与える過程ではなく、環境に与えた影響が積み重なっていることだ。これは重要な違いだ。

人は環境に対して働きかけを繰り返すことで、その積み重ねの成果として文明を築いた。その長い時間をかけた積み重ねは今後も続いてゆく。そしてその変化は引き継がれて人工物と自然物の混合的な環境として子孫に受け取られてゆく。

人が環境に与えた変化の堆積した文明がどのように未来へ引き継がれていくかに着目して、その人為的に引き起こされた環境変化の持つ意味を考察する。(2021/10/13)

関連する項目

⇩42に関連のある42区分を以下に示す。

・[1] 全宇宙の事象

・⇩41 人と他生物・人同士の生存競争力を補うため物資源に働きかける創造的行為

⇩42に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・自然環境(A)

・縦の帰りの流れ(↓)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論