目次

区分⇧5の定義・関連する学問分野

地形に関わる自然現象について探究する分野として自然地理学がある。

生物に身近な地形などの生息環境がいかに形成されているかに着目している。

天候と地形を基礎として生物の過ごす身近な物的環境が形成されるまでの過程を示すのがこの区分⇧5だ。これに合致するのは自然地理学で良さそうだ。(2022/11/21)

自然環境(A)から物的環境への流れを示す区分である⇧5は、地点ごとに異なる地形の影響により生息環境に直接関わる物質や気象の有り様が規定されることを説明する。

[wikiより「自然地理学」とは、自然現象を取り扱う地理学の一部門であり、地形、気候などの地球環境における自然現象を対象とする](2022/11/26)

区分⇧5と地球

人の生に関わる事象を、最も遠く大きな視点から見たら地球という星が見つかった。

地球は重く固く人の力では動かせないので、その動きの流れに逆らわずに従うことで行動の大枠は決まる。

この大きな力の流れに伴う変化は人間だけではなく、地殻変動や気候変動の影響を受ける自然環境から微細な生態系まで全ての環境要素に及ぶことになる。(2020/7/24)

区分⇧5の影響力

自然環境(A)が人の行動に与える影響とは何だろう。

自然環境(A)はあまりに大きく漠然として分かりづらいので、もう少し細かく要素を取り出してみよう。

地球上では地形と気象条件によって気温や湿度、降雨量、日照時間が変わる。それによって土地に形成される生態系も変わる。地球に存在する生物の多様性は、生息する自然環境に適応する過程で獲得したものであることを考えると、その影響の大きさを理解できるかもしれない。(2020/7/23)

区分⇧5と生存を可能にする条件

例えば、山道が悪天候の影響による崖崩れや滑落の恐れがない状態であれば、通行する際の生存可能性は高まる。

このような天候に起因する危険は生身の人の意思や行動でどうにか防げるものでは無いため、天候の動向に左右される。(2020/7/24)

原始時代の人類が、最も自由にならない絶対的条件である自然環境から順に克服(順応と適応)してきたのは、それが生存に最も深く関わる条件であるからだ。

人にとってこの条件を克服することは「勝ち」ではなく順応、適応、折り合いをつける能力と手段を得たことを意味しており「負け」と言っても良い一面がある。生命はそうした謙虚な様態で自然環境と関わっている。(2020/6/18)

現代における区分⇧5の影響力

大まかな傾向を示すと太古の自然環境が人の営みに与えた影響に比べて現代に向かうに従い影響は小さくなってきている。

同時に人の営みが自然環境に与える影響も大きくなっている。この二つの傾向は当然関係している。

頑丈で清潔な建物の中でエアコンを稼働させて真夏の厳しい気象条件から逃れる現代人が分かりやすい例だ。(2020/7/24)

関連する項目

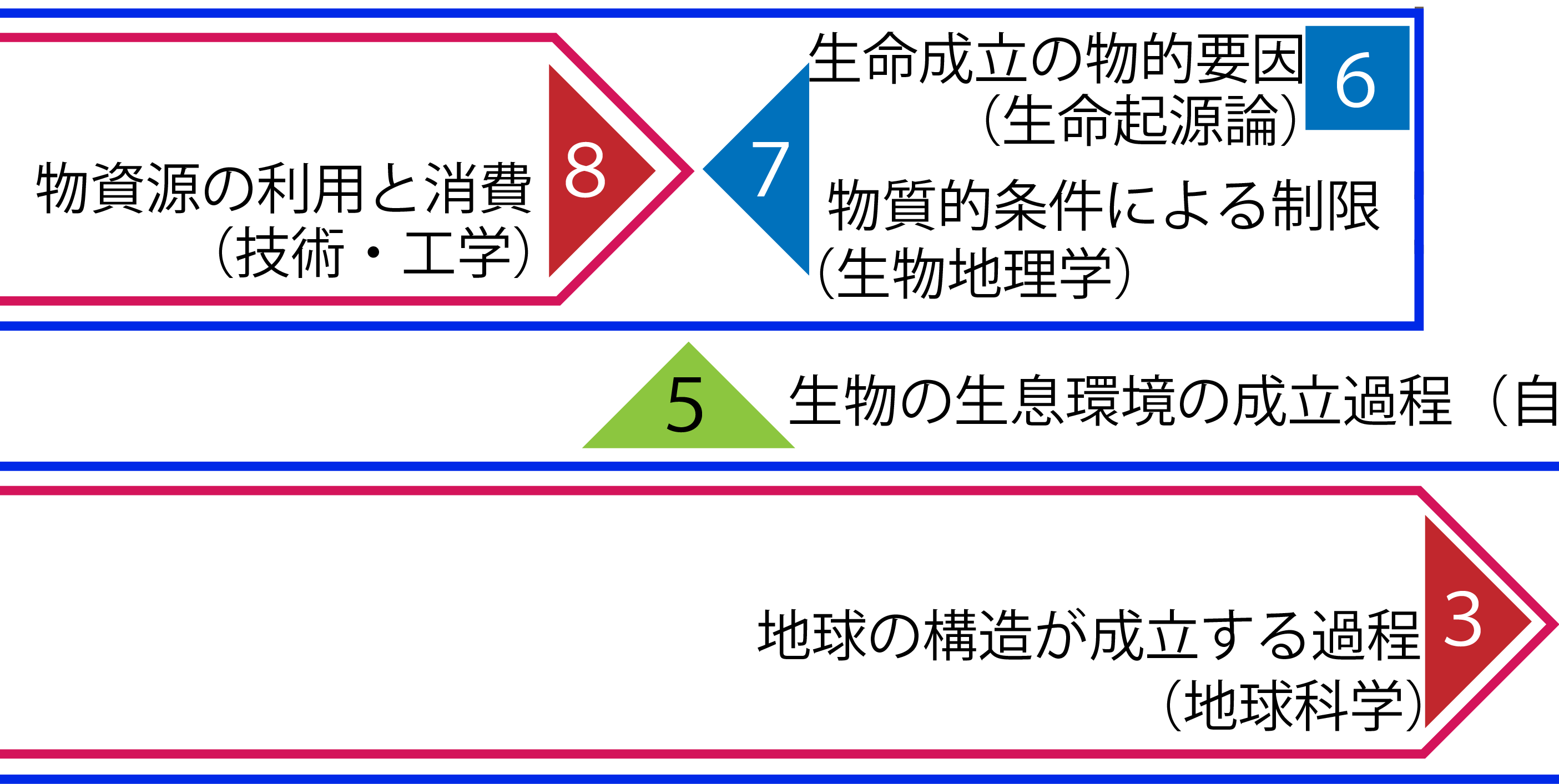

⇧5に関連のある42区分を以下に示す。

・[6] 生命成立の物的要因

・(4) 気象や生態系の基礎となる地形

⇧5に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・自然環境(A)

・縦の行きの流れ(↑)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論