目次

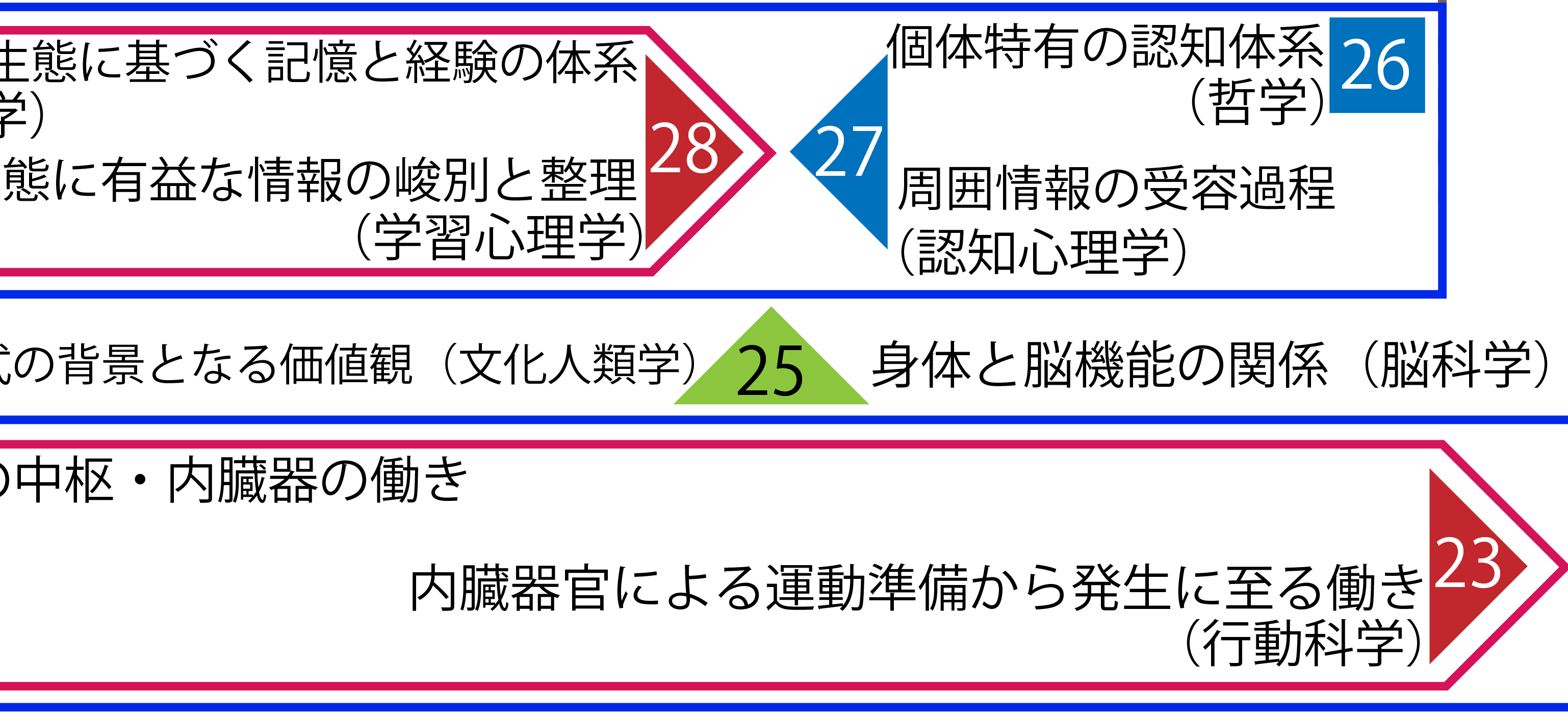

区分⇧25の定義・関連する学問分野

肉体環境(E)から人的環境(F)への過程を示す区分⇧25は、内臓器官と感覚器・運動器官を含めた身体の働きが、その中枢である人の脳機能へ影響を与える過程を示す。

[wikiより「脳科学」は、ヒトを含む動物の脳と、それが生み出す機能について研究する学問分野である。対象とする脳機能としては視覚認知、聴覚認知など感覚入力の処理に関するもの、記憶、学習、予測、思考、言語、問題解決など高次認知機能と呼ばれるもの、情動に関するものなどである](2022/11/27)

区分⇧25の具体例 身体機能

人の体はお腹が空けば栄養を欲した行動をとるし、怪我をすれば痛みを感じて庇う行動をとる。病気になれば熱が出て行動に制限が出る。

重力に逆らって緊張する筋肉も含めて、体を構成する仕組みとその働きによって存続する身体を用いて行動はなされる。

そのため身体の大きさや強さ、容姿、健康状態が行動の内容を規定するのだ。

このように意識とは関係のない所で、身体の維持に関わる体内の栄養循環と代謝の構造とその働きよって作られる身体は人の行動を規定するフィルターとなっている。(2020/7/23)

身体の働きと人的環境(F)の関係

感覚器から得る情報はただ漠然と何の目的もなく受け取られ処理されるわけではない。そして何の目的もなく身体構造が維持されているわけではない。

覚醒時に外の情報を受け取ってそれを処理するための何らかの基準が無ければ身体を成立させる機能の統合はできない。

ここで基準となる働きをするのが人的環境(F)だ。受け取った情報は自身の身体の生存に関わるものと、同種の生物群に関わるものと、それ以外のものに区分される。(2022/7/6)

身体の働きが人的環境(F)に及ぼす影響

肉体環境(E)は人の生存可能性を高める行動を規定する。これは地球に生命が誕生して以来ずっと引き継がれてきた生命維持の仕組みであり、細胞の働きが基礎となっている。ウイルスの働きも肉体環境と深く関わってきた。(2020/6/24)

区分⇧25に関連する記述

原初の人類は本能的、衝動的に自然環境の中を駆け回っていた。情動に基づく心的作用も起こったが、言語に基づく認知の体系が未発達な間は感じたことを概念化して発することが上手くできなかったと思われる。

それが、食物を採る合図を理解するところから始まり、村のおきてや集団の噂話、神話、経済活動、算数、小説、映画、法律、インターネット、学問など文字情報の複雑化に合わせて、社会における自己の位置づけという形で心的環境(G)は発達してきた。(2020/7/3)

関連する項目

⇧25に関連のある42区分を以下に示す。

・[26] 個人特有の認知体系

・(24) 生命現象の中枢・内臓器官の働き

⇧25に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・肉体環境(E)

・縦の行きの流れ(↑)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論