目次

- 区分⇩41の定義・関連する学問分野

- 区分⇩41の定義の補足

- 区分⇩41の単純な例

- 余剰エネルギーの用途が物に及ぶ過程

- 言語の機能と物と力

- 文字を用いる行為

- 区分⇩41と文字情報の起源

- 原初の区分⇩41から現代の営みへ

- 物的環境(B)の内的秩序における物の働き

- 人的環境(F)と物的環境(B)の関係

- 物資源と人の関係

- 物的環境(B)の内的秩序の詳細な区分 (9)と⇨8

- 関連する項目

区分⇩41の定義・関連する学問分野

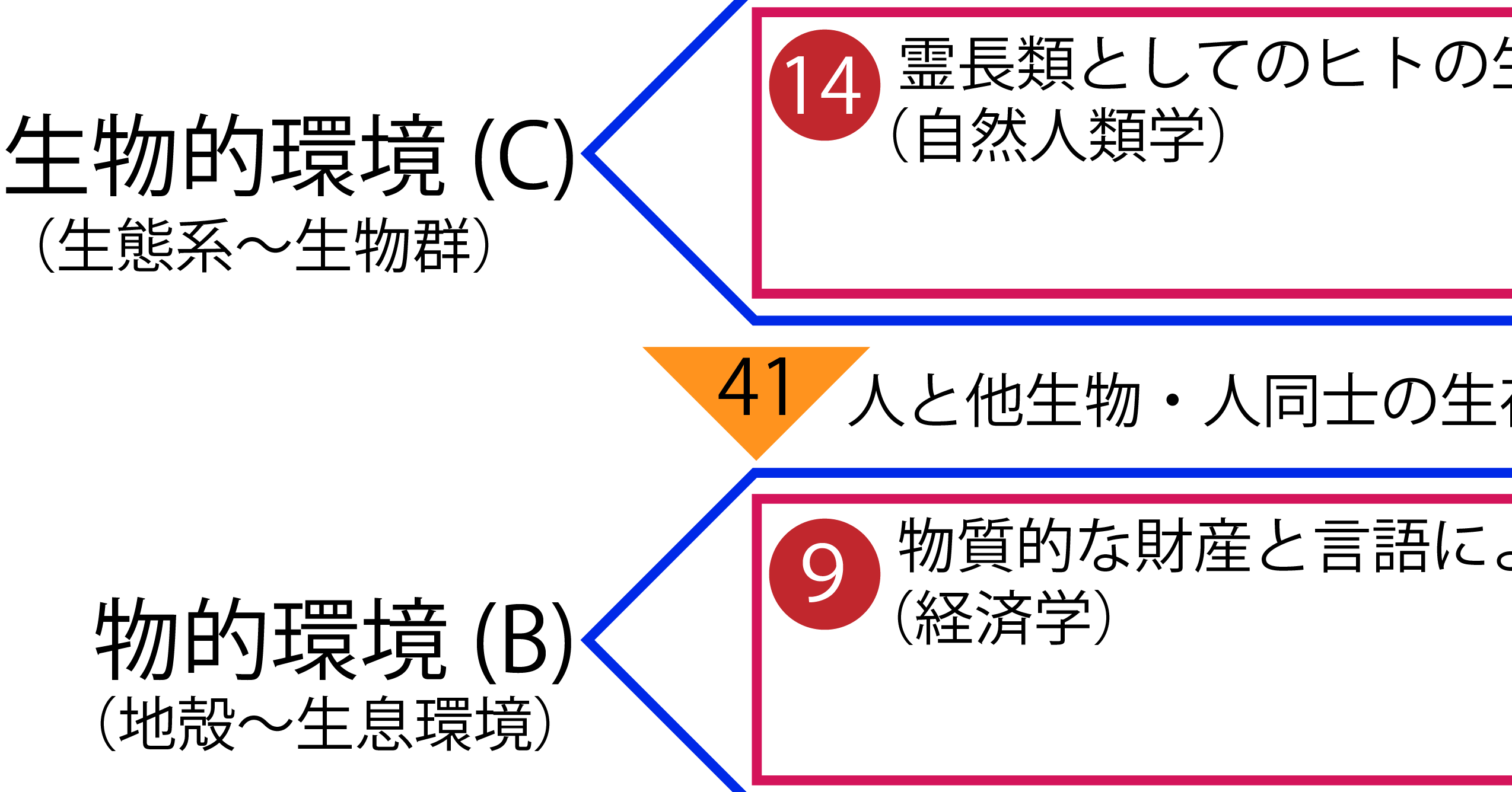

生物的環境(C)から物的環境(B)に及ぶ流れの区分⇩41は、人と生物間もしくは人同士の競争の余波が物的環境(B)に及ぶ流れを意味する。

便利な道具を用いて競争を有利に働かせたり、物資源を用いて強力な物的価値を作り出す営みは産業と呼ばれている。

[wikiより「産業」は、人々が生活するうえで必要とされる物を生み出したり、提供したりする経済活動のこと](2022/11/27)

人と他生物の競争が周囲の物的資源を巻き込むように派生してゆく過程がこの区分⇩41だ。

食料の分配に関わる区分は生物的環境(C)であるが、経済学はそれ以外の物資のやり取りも研究対象としている。よって、生物的環境(C)から物的環境(B)に及ぶ流れの区分⇩41に該当する学問分野は経済学となる。

さらに、経済の分野における具体的な物資の運用方法について述べたものとして産業がより妥当な学問分野となる。これは多くの資源を掘り出し利用することで産業を発展させ、利益を得る方法について研究する学問分野だ。

縦の帰りの流れ(↓)の他の例にもれずこの区分⇩41も広い範囲の学問分野が該当する。(2022/11/24)

区分⇩41の定義の補足

物と人と他生物の関係が4つの流れでどのように定義されているかを改めて確認する。

裸の人が周囲の物質に手を伸ばして手に取る過程が区分⇩41であり、その物を手にして他の物質に働きかける過程が区分⇨8である。物を利用して他生物に働きかける過程は区分(9)の内的秩序で為され、物の他生物に対する間接的な影響は区分⇧10に該当する現象となる。(2022/11/4)

人が手を加えて利用できる物的資源によって構成された環境条件を物的環境(B)の内的秩序と呼ぶ。(2020/6/18)

改めて強調しておきたい。生物的環境(C)から物的環境(B)への⇩41は生物的環境(C)の内的秩序の働きである繁殖と捕食行動の延長として、または活動の余剰(遊び)として現れる。(2022/10/8)

区分⇩41の単純な例

生物的環境(C)の内的秩序の拡大と複雑化と同期するように経済活動も発展した。

食資源(生物的環境の外的環境)と健康な身体(肉体環境)と大きな集団(生物的環境の内的秩序)はそれぞれが豊かであるほど多くの余剰エネルギーを生み出す。

本論における余剰エネルギーとは人が環境に対して働きかけて得られるエネルギー量が生命維持を助けるのにやっとである分をどれほど上回るかを意味する。

余剰エネルギーは人の生態行動を原理として様々な形で現れる。最初はお腹いっぱい食べることによって現れる。そして食べきれない分を保管する行動が現れる。食べることに飽きたら遊ぶ。遊びの過程に周囲にある物資源が関わる。

こうして意図や目的を持たずに物に関わったり、思いがけず物に感情を動かされることになる。このように余剰エネルギーが物資源に及ぶ過程を示すのが区分⇩41だ。(2020/7/3)

余剰エネルギーの用途が物に及ぶ過程

ヒトは自身の肉体環境(E)の存続を維持したり、繁殖に十分な生物資源(食料)を越える分量を得られた場合であってもお腹一杯食べるものだ。そうすることで食料が多く得られない時期に備える習性が身についている。そして食べきれない分は保管する。

このように摂取して得られたエネルギーは生存維持に必要な代謝に費やされ、さらに余ったエネルギーは身体運動に費やされる。

生物の身体とその働きは他生物を捉え摂取するために進化したものだ。

これは、生存に適した行動パターンをもたらす遺伝子の働きをもつ個体が競争を生き残り、子孫を残すことで得られたものだ。

こうした身体と運動の働きによって摂取した余剰エネルギーは直接的に生存を助ける目的以外に用いられることになる。

例えば不猟の時期に備えて保管したり、より生存可能性を高めるため更に生物的環境(C)の外的環境へ働きを強めたり、物資源に働きかけて住居を築いたり衣類を作ったり道具を作ったり、権威を高める装飾品を作ったり、様々な物を生み出すことなどに用いられた。

この結果として起こるのが物的環境(B)の内的秩序の拡大だ。

ヒトは物に対して労力を費やして加工することで得られる利益を知り、それを価値と呼んだ。

その物の価値の大きさや強さは権威を表すものとなった。物はその所有者が死んだ後も存在し続け、ヒトを超えたものとして捉えられる。人を超えた超越的な価値を物資源は生み出したのだ。

これらの高い物的価値は労力を集約して得られる。

つまり集団、生物的環境(C)の内的秩序を前提とする。得られた価値は集団内で共有される。これは集団の労力を反映した物であるから力の象徴となる。力の象徴とはつまり価値のことだ。(2020/8/5)

ここで、物の価値にも注目したい。物は加工して姿形を変えられるので、手間をかけることで、より大きな価値に変えられる。これは「帰り」の流れだ。作る行為、物を利用する行為は「帰り」の流れだ。(2020/7/3)

言語の機能と物と力

言語の機能についての考察。

「言語を用いる=集団の秩序を用いて他者に働きかける」これは言語の働きを示す公式だ。他者を動かすために、これ以外の方法を用いる場合は力ずくか物で釣るしかない。しかし、集団の秩序の裏には必ず力が存在することも事実であり、言語と力は不可分であることを意味している。

縦の帰りの流れ(↓)において、言語(文字)・物・集団の秩序・他者を個人がいかに利用するかに関することが区分⇩41に該当する事象と言える。(2022/8/10)

文字を用いる行為

情報と物の概念の違いについて。

情報を伝える文字についても言及するべきだろう。文字は物的環境(B)に含まれ、文字を書き込む行為は物的環境(B)に至る縦の帰りの流れの⇩41に区分される。

文字を読んで知識を得るのとは区別される点を強調したい(これは人的環境(F)の外的環境からの⇦27に区分される)。

つまり物への働きかけと文字情報を刻む行動は同じ区分⇩41に含まれるのだ。

物的環境(B)の外的環境を内的秩序に招き入れる作用が文字情報によって加速しながら段々と堆積してゆく仕組みがこれで説明できるか。まだ雑だが、この文脈で詳述すれば文明の構造を示せるかもしれない。

思いのほか人間のやっていることは単純だと思えてくる。(2022/6/16)

区分⇩41と文字情報の起源

物に働きかけて物理的な変化をもたらす作用を、物的環境(B)に至る縦の帰りの流れ⇩41の定義としたい。

例えば食物を他人と分けて食べようとする時に自分の分け前と他者の分け前の境界に印をつけること。これは文字を生み出す前の原初的な行為と言えるだろう。

そして、その目印をもとに切り分けられた食物は人工物の原初的な姿だ。

地上に存在するあらゆる物質に対して

①情報的環境(D)の⇩40で知る

②物的環境(B)の⇩41で印をつける

③その印を目安とした⇧10から⇦27を通じた認知をもとに⇩41で物に働きかけて加工する

この①~③を繰り返し積み重ねることで文明は築かれたとするシンプルなモデル。

このうちの②が重要な働きをする。

印をつけるという物への働きかけは、事物に境界を作り出すことを通じて認知上の枠組みを確定させる行為だからだ。この文字情報による境界の創造の後には情報的環境(D)の⇧20が生まれて⇩41で物的環境(B)へ実際の働きかけが起こる。

そして働きかけを受けた物は内的秩序に組み入れられ物的環境(B)の⇨8と⇧10に影響を与える。(2022/6/17)

原初の区分⇩41から現代の営みへ

物的環境(B)に目を向けてみよう。

原始時代における人類は小さな狩猟家族の集団形態により食料を得ていたと思われる。その食事が終わった一家団欒の言わば暇な時間から物的環境(B)への影響は始まったのだろう。

資源の余剰によって暇な時間は得られ、その時間を身近な資源の加工などの影響力に変えること。これは、身体に蓄え切れるエネルギーを超える量が他生物の摂取から得られたことを意味する。

その余剰の量が増すに従い、更なる影響力を物資源に対して行使するようになる。この行使の目的は簡単に言えば遊びだ。暇だから何かする。適当に放散する。雑な言い方だがこれは現代に至るまで変わらない人の営みの原理だと思う。

しかし物的環境(B)の外的環境は人に対して物的な制限を課す。加工できない物はいくらでもあるのだ。

そこで、より安全に余剰を放散する為に物ごとの性質に適した力を行使するようになる。例えば狩りの結果得られた獣の骨を用いたアクセサリーを作るなど。

この例のように、余剰のエネルギーを目的など無くても放散させることのみを目的として、様々な働きかけを環境の物資源に対して行うようになる。

人の身体はエネルギーを長期間は溜め込めない構造を持つため、その身体に十分な食料を供給し続ければ放散せざるを得ない。これは変えようがない性質だ。

「経済成長のために資源を用いよう、成長の種がないので軍備の拡張で安全を確保しよう、軍事力を使って他国を侵略して利益を得よう」などの人の営みのあらゆる選択に物資源は用いられる。

こうした営みの目的として掲げられた世界平和や協調の裏には、持て余したエネルギーを管理して行使するために平和や協調を無視できない事情がある。

持て余した大きなエネルギーは危険だから、平和に協調してエネルギーを使わざるを得ないという矛盾した理由づけが存在するのだ。使わないという選択肢が得づらいのだ。

平和目的以外に大きな利益を得るため軍事力を行使する場合、つまり侵略目的にも同じ原理が働いている。

目的は何であれ余剰のエネルギーは放出しなければならない、人間の悲しい性と言える。(2020/7/11)

物的環境(B)の内的秩序における物の働き

物と人と生物を介して形成された物的環境(B)の内的秩序(経済と産業の働き)によって生み出された生産物について。この生産物の働きは①その物を利用した行為の内容・②その物を利用した行為によって働きかける相手・③その物を利用した行為によって期待される結果の3つの内容で示される。

物を利用した行為によって人は様々なことを実現した。

物を利用して対象に働きかけ、その対象に期待する性能・性質・機能を変質させる加工も可能であり、その変質した機能を用いて新たな行為を発現するのだ。

上述の「物と人と生物を介して~」について。

これは個人が集団の秩序の恩恵にあずかるために他者を利用していることを意味する。物と個人の関係だけでは実際の有り様を捉える構図として不十分なのだ。物と個人と人の集団の関係で捉えなければならない。(2022/6/23)

人的環境(F)と物的環境(B)の関係

分かりづらい表現だが、人的環境(F)は個人の内面の脳内にある環境層である。

そのため、人的環境(F)からの縦の帰りの流れ(↓)の物的環境(B)には、個人と他者の関係、つまり集団の秩序の影響も及ぶと考えられる。

個人にとって他者は同生物種の仲間であると同時に、生物の個体として隔離された異なる系の物質のまとまりの一つに過ぎない。

個人を中心とした環境層の構図を示したのが4つの流れ理論であることを改めて確認したい。(2022/8/10)

物資源と人の関係

「物を身体の延長として招き入れた」という記述について。

これは個人の身体の延長というより集団機能の延長といった方が正しいように思う。集団の秩序を補うパーツ(異なる力を持つ物同士の不均等な関係において発生する協調のため)として物資源を利用したという意味で広く解釈にするべきだろう。(2022/8/10)

物的環境(B)の内的秩序の詳細な区分 (9)と⇨8

物的環境(B)の捉え方が難しい。

これは生物的環境(C)の定義である捕食や繁殖の相手かどうかという価値基準ではなく、物を別の価値基準で捉える環境層だからだ。

⇩41の視点で言えば、『好奇心、美意識、遊び、余剰エネルギー』などのように個人の価値観に関わる働きかけだ。食べたり関係できるかどうかよりも豊かな次元であり、行動の余剰によって可能な働きかけだ。

この辺が手がかりになるだろう。これが物的環境への働きかけという⇩41の本質だ。

そして区分(9)内で物資源が用いられる。この(9)の働きの派生である区分⇨8は開発による資源の利用、環境破壊などを意味することになる。

物的環境(B)には生物的環境(C)が満たされた余剰のエネルギーが向かうと考えると、食欲以外の主要な欲である、性欲・繁殖欲に基づく行動の様態も生物的環境(C)の内的秩序に含まれることになる。

あとは言語や集団の秩序や道具などのような間接的な、身体の延長の働きかけの要素は物的環境(B)どこに区分されるだろうか。このような物を介した人と生物の関係が(9)に区分されるのだ。その影響が⇧10で生物的環境に及ぶ現象については説明が難しいが、例としては食料産業と生物のあり方や人口増加などの現象が挙げられる。

相当複雑な題材であることに気づけたのも概要図に表してからだ。もう少し慎重に見てゆこう。完全解明は無理だろうが。(2022/10/7)

関連する項目

⇩41に関連のある42区分を以下に示す。

・⇩42 人の営みが気候や生態系などの基礎的な環境条件に及ぼす影響

・⇩40 他者・他集団との接触により生起する不確定かつ反復性のない変化の軌跡

⇩41に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・物的環境(B)

・縦の帰りの流れ(↓)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論