目次

- 境界とは何か

- 境界はいつどのようにして確定するか

- 各層の境界確定の構造

- 各層における境界区分

- 縦の行きの流れと境界

- 境界のはたらき

- 境界の有り様と人の営み

- 発展的な考察 委ねることについて

- 関連する項目

境界とは何か

→と←の関係の定義。「人が環境に与えた影響の積み重ね」を←に含めるべきか?この問いは各層の境界がどこにあるかを定義して『内的秩序と外的環境の境はどのようにして決まるのか?』という重要な問いである。

これは心理的な過程で決まる、つまり行動の準備段階として便宜的に決まるものであると考えるのが有力か。行動が発生しない場合には境界を決める必要がない。ただ内的秩序と外的環境というそれぞれの状態が存在しているだけ。この違いは、まだ十分になされていない境界の概念の定義に深く関わる。これも明らかにする必要がある。

内的秩序が運用される過程で境界が発生するとする説が正しい気がする。

環境下で個人を中心とした内的秩序が運用された場合は外的環境と内的秩序は異なった挙動、別々の挙動として観測されるはずだ。それは目に見えて明かな身体と周囲の物質との境界だけではなく身体を中心として用いる道具や物や集団の秩序の運用によって発生する行動の対象となる周囲環境との間に発生する境界も意味する。

このように異なる系が起こす別々の挙動の間に発生するものが「境界」である。そこそこ十分な定義ができたか。

行動の発生(内的秩序の運用)がされていない状態、つまり意図や意志によって行動が発生していない状態では、内的秩序も外的環境もそれぞれの物質的な特性に従い不規則で流動的な挙動をしているだけである。境界が発生する可能性をもった物質の様々な形態が複雑に存在するだけである。現実に私たちは行動の内容によって様々な秩序(社会的なルールや社会的な関係性)を使い分けている。

ここで定義される境界という語は物質的な隔離を意味するものではない。行動に伴い観察可能な現象的区分を境界であると定義している。(2022/8/10)

境界はいつどのようにして確定するか

内的秩序の運用とその影響範囲、境界の確定はどのようにして起こるか?という重要論点。たぶん行動時以外は曖昧になる?行動という精密な身体機能の働きを起こす時でなければ、身体と外的環境を認知したリアルタイムの詳細な情報処理は不要だろう。(2022/8/9)

各層の境界確定の構造

事象を認識する際に内と外とを確定させる要素の一つとして、心理的な内面過程だけではなく、周囲の物理的な要素もあるだろう。

4つの流れ理論は人の営みを物理的アプローチで解読するという発想だ。

この視点に基づけば縦の行きの流れ(↑)の境界確定の作用も、まずは自然環境(A)から始まり上へ向かって順に確定してゆくのではないか。

地面に立って姿勢を維持している状態。あるいは身体が固有の形状を維持しながら周囲の物質と区分されている状態。身体の構成要素である分子が集まり身体を形成している。これが自然環境(A)の外的環境と内的秩序の境界確定の基礎条件だ。

そして周囲には物質が存在し、それらは身体と異なる形状を維持している。物質は温度や気圧などの条件に応じた形状を維持している。これが物的環境(B)の境界の確定条件だ。

生物的環境(C)では他生物を食料として身体に取り込んだものとそれ以外の区分が境界となる。この区分の定義は最も単純なものであり、実際には人の群れと他生物が関わる複雑な状況下で内と外は分かれる。

情報的環境(D)では物質の2つの働きに着目する。食事で体内に取り込んだ他生物が消化され、生命分子として性質が生かされ、身体機能に貢献している内的秩序と、感覚器から受け取る外的環境の物質の特性を反映した情報刺激の2つだ。

人の身体内で物質の2つの働き(栄養素の働きと感覚器で受け取る物質情報)は区別されている。これが情報的環境(D)の境界となる。

身体の維持に分子情報(生命分子の機能)が消費される一方で、感覚器から受け取る情報では認知の仕組みが介在する。

しかし情報的環境(D)の段階では様々な外的刺激を識別して情報の境界を確定させる仕組みはない。「情報=物質的特性」という定義で捉えられる外的環境からの刺激が、一括りで身体に受け取られる訳ではない。その雑然とした情報刺激は感覚器で峻別される。

そこで肉体環境(E)になる。ここで情報は分けられるのだ。光の刺激は目で受容され、音は耳でという風に。こうして身体器官の役割分担によって内と外に存在する物質の持つ情報を別々に受容するのだ。

シンプルな生体の構造であれば内的秩序は肉体環境だけで完結する。そのような生物の方が多いかもしれないが人間は他者を認識するので、動物の縄張り意識のように、肉体的環境で受け取った感覚刺激は様々な意味合いで識別される。

単なる刺激ではなく、異なる刺激の境界が確定して意味を持ち、分節を持った区別できる刺激である「認識」は人的環境(F)で現れる。

事象が無数に存在する世界では、認識で区分可能な境界もまた無数にある。人的環境(F)でそれらの境界が初めて認識されるのだ。

この段階では同種の生物間、つまり人同士で事象の認識を共有していると言って良い状態だ。言い換えると自己と他者の境界を識別する前の、他者も周囲の事象もまとめて感覚刺激を通して受け取っている段階だ。単純な構造の生物はおそらくこの状態で生存可能な仕組みを持っていると思われる。

この人的環境(F)では人という生物種と、他生物も含めた周囲の物質全てを区別する境界が現れる。つまりここが人と物の関わりを生み出す認識の中枢になる。この分節を根拠として人は物を好き勝手に用いているのだ。

更に深く環境層の入れ子構造を奥へ進むともう一つの境界がある。それが心的環境(G)だ。

人は他者との関わりを避けて生存、存続はできない。同生物種である他者は他の生物や自然物のように雑に破壊したり摂取してはならない存在である。そのために認識上の分節が必要になるのだ。ここまではOKだけどこれ以上はダメという他者との約束事、制限が生まれるのだ。これは認識上の境界だ。

そして分割された自己の分け前で物事を判断し、行動を決める過程が脳処理の中心的過程、つまり心的環境(G)の内的秩序だ。

以上の説明で自然環境から心的環境に至るまで段階的に内的秩序の範囲が狭まってくることが示された。心的環境に至り初めて自己を認識する境界がはっきりして行動の前準備ができるのだ。

内的秩序が確定するまでの過程をなんとか示せたか。この過程は構造的に引き算方式になっている。人が常に他者から制限を受ける根拠とも言えるだろう。(2022/6/21)

各層における境界区分

⑴物質が一定の状態を維持することのできる自然条件によって地球の事象・事物は形成されている。一定の自然条件の中では物質は安定した挙動、状態を維持できる。これは生命活動の下地と言える。こうした自然条件とそれ以外の条件を分けるものが宇宙環境と地球の地上環境の区分だ。(⇧5)

⑵個人の周囲の物質と身体を構成する物質は区分される。

個人と外的環境を区分をするには最初に空間の境界によって外界が切り取られる。(⇧10)

⑶身体内に食料として取り込まれた他生物が区分される。

これは段階的に引き算によって中心にある個人が削り出されて行く過程である。消化前の食料はまだ身体内では異物であるから区分ができる。(⇧15)

この生物的環境(C)の内的秩序の区分は、正確には繁殖と生存可能な集団とそれに捕えられた食料となる他生物を含むものだ。それ以外の他者と他生物は外的環境に区分される。しかし内的秩序となる集団の規模は現実的には家族集団に限らず多層的であるため理解しやすい例として個人の身体内における区分を示したものと考えて欲しい。

⑷身体に取り込まれた物質がもつ情報、特性、機能のうち感覚器で受け取る周囲の情報と、内部の情報が区分される。ここでいう情報とは物質が持つ特性や機能、働きを指す。

栄養が身体の細胞に変わったり生命活動の素となる一方で、周囲に存在する物質の特性から発せられる情報(機能)は複雑な自然現象の挙動を身体に伝える手がかりとなる。光や音、匂いや温度や感触など。当然に文字情報も含まれる。ここで物質のもつ情報が内と外とで分かれる。身体維持に関わる物質の働きや特性を情報と呼んでいる。(⇧20)

⑸本論において情報という語について。

これは物質の特性の違いによって生まれる機能の差異という意味で用いている。

人は様々な物質のもつ固有の機能、特性の差異によって情報を判別することから、その素である「様々な物質がもつ固有の機能や特性」を情報と同意のものと捉えている。

この身体内の情報と外からの感覚刺激は身体器官ごとに別々に受け取られることで区分される。例えば物質が発する光の波を目で受け取れば視覚情報といった具合に。(⇧25)

⑹感覚器を通じて身体に取り込んだ情報は個人と同生物種の他者を含む人という生物の群れに関わるものと、それ以外の外的環境のものに分かれる。この区分は同種の生物を特別なものであると認識する種の存続に必須のものだ。この認識の仕組みは脳内にあり、生態行動のパターンとも関連があると思われる。(⇧30)

⑺他者と自己を区分して認識する。この区分によって、⑹の同種の生物である他者を特別なものと認識する段階からさらに進んで自己を特別なものと認識できるようになる。

ここでようやく雑多なエネルギーの流れ、情報の中から自分自身を制御する経路の基礎が削り出されるのだ。(2022/7/5)

縦の行きの流れ(↑)と境界

↑で境界を捉える仕組みについて。積極的に、意図的に捉えるというよりは←の中に→が横たわっており、時に伴う←と→の挙動の違いにより自然に境界が生まれると考えるのが正しい。

ただし挙動の違いと言っても無条件に内的秩序の挙動を維持できる訳ではない。内的秩序は境界で常に外的環境から侵食の圧を受けている。それに耐え続けるために行動(↓)と自律的な身体の働き(→)が必要なのだ。例えば定期的に摂る食事と睡眠のように。(2022/8/10)

境界のはたらき

内的秩序⇨は外的環境⇦の中にあるため両者は常に境界で接している。そしてその境界は確定的なものではなく常に外的環境の侵食圧を受けながら拮抗している。こうしたせめぎ合いの状態が生物個体の周辺には常に存在する。そして生命を維持して繁殖、存続するためには↑でせめぎ合いの状態を正しく受け取り、それを解消する働きが必要になる。これが↑の内的秩序の境界の確定である。これができないと有効な行動を発生できないため大事な働きとなる。

当然ながら感覚、認知により得られる情報量は完全ではない。傾向としては内的秩序に関わる情報(感覚器で得られる外的刺激を通した感覚情報も含む)の方が多く、外的環境に関する情報の方が少なく不確かである。(2022/6/21)

道具を用いて↓色々な物に働きかける例は挙げればキリがないが、どの環境層の境界に対しても行われる。そして↓を発生させる要因で前段階である↑で内的秩序の境界が確定する過程では、自分がどんな体系の内側であるかが認知され、その境界が不安定なところを解消するための行動を発現させる。これは生物的な本能である自分の身体を守る作用である。身体を維持して守るシステムを生かして外敵を排除したり避けたりするのだ。

行動の要因である↑のもう一つの原理は内的秩序の確かさが最も強い層を生かして不確かさを補おうという↓を発現させることである。この説は何となく思いついたが検証する価値はありそうだ。(2022/6/19)

覚醒時の←と→から派生する↑の過程も原理を示す必要がある。

行動につながる興味・関心・注意の内容がどのように確定するか。これは各環境層の内的秩序の境界の安定の度合いに影響を受ける。これは↑の過程の説明だ。(2022/6/17)

境界の有り様と人の営み

身体の感覚器から繋がる脳の神経系の働きである心的環境(G)は、睡眠時に内的秩序と外的環境の境界を失う。境界の確定を志向する意識(⇩36)がオフになった状態だからである。

夢で色々な出来事がバラバラのまま繋がっているように感じたり、空を飛んで空間を越える体験のように境界を消失する感覚がある。これは覚醒時のように意識の作用により行動を指向しない状態であるため、境界の有り様を正しく認識する必要が無いからだ。

それに対して覚醒時に行動する場合は正しく外的環境を捉え、重要度の高い順に境界を確定させてゆく。この確定できるかどうかは環境状況の認知に大きな影響を及ぼす。

認知過程だけで確定するのに不十分である場合は縦の帰りの流れ(↓)が起こり、行動を発動させて外的環境の状況に働きかけて境界を安定させる。

このように行動は身体というシステムと外的環境の境界を安定・確定させるために発現すると言って良いだろう。

食事をするのは生存を維持するためであるが、これは身体というシステムを維持することを通じて外的環境との境界を確定させるための作用である。こうして内的秩序と外的環境が区分された関係が維持されることで身体は生存を続ける。

縦の行きの流れ(↑)は境界を確定させるための下準備の作用とも言えるか。

行動(移動と行為)によって身体維持をどのように有効に実現するかについて、覚醒時に何度も↑を通じてサーチする。無意識の思考過程もこの一環だ。

↑は境界が安定しないところを検知する役割を持つが、その解消を行動によって実現するのではなく、内的秩序により制御可能で安定的な認識が可能な範囲を捉え直すことができれば行動は不要となる場合もある。

こうした境界を確定・安定させるという目的は↑の各環境層の内的秩序の範囲の捉え方の変化と↓による行動の働きかけの両方を通じて達成される。

内的秩序の状態と外的環境の力の働きかけが接触する中で境界が確定されてゆき、その境界の安定が不十分な環境層に意識が向いてゆき行動によってその状態を解消する働きかけをする。

これが人の生物としての原理であり、現在の人類の営みも同じ原理に基づいている。

原始人類との違いは、この原理により↓の働きかけが積み重なった結果として←と→の関係が大きく変わったことである。↑と↓の作用が大きく積み重なった過程はもっと詳しく書く必要がある。その過程の中に、人が物や土地にどんな作用をもたらしてきたかの概要が見えてくる。

そこに浮かび上がるのが本文の主旨である人の生の目的と物との関わりの姿。人が永遠にたどり着けない旅を物が媒介している姿となるだろう。

どのように境界を確定させる営みを積み重ねて来たのか。まず自然環境(A)から順に上の層へ向かっていっただろう。その過程で人の歴史上の多くの出来事があったことが説明される。

そして今に至るまで解決されない大きな問題が浮かび上がる。内側に取り込んだものは、秩序の内側にあるようでいて、物であることを脱せず、人は人のままであるという超えられない厳しい事実だ。(2022/6/14)

境界に関する発展的な考察 委ねることについて

追加のアイデアで、人間像に変更が起きた。

人が行動を中心に常に自律的に活動して道を切り開いてきたという人間像は全くの誤りというわけではないが、歪んでいる。

本論もそうした傾向になってしまったが、人は「場所と時間に身を委ねる」ことで生を刻んできたという一面には余り注目されない。当たり前すぎて意識に登らないのだ。苦労したこと、その結果うまく行ったことは記憶や体験として印象に残るが、その結果得たものや安定は次第に常態として認識するようになり、余り注意を払わなくなる。心理的なバイアスで心的労力の節約の一面もある。

そして重要なことだが内的秩序と外的環境の確かさ、境界の安定度だけでは人の有り様は記述できないことを述べたい。それは境界による内外の断絶が望ましくない、不安定を生み出す現象についてだ。この観点は自身の失業経験から発想した。

それは社会と個人のつながりについてだ。人は身を委ねられる社会的な立場の恩恵を受けることで様々な行動を安心してできる一面がある。例えば定職があるから、十分な資産があるから海外旅行で数日間家を開けたりできるのだ。

この人の有り様については、個人がその体験を中心として言語や道具を操り様々な文明の恩恵を受け取って生きているという人間像だけでは十分な説明ができない。

それでは身を委ねられる社会的な立場についてどのような説明ができるか。

職業という社会的な立場を例にして考える。道具や言語を自分の手足の延長と認識して内的秩序の一環と捉えている状態を思い起こそう。安定した社会的な立場を得る雇用契約は自らを社会的な事業に紐づけるため、労働力の提供のために自らの働きの一部を組織に委ねることを意味する。

正しくは人工のシステムである法人の手足となっていると言った方が良いか。社会的な仕組みに取り込まれその一部となることで、その仕組みが生み出す権利(お金)をいくらか分けて貰い利用できるため、その仕組みの一部を自らのために利用しているという見方もできる。

あくまで個人の内面と周囲との関わりに着目する。そして委ねるという状態が鍵の一つになるだろう。人の本体は手足ではなく胴体である。手足は補助的に利用するものだ。この前提にはなかなか至らず無視されがちだが。

生命の本質の観点から人は横の行きの流れ(←)に身を委ねることを避けられないし、それこそ生の重要な一面である。

委ねるとか安心とは何ものかの内側に入ることであり、人にとってのそれは物の内側、集団の内側など、どんな形であれそうすることで安心できるものだ。そして委ねられるかどうかは相対的な判断になる。その場が他に比較して安心できるところに身を委ねるし、そうした場がなければ探したり、時には作ったりする。

多くの人が協力して文明という大きな家を作り出した。その中に人は居り、その中に存在し続けるために、その大きな家の住人の一部になる。どんな形であってもその中にいることが認められなければならない。異物であれば排除されてしまうからだ。

それを認めるのは集団の構成員か?最終的に決めるのは彼らだが、その決定に至るまでの判断材料としてその人に紐づけられた物や知識、人格、社会的立場、能力などが関わってくる。

個人がどこまでを内的秩序と捉えるかの範囲について記述をした。その範囲は身を委ねられる空間、管理可能な空間であるのと同時に、そのものと同化していると認識できる空間である。内的秩序の範囲のものを手足のように自由に使えるということは、同時にそれらが侵されるリスクやダメージも自らが請け負うことを意味する。この内的秩序に関わる意識は簡単に切り離せない。動物の縄張り意識もわかりやすい一例だ。

集団内に身を置く人の意識も内的秩序の概念で説明できそうだ。

失職状態では社会的な立場により規定される内的秩序の範囲が十分に広くない状況であり、外的環境から侵される危険を負っている。それが不安として現れるのだ。(2022/7/21)

関連する項目

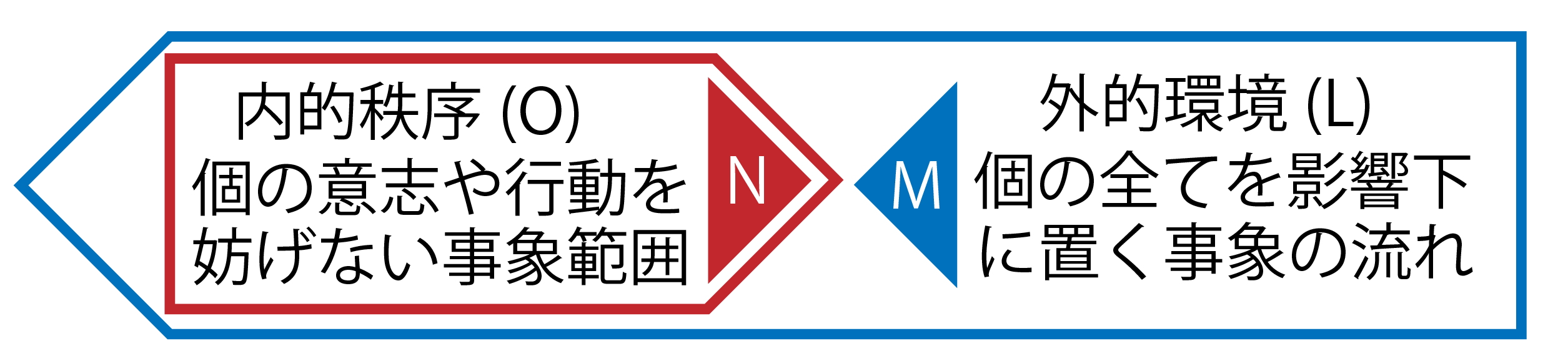

境界に関連の深いA図の区分を以下に示す。

・外的環境

・内的秩序

・個人を影響下に置く事象の流れ⇦M

・個人の意思や行動を妨げない範囲⇨N

・縦の行きの流れ(↑)