目次

内的秩序の形成過程

個人の日常に存在して身近な手の届く範囲にあり、目で見たり聞くことができて呼び名のある事象はどのように捉え得るだろうか。

例えば自然環境に存在するものは陸や海、山や川、太陽、地球など認識できる限りあらゆるものに名前がついている。これはそれぞれの事象が異なる状態で存在しているから別の事象として識別できるのだ。

このように認識で分けられた事象・事物は環境層の全てにおいて見られるが、その認識の仕方は生物固有の特性や感覚器の限界により不確定で流動的である。

科学や学問の世界では共通の分類をルールとするが、生物個体である個人が受け取るそのままの感覚情報は科学的な記述のように統制されたものではない。

通常の個人は感覚器で捉えた事象を自己を中心とした関わりの深いものとそれ以外のもの、少なくとも2つの認識の区分で捉えることになる。

人は認識可能な周囲の事象・事物に限って判別、分類して名前をつけている。それは図らずとも周囲の事象を自己に関わるもの(内)とそうではないもの(外)に分けて認知することになる。

この認知は人の営みの傾向を決める要因になる。そして個人の行動が集団的特性を帯びる要因ともなる。(2021/10/13)

内的秩序と4つの流れ理論

内的秩序とは個人を包む殻のようなもの。

内的秩序は個人ごとに形成される、個人の営み、行動、人の生を取り巻く要素のこと。個人ごとに異なるのは当然だ。内的秩序の中心にあるのは個人の行動・営み・生であり、その個人の生の全体を示すのが4つの流れ理論の概要図だ。

この図は俯瞰的な視点で語られる科学的な知見に基づいて人を記述したものとは異なる。補助的に科学的な視野を用いる場合はあるが、ここではその俯瞰的な視野の中心に必ず自己という人の個体を配置することになる。

公的な知見を自らに当てはめて判断材料とするのは誰でも日常的に行うことであり、概要図はその当たり前の自己の有り様を可視化したものと言える。

よって4つの流れ理論を理解するには、自己という要素が欠かせない。逆に2者間や複数者間の関係を記述するには全く向かない理論だ。中心は一つとして、その周囲との関わりを示す理論だからだ。中心は一つだけでそれを個人とするか、人類全体とするかで見方は大きく変わるが両方同時に記述することはできない。

人は生来的に社会性という形で、自身に対する認識を社会全体に重ねる認知の有り様は身に付いている。よって自己と他者を区別することにどれだけの意味があるかは分からない。むしろその2つを区別できない生物の方が普通であり、それが少しでもできるのが人なのだ。

自己と社会全体のどちらを中心にするとしても内と外の2項で語られる点に変わりはない。社会全体というほどではなく自らに関係のある大きな集団(例えば家族や国)を中心としても良いが、その場合も記述するためには内と外の構図は適用される。

捉え方の次元は個人の特性によって大きく変わるが、内的秩序は一つであり外的環境にはその他の複数の内的秩序と同程度の規模のまとまりが存在すると考える。

内的秩序とは個人の中心の「私」である。その内的秩序の範囲、広がりは個人ごとに異なるが、その中心が「私」や個人の行動、個人の生である点に変わりはない。例えば権力者や資産家にとっての内的秩序は大きいと考えられるが中心は一般人と変わらず一つである。

個人が成長、発達する過程で言語や道具やお金や人への頼り方を覚えてできることを増やして行く様子は、物的環境(B)の内的秩序の拡大と解釈できる。

このような個人の内的秩序の拡大を人類全体に重ねれば文明の発展に伴う産業の拡大と捉える構図も描ける。ただし、その両方を同時に示せる理論モデルではない。ここを混ぜてはいけない。

「私の生を知るための4つの流れ」

序文として青い地球の像の例を使って論の本質を端的に述べる。

個人の数だけ生の価値は存在している。そして誤解を恐れずに言えば、誰にとってもたった一つの生であってもそれらは等しいものではないのだと。(2022/10/25)

内的秩序の働き

自己の内と外を認知して、その内の秩序に従い外に働きかける。

これが縦の行きと帰りの流れの核心だ。特に内的秩序を脅かす危機を回避する傾向の行動を外的環境に向けて起こす。その内的秩序とは個人の身体内の現象だけを意味する概念ではない。集団や構造や思想やルールといった個人に認知可能な体系であれば、どれもが内から外への行動の指針となる。

このようにして発生した行動は集団的特性を帯びたものとなる。複数の人が行動することによって集団が維持される。あるいは系が働くことによって系が維持される。この維持する、形を保つ、系の循環を保ち続けるという生命の特質が横の帰りの流れ(→)における内的秩序に現れている。

と言うことは横の帰りの流れ(→)は人の内的秩序が各環境層において維持されている状態を示すものと言えるのではないか。

個人に注目すれば自然環境(A)に立って生存を維持している状態が横の帰りの流れ(→)である。他の環境層でもそれぞれにおいて維持される内的秩序が存在する。(2021/10/14)

各層における内的秩序の有り様

自然環境(A)の内的秩序に始まり、生物的環境(C)の内的秩序と続き、それぞれの環境層ごとに内的秩序が存在する。

情報的環境(D)の内的秩序は人の一個体の身体構造のまとまりを言う。身体の構成分子が秩序立っていなければそもそも個体として存在できないので当たり前である。だが、この捉え方は大事だ。

物的環境(B)の内的秩序については、自然環境と隔てられ人工物に支えられた現代社会を考えてみよう。主に物によって成り立つ経済資源はそこにあることで、物的環境(B)の内的秩序を形成する働きを持つ。

物的環境(B)における文字情報は、その物に理性的な価値づけをして、所有権などの秩序立ての要素を持ち込む働きがある。物的環境(B)の内的秩序において物の性質だけでは賄いきれない、非秩序の要素を補うものが言語に基づく認知の体系から生じた文字情報なのだ。

このように各環境層の内的秩序は人為的な仕掛けなしに自然に形成される。

複数の異なる要素が互いの働きを損なわずに連携しながら動ける状態にある時、その複数の異なる要素の集まりは秩序のある状態と言える。概念としてはこの通りだが、自然界において、完全な秩序ある状態は存在しない。複数の異なる秩序は常に互いにせめぎ合っているからだ。(2021/2/1)

内的秩序と行きの流れ①

時間の流れに伴う全エネルギーの働きが横の行きの流れ(←)である。その大きな力の流れを個人が受け取る過程は7つの環境層を下から順に辿る形で現れる。これを本論では縦の行きの流れ(↑)と呼ぶ。

縦の行きの流れ(↑)は自然環境(A)の物的流動性が低く質量の重い環境要素から軽い方へ順に伝播してゆく。自然法則の表れである横の行きの流れ(←)は、そこから派生した縦の行きの流れ(↑)を身体の仕組みを通して脳内に伝える。

私たちが日常において様々な現象を感じる過程を4つの流れの文脈で記述すると以上のようになる。

そのため、7つの環境層の並び順は純粋な物理法則ではなく、その法則に基づき形成された人の認知の優先度によって決められたものと言える。

人の認知の仕組みは環境中の内的秩序に関わりのある現象を捉え、自らをその中に位置付け、生存に都合の良い行動パターンを作る。生きるための仕組みが遺伝子に刻まれていると言っても良いだろう。

こうして環境中に自らを位置付け起こす行動は、環境の状況を感知して生存を有利に導く方向に発現する。これは人と生物に特有の性質である。

しかし、その環境の状況の捉え方は微生物とは少し異なる。人は微生物よりも環境を広く大きく捉える。地形や温度、自然物などの多様な環境条件から、生存に都合の良いものや自らに関わるものとそうでないものを識別する。

こうした過程で内側に捉えられる環境要素と個人の行動の関わりを内的秩序と呼ぶ。(2021/3/1)

←→の定義と両者の関係を明らかにすることは、↑の現象を明らかにすることにもなる。4つの流れという概念の立ち上げだけではなく、その理論の正しさを説明できなければならない。

→を内的秩序、←を外的環境の状態と定義する見方をすれば概要図で←→↑まで示せることになる。よく検証したい。(2022/8/10)

内的秩序と行きの流れ②

内的秩序は縦の行きの流れ(↑)における行動の優先順位を確定する過程に関わる。

物理的に分かれた自己と周囲の環境を識別するための境界の確定、つまり単なる2つに分かれた区分のうち一方を自己に関連するものであると認知すること。

これによって境界がより確かとなり、外の情報も区別できるようになる。この区分による境界は各環境層に存在するが、それを認知して統合するのは人的環境(F)〜心的環境(G)の過程だ。

自己と外を区分して認知できるということは、周囲の自己を脅かす事象・事物との関係も判断できるようになる。他にも自らに利がある周囲状況も。これが経験と組み合わさることで行動を発現させる。かなり大雑把だが一応縦の行きの流れ(↑)の要点は押さえたと思う。(2022/6/23)

「秩序」と本論のテーマ

やたらと秩序という言葉を前提として確たるものとして用いている本論について。秩序形成の過程には、全く触れずにすっ飛ばして「秩序を内面化して」とか述べている。

人は日常で既存の秩序を利用することもあれば、従うこともある。その両方を使いこなして生きている。個人の望みを満たそうと秩序を利用して離れた対象へ働きかけている。

その望みの一つは他者との関わりであろう。生きたいように生きることは他者との関わりを意味する。望ましい他者との関わりを求め続けるのが人生かも知れない。

この一面からどうして目を背けられたのだろうか。筆者自身がそれを上手くできない辛さのあまり目を背けてしまっていたのか。

自分自身が消滅して関わりのない学問の真理に到達することだけでは人生のパーツは不十分だ。私は自身が生きたいと思える人生の中にいるのか?

秩序が形成されるまでの過程である個人の能動的な行動は人の生きる様そのものだ。

その過程を無視して冷徹に結果である秩序だけに着目する。そういう視点の考え方であることを確認する必要がある。

我ながらよくもこんなに冷たい理論を生み出したと思う。(2022/8/23)

関連する項目

内的秩序に該当するA図の区分を以下に示す。

・(4) 気象や生態系の基礎となる地形

・(9) 物的な資産と言語による無形資産の生産と分配

・(14) 霊長類としてのヒトの生態

・(19) 生体の分子構造・遺伝子

・(24) 生命現象の中枢・内臓器官の働き

・(29)ヒト固有の生態に基づく記憶と経験の体系

・(34) 脳内意識

特に関連が深いA図の区分を以下に示す。

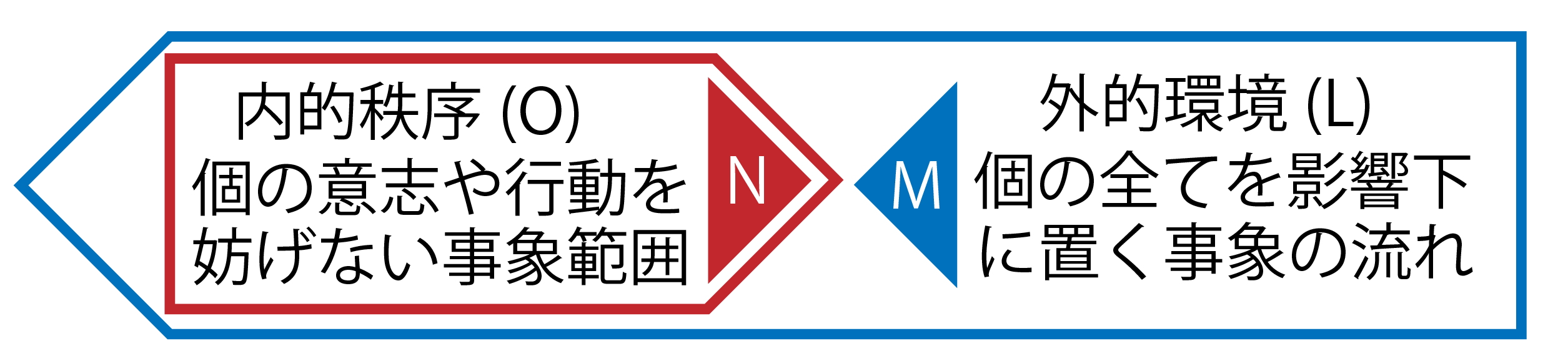

・個人の意思や行動を妨げない範囲⇨N

・外的環境

・境界

・縦の行きの流れ(↑)

・横の帰りの流れ(→)