目次

- 内的秩序から外的環境へ向けた働き

- 無意識下の内的秩序の働きの強さ

- 離れた対象である外的環境への働きかけ

- 外から侵食される境界の内の働き

- 内的秩序の範囲のあり方と外的環境の関係

- 内外の関係が行動に与える影響

- 人的環境(F)の内的秩序の形成過程と平和の問題

- 概要図から見る内外の入れ子構造の関係

- 睡眠時と覚醒時における内外の関係の違い

- 個人の発達過程と内的秩序の形成

- 関連する項目

内的秩序から外的環境へ向けた働き

「これは私に関することである」と言う自己認知の枠組みの束が個人の内面に形成されている。

個人は各環境層における内と外の枠組みに関する認知を形成しながら、その時ごとに自分が今どこにいるのか、どんな状態かをサーチしながら生きているのだ。

内的秩序の範囲は可変的である。

その時々で感覚器と経験から得たあらゆる記憶を用いて、各環境層における内的秩序の範囲を認知する。この過程を経ることで安定した内的秩序であると認識できる範囲を示す境界が確定する。

この境界が不安定であり、尚且つ内的秩序の範囲を狭められない場合は行動によってその状態を解消する作用が起こる。

以上は縦の行きの流れ(↑)の過程に内的秩序の概念を含めて記述するための概要だ。

真正面から人の心理過程に向き合っているが、この心理的な作用を包摂する大きな枠組みが4つの流れ理論だ。4つをまとめて人の生として捉える。

人の生をこの大きな4つの流れの関わりとして考えなければ、別々の研究分野として捉えられがちであった学問の見方の限界を超えられない。(2022/6/10)

無意識下の内的秩序の働きの強さ

行動の発現に至らない内的秩序の運用が常時行われることで消費は続いている。

その運用に必要な物資(栄養素)が不足した場合に行動が発現する。空腹と食事の関係を考えれば当たり前にも思えるが、それ以外の現象についてはどうか。

例えば命の危険、体調不良、社会的な要請、異性への興味など。

どれも外的環境への反応という意味で要因を外に求めてしまいそうだが、行動の要因は実際には行動主体の内から湧き上がる感情や衝動として現れるものだ。

外的環境に存在する社会的要請に対しても応えよう、応えなきゃと感じるのは個の内面から発する現象だ。逆に内面から衝動が発することがなければ、社会的要請も無いのと同じだ。

当たり前に思えるが、このことが意味するのは目の前に行動の対象となる獲物や異性が存在しなくても衝動は必ず発生するということだ。

その衝動は時に、本来なら食料や異性とは認識されないものも対象に含める可能性も内包する。これが人の価値観の多様性を生み出している。(2022/8/10)

離れた対象である外的環境への働きかけ

離れた対象への働きかけの過程について以下の図で示す。

[個人]~→・~→・~→・~→・~→[離れた対象]

上の図で「・」は人、物、情報(金や言語)を意味する。

離れているからこそ、確実に働きかけるには多大な労力がいる。そこへ到達するまでの媒体として、人、物、情報(金や言語)を関わらせることをこの図は示している。

人と物と情報を意味する図上の「・」の数や構造の複雑さは歴史を通じて積み重ねられ続けている。これは人類の進歩の証だ。

しかし、人の営みの「個人~→離れた対象」という基礎的な構図は変わっていない。

ただ離れた対象への働きかけを成功させることが人の行動原理だ。

人の文明や文化のあり様を手足などの身体機能の延長と捉える見方は既にある。宇宙を旅行できたとしても、それは足の延長に過ぎないというわけだ。(2022/6/27)

外から侵食される境界の内の働き

まず人の生は行動によって維持されており、その行動は縦の行きと帰りの流れ(↑↓)の関係で成立している。

生まれた時から常にさらされている各環境層の区分の境界は常に侵食の圧を受けているので、それを維持するためには働きかけを続けなければならない。

この働きかけは侵される境界の内から外にかけてなされる。

内的秩序は物質が密に接して関わり合う構造をしている。そして外的環境は自己の中心から離れた系や物質が動き回っている状態だ。

この内外の区分の境界が侵食を受けるので、それを解消するための身体の仕組みと行動によって、生物は生存し存続できるのだ。(2022/7/6)

内的秩序の範囲のあり方と外的環境の関係

接しているもの同士の関係が内的秩序であり、行動という現象はそうではない離れた対象(外的環境)との関係に応じて発現するという見方。

その行動の繰り返しの痕跡は、経験や記憶が脳に蓄積するだけではなく、他の環境層にも蓄積する。

この脳だけではない点が大事だ。では他の環境層にも蓄積するとはどういうことか。

これは一言で表すと歴史を通じて刻んできた人の文明の痕跡だ。

脳という臓器に刻まれる記憶以外にも、人の秩序と関わりの深い造作が環境要素に残り続けることで記憶の働きが促される。そうした環境要素もまた内的秩序に含まれるというわけだ。(2022/8/10)

個人によって内的秩序に含まれる外的環境に存在する系の範囲は異なる。これを説明するための工夫が必要だ。

縦の行きの流れ(↑)も秩序の概念も考察の初期からあった。そこでは積み上げ理論とすみ分けの概念として論じられている。(2022/6/8)

内外の関係が行動に与える影響

横の行きの流れ(←)。

自然状態の環境層は、各層において内的秩序と外的環境のせめぎ合いが存在する。

個人はそれぞれの環境層における内と外、つまり自分がどこに属するかを認識して、それに基づいて行動する。

このように、行動は内的秩序と外的環境の関係性に影響を受ける。そして生物的環境(C)の外的環境には他者が含まれるため集団の秩序が影響することになる。

このため個人の行動は自然に集団的特性を帯びる。

そして、その行動は主に人的環境(F)の内的秩序で示される自身が属すると認知する集団の外へ向けられる。内外の秩序間のぶつかりやせめぎ合いが認知され、そこへ行動が向かう。(人的環境の内的秩序の範囲も可変的である前提で)

各環境層はそれぞれに異なる秩序間の緊張を抱えている。その時々の重要度の高いところを認知し、行動が向けられるのだ。(2021/2/3)

人的環境(F)の内的秩序の形成過程と平和の問題

各環境層における様々な外的環境(内的秩序と異なる系)の要素に対して、自己がどの秩序の内に含まれるかを認知に基づき判断して内的秩序に置き換える。

こうして社会的役割の内面化はなされる。

そして、自身の属する秩序のやり方に沿った振る舞いを見せる。

その時々で個人の環境層の外的環境の状況は変わる。例えば、自身が内的秩序に取り込んだ外的環境に存在する系が不安定である場合には、それを解消する行動や内的秩序を取り込み直したり他の系に置き換える働きが現れる。

これは横の行きと帰りの流れ(←→)、つまり内外の関係によって推進される縦の行きの流れ(↑)の基礎的な働きだ。

人の集団の秩序がどのように発現したり形成されるかは大事な視点であり、人類にとって永遠の問題である争いと平和のメカニズムに触れる課題だ。

これには個人を中心とした内的秩序が関係する。

異なる複数の個人が認知上で同じ外的環境の秩序を内面化、つまり内的秩序を共有すれば平和が成り立つ。

同じ内的秩序を共有する条件の一つは、利害の一致であろう。もっと踏み込めば個人が抱く欲求不満の程度の一致度と言えるのではないか。

これによって秩序を共有できる可能性がある。この欲求不満の程度の判断にはマズローの欲求階層説も参考になるが、逆に言えば同程度に満たされないと平和は成り立たないことになる?根が深い。(2021/2/1)

概要図から見る内外の入れ子構造の関係

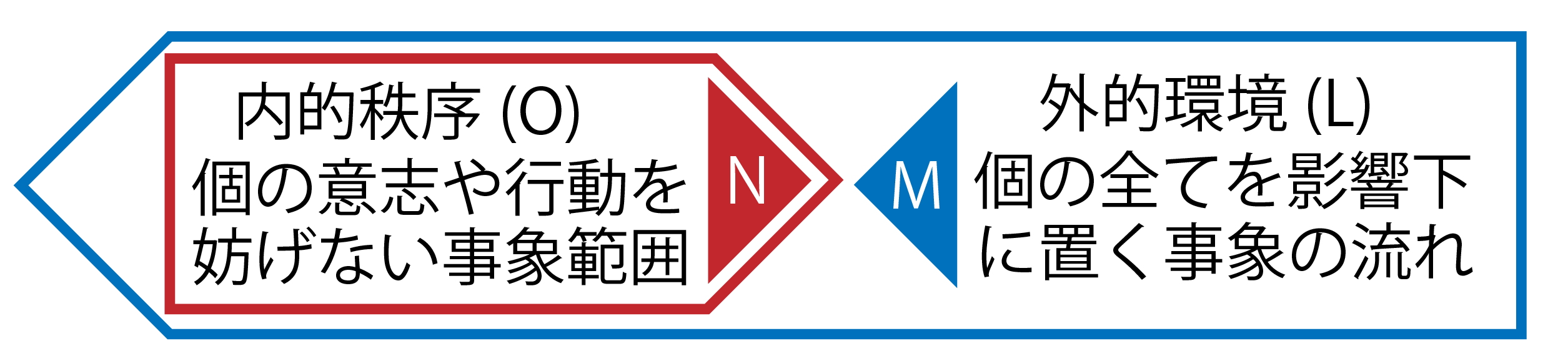

概要図で示される通り、内的秩序と外的環境は入れ子構造となっている。この構造によって外的環境(内的秩序と異なる系)の働きは縦の行きの流れ(↑)と横の行きの流れ(←)は推進される。

外的環境に反する内的秩序が自由に働こうとする流れは縦の帰りの流れ(↓)と横の帰りの流れ(→)として現れる。この関係は概要図を参照して理解して欲しい。

(正直に言うと、この仕組みはよく分からないが何となくそうなるだろうという感覚で述べている)(2021/2/1)

睡眠時と覚醒時における内外の関係の違い

睡眠時は←と→だけの内的秩序のみが働いている状態。

覚醒時は意識が外的環境に向く←→↑の流れの状態。

そして行動することで外的環境(内的秩序の外)に働きかけ←→↑↓の流れがある状態になる。

身体という器の中を進んだエネルギーの流れは端(脳)に当たり反射することで行動を誘発する。(2022/6/17)

寝ている時や無意識の時に各環境層はどうなっているのか?

その状態を記述するには↑と↓は必要ない。←と→の関係性を述べるだけで事足りる。←に対する→は全ての環境層において生存を維持するための内的秩序が自律的に働いている状態を意味する。

時間に伴う変化の流れの中で、生物として細胞の組織を維持できている状態だ。意識を介在せずに働く内的秩序は生命の恒常性を維持している。

寝ている時、夢で実体験に近い感じ方をすることや覚醒時の無意識の状態を4つの流れ理論でどう捉えるのか。人の生の本質に迫るポイントになりそうだ。

睡眠時に夢を見ている脳内の状態と覚醒時の思考の違いは、行動を志向した思考過程(↑)があるかどうか、つまり行動(↓)を志向するかしないかである。

夢を見ていたり睡眠中は自律的な内的秩序の働きだけで完結している。

成長の中で得た経験や記憶は身体の主に脳の神経系に蓄えられる。人が↑と↓の流れで各環境層に働きかけた痕跡が→だという定義はこの点でも当てはまる。記憶、経験、知識は人的環境(F)の内的秩序に、文字や情報端末や書籍は物的環境(B)の内的秩序に該当する区分だ。

睡眠時の物的環境や自然環境や生物的環境や情報的環境の内的秩序はどうなっているか。それは個人の生理的な機能を妨げない境界が安定した状態だ。つまり内的秩序の不安定をきっかけとした↑↓の働きかけを外的環境に向けて起こすことで境界を安定状態に仕向ける必要がない状態である。

その状態でなければ落ち着かないので就寝できない。

そして睡眠時の肉体環境は、もちろん呼吸もするし、代謝も活発に行われている。これは身体の器官がそれぞれ働いている状態だ。

同じように脳も器官の一つとして夢を見て体験や記憶が再現されたり整理されたりする。その過程は覚醒時の思考と似てはいるが、実際の行動を志向しないので、各環境層ごとに←と→の擬似的な体験しかしていないことになる。

更に言えば↑で行動を志向する際に必要な各環境層の秩序の統合、つまり内と外の境界の確定・安定と外に向けた目標の確定などの作用、つまり境界の確定がなされないため、各環境層ごとに内的秩序の中のみでの処理が捗る。

つまり↑において各環境層の内的秩序の連携を司る身体の感覚器と脳の神経系は睡眠時にその連携の機能を失うのだ。(2022/6/14)

個人の発達過程と内的秩序の形成

個人の心的環境(G)が成熟して自己と外的環境の区分が明確に形成されるまでには身体の成長と発達の過程がある。

幼児期から周囲にある物に働きかけを繰り返し、対象に働きかけて望んだ結果を得るための行動様式を身につける。

これは、生物として離れた対象に働きかけて自らの望むものを得るための仕組みが、生まれながらに身についているからだ。最も近い周囲の存在である母親から乳を得るのが最初であり、成長後は食料を得たり繁殖行動したり、外的環境に働きかける仕組みが身体に備わっている。(2022/6/30)

関連する項目

⇨Nに関連のある42区分を以下に示す。

・⇨3 地球の構造が成立する過程

・⇨8 物資源の利用と消費

・⇨13 家族集団による生存活動

・⇨18 分子単位の生体維持活動

・⇨23 内臓器官による運動準備から発生に至る働き

・⇨28 生態に有益な情報の峻別と整理

・⇨33 他者との境界形成

⇨Nに関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・内的秩序

・横の帰りの流れ(→)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論