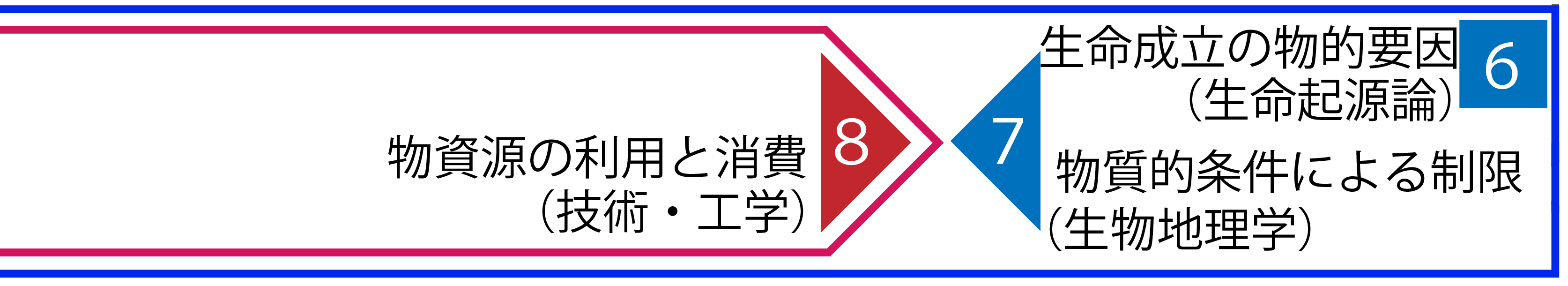

目次

- 区分⇨8の定義・関連する学問分野

- 区分⇨8の定義の詳細

- 物的環境(B)の内的秩序

- 区分⇨8のあり方の変遷

- 人の造作物である言語について

- 物資源の加工と区分⇨8

- 道具の性質と個人の意識の関係

- 区分⇨8と生存可能性の関係

- 区分⇨8の営みの余波

- 物を信仰すること

- 物的環境(B)における物と他者と生物の関係

- 経済活動と言語の関わり

- 物を巡る争いを回避する手段としての経済

- 物の役割

- 自然環境(A)の影響に対して物的環境(B)が果たす役割

- 物的環境(B)と文字

- 言語と文字の働き

- 物的環境(B)から生物的環境(C)へ

- 物に人が取り込まれること

- 集団の秩序の形成過程

- 人の役割と物的環境(B)の多重構造

- 関連する項目

区分⇨8の定義・関連する学問分野

物的環境(B)の内的秩序から外的環境への流れの区分である⇨8は、人が周囲の物質的な条件を手に取って使用するなど、様々な形で利用することで周囲の物資に働きかける過程を意味する。

この過程は特に人に顕著に見られる様態であり大量の資源を消費する巨大な産業を生み出している。

[wikiより「工学」またはエンジニアリングとは、基礎科学である数学・化学・物理学などを工業生産に応用する学問](2022/11/26)

区分⇨8の定義の詳細

物的環境(B)の横の帰りの流れである区分⇨8の定義は既に述べた通りだが、道具を使用した行動をこの区分内でどのように意味づけするか。

手の働きの延長として、道具のもつ性質から意図したものを引き出すために、手に取るまでの過程が⇩41に区分され、道具を用いた行動全般が物的環境(B)の内的秩序に区分される。

その物を利用した行動の対象は周囲の人や物や生物など多岐に渡る。例えば、スマホを本来の用途とは異なる人を叩く道具として使えばそれが意図したものである限り、手の延長として物的環境(B)に縦の帰りの流れ(↓)の影響が及び内的秩序を形成することになる。

物的環境(B)の横の帰りの流れ(→)、つまり周囲に物が存在している状態を縦の行きの流れ(↑)で認知して、行動を起こし手に取って使用する場合、使用している時だけ物的環境(B)の内的秩序に取り込まれる。

この意味で、物的環境(B)の外的環境は内的秩序に取り込まれる物質の準備状態と捉えることができる。

しかし、この内外の関係も生物的環境(C)の内外の関係と同様に多層的であり、正確な境界を示すことは難しいかも知れない。

適切な定義を述べるなら、生活環境の外にある物質を加工や開発や所有することによって初めて利用する行動を⇨8に区分する考え方だ。その後に反復的に利用されるようになった物質は内的秩序の内側に区分される。これが最終解だ。

横の帰りの流れ(⇨)の性質の一つ「維持された状態」はこの物的環境(B)でどのように見られるかについての説明も難しい。これは周囲に存在する物質的条件の中で生存が維持されていることそのものを指している。殆ど意識に上らない現象であるため「行動による働きかけ」の意味合いが強い区分が⇨8である。(2022/6/17)

物的環境(B)の内的秩序

物的環境(B)の内的秩序の定義をするのは難しいが、個人の手が届く範囲にある物質的条件を含めた行動の有り様とするのが良さそうだ。

手の届く範囲の物は道具のように利用することで身体の延長として物的環境(B)の内的秩序に貢献する。

物的環境(B)の外的環境には生活環境の外にある人工物全般も含まれる。それらのうち、個人とその周囲の人や他生物に関わりのある物が状況に応じて内的秩序に取り込まれると考える。

物の性質、機能、意味や価値やを引き出す瞬間のみ、それらは単なる周囲に存在するだけの状態から生物的環境(C)に取り込まれるのだから。

つまり物的環境(B)の内的秩序とは個人を含む集団とそれに関わりのある他生物(生物的環境(C)に区分される要素)が、自然物も含めた人工物等の物質的な環境要素に接して関わりをもっている状態と言える。

物を手に取って使ったり、身に付けたり、中に入って暮らしたり、利用している物理的な状態を意味する区分だ。これもまた重要な視点である。

立派な都市も利用する人がいなくなれば、ただの廃墟になるのと同じく、人がその物に価値を見出して機能や性質を引き出すことを通じて初めてそれらは内的秩序を形成する価値を生み出すのだ。

その意味で、物質を研究対象とすることは、その対象の全てを解明することを目的とはしない点を改めて示したい。研究は人の役に立つ限定的な価値の抽出を目的としたものに過ぎない。人は物に対してこのような姿勢で関わっている。

「生物的環境(C)の内的秩序とその外的環境への働きかけの延長として用いることができる周囲の物質」これが物的環境(B)の内的秩序の定義だ。

それらの物質から何を選んで用いるかは縦の行きの流れ(↑)に基づく認識の状況により決まる。生物的環境(C)に物的環境(B)が重要な役目を果たすのは当然と言える。

物的環境(B)における文字情報も、周囲にある文字情報のうち、言語に基づく認知の体系に沿って運用されるものに限り内的秩序に含まれると考えられる。(2022/6/14)

区分⇨8のあり方の変遷

物的環境(B)の内的秩序のうち、手に取って利用できる物は原始時代の裸の生物であったヒトにとって殆ど存在しなかった。

次第に初めて石器を手にしたり、物を利用することを覚えてからは物の働きを媒介とした内的秩序が形成されるようになった。つまり最初は⇩41であったものが内的秩序を形成(9)するようになるにつれて⇨8に変わったのだ。

現代においては物資源を利用した内的秩序を運用して、外的環境から資源を採掘して利用する営みである産業が成り立っている。

産業による環境資源への働きかけは、組織的な区分⇨8の働きかけであると言える。よって該当する学問区分は産業関連になるが、人の文明そのものに該当する分野なので範囲は多岐にわたる。(2022/11/22)

人の造作物である言語について

言語の意味合いや構造が複雑になることにより、他者と共有できる事象・事物・体験が増すことについて。つまり言語数や表現力と事象を示す知識が増す過程についても述べる必要があるだろう。

言語のあり方とは、事象・事物の様々な性質や個別の体験について、複数の人同士が共感と同意をすることを通じて、意味内容を個別の言語に割り当てるという地道な営みの積み重ねだ。

このような言語のあり方は、知性の発達と学問の発展と、文明の展開の歴史と同期して現れる。この過程で言語は事物の延長として、体験的に操作、加工、分割が可能な「造作物」として用いられるようになる。

とある道具を使えばある効果や機能が期待できるように、ある言語上の構造物である理論や考え方を用いた行動をすればその理論に沿った何らかの結果が期待できるのだ。(2022/7/1)

物資源の加工と区分⇨8

物に働きかけて(※)加工して道具を作り、その道具を手にすることで手の機能の強化手段として、別の物に働きかけて新たな物を作る。

このような人と物の関わりについて、4つの流れ理論に当てはめるとどうなるか。

作った道具は手足の延長として、行動により物的環境(B)の内的秩序と外的環境に働きかける手段となる。

行動に至る前の段階である縦の行きの流れ(↑)の過程では、物的環境(B)を含め各環境層の内的秩序と外的環境の境界を認知する。

この認知に基づき発生した行動を達成する手段として、物的環境(B)の内的秩序を運用して道具が利用される。これは(B)の内的秩序で完結する行動だ。

一方で、道具で働きかける対象が物的環境(B)の外的環境であった場合、つまり物(自然物を原料とした物資源全般)の加工をした場合は、人工物として新たに(B)の内的秩序に取り込まれることになる。

以上で示した↑と↓のプロセスの繰り返しの中で、物と人との関係が発展するというこの単純なモデルは、物を身体の延長として内的秩序に招き入れてきた人の歴史を記述していると思う。

上述の※「物に働きかけて~」について。これほど単純ではないことは文化の多様性の成立過程を見ればわかる。

よって個人を中心として考えるのではなく、人の集団が土地と関わる中で得たその土地に住む人々固有の行動様式と、それに関わる物(道具)の関連に着目するべきだ。

この2要素は密接に関わることで行動を生み出している。(2022/6/19)

道具の性質と個人の意識の関係

現代に生まれた人はスマホを子供の時から触っている。

人は物と関わる経験を通じて「個人の意思を働かせて、物に対し何らかの期待をもって働きかけることにより、望み通りの結果を得る」という単純な記憶に基づく行動体系を内面化する。

これが道具を使うということであり、個人の意思を働かせて物を利用して、様々な対象に働きかけるのだ。

上述のような過程で個人の意識(内的秩序)が形成されるとすれば、人は訳も分からずにその物の性質の一部分だけを都合よく引き出して使っていることになる。

人はその物の本質や構造までは想像できないのだ。

築き上げられた文明と人の生物的な特性の関係がうっすらと描けたような気がする。詳細な発展過程を示さなくても十分伝わるか。(2022/6/22)

区分⇨8と生存可能性の関係

上手に作ることができた石の斧を持っており、それを使ってライオンを追い払うことができたので生存可能性が高まった。(2020/7/24)

環境への働きかけは長い時間をかけて変化をもたらす。

野生の生物も同じように環境との関わりを持つが、人の環境への働きかけの強さはその比では無いほど大きい。結果として、主に環境に存在する物資源を利用する名目で大きな変化をもたらした。そして、物資源を利用して自然環境の影響から身体を隔離して守ることで生存可能性を高めた。

森林の伐採や石油資源の採掘によって得られた資源を用いて、自然環境そのものを人の都合の良いように変えることは出来ないまでも家を作り風雨を凌ぎ、ストーブで暖をとることを可能としたのだ。

しかし、人は今でも自然災害の脅威から逃れ切ることは出来ず、なるべく環境資源を損なわず安全なシェルターを作り上げることに腐心している。(2020/7/24)

区分⇨8の営みの余波

人は科学技術の進歩によって太陽から供給されるエネルギーを効率的に利用することで、生存を維持したり繁殖をする為に必要な分量以上の余剰エネルギーを得た。

人の身体で消費可能なエネルギー量は限られている。それを上回る余剰は出産で個体数を増やすことや行動の量を増やすことだけで消費し切れるだろうか。(2020/7/24)

物を信仰すること

複数の個人は同じ町、産業、物、道を共有して利用したり、物の取引を介して集団を形成している。物の価値を共有することで、それを媒介として集団を維持している。

こうした営みが現代の経済活動のあり方の基礎を支えている。

物的価値と呼ばれる人の信仰が物に力を与えて、生存を脅かす危機から身を守る力となるという考え方。

物に価値があると信仰することで、力や行動を集めてより大きな力にする。(2020/7/24)

物的環境(B)における物と他者と生物の関係

人は物や言葉で人をコントロールしたり関係を調整する手段を進歩させた。

時に威厳を示す装飾物を作ったり、神様の像を作ったり。このように、物に働きかけることで人の営みに利用される環境要素を物的環境(B)の内的秩序と呼ぶ。しかし、余剰エネルギーの働きかけの対象は物だけに止まらないことも見過ごせない。

動物や植物、個人の属する集団以外の人々もその対象となる。つまり遊びの対象や、有り余った力による侵略や強奪などの対象になると言える。(2020/7/3)

経済活動と言語の関わり

物的環境(B)の内的秩序の発展は経済活動の拡大に大きく貢献した。

物資源と多くの人の工夫によって作られた加工物は多様な価値を生み出した。それに伴い、物の価値を表す言語も多様化と複雑化を果たした。人の過ごす環境に占める人工物が増えるに従い、それらを指し示す言語の体系が発展したのだ。

言語は単に物事を表現するためだけではなく、争いを回避するために物をやり取りする方法も含め、人の営みと呼ばれる事象の全てをカバーする主要な認知要素となり、それは人同士で共有されることで機能した。

「人同士が争わずに豊かな関係を得られるようにコントロールする合図としての言語」を繰り返し模索して、その結果として学問や法律、国家や思想を生み出した。

これらの全てが言語に基づく認知の体系を形成する要素となる。(2020/6/24)

物を巡る争いを回避する手段としての経済

「物を巡る人同士の争いを調整する手段としての経済」という視点を考えてみよう。

誰もが手元に所有する物の量と質は異なっている。生まれながらに異なる場所や立場に存在することになるので当然だ。

人はこうした当然に存在する不均等の状態を自らの身体と手元の物を用いて補いながら周囲の人と関わって生きている。(2022/6/19)

物の役割

人は物を様々な方法で利用して、他者を管理したり他者との関係を調整しようとしてきた。

人の集団内の関係を調整する「物」の役割について。

力の強さが不均等であっても協調を可能にする「物の価値の捉え方を共有する約束」と「物の価値に関わる労力(人手)の調整作用」が、物の役割にとって重要な働きをしている。

人は手元にある文明の結晶である生産物を用いて何を為そうとしているのか?

その物は物的環境(B)の内的秩序に大量に埋め込まれたもの。それを用いて外的環境に働きかけることを際限なく続け、内的秩序に招き入れる試みを続けている。(2022/6/19)

自然環境(A)の影響に対して物的環境(B)が果たす役割

自然環境において他の動植物を捉え摂取することから人の営みは始まった。

次に安全に暮らすために、自然環境の影響を受けながらもそれらの自然物に手を加えて、住居を含めた人の暮らす街という物的環境(B)の内的秩序ができる。これは風雨や自然の脅威との戦いに勝つプロセスだ。これらの営みは絶えることのない自然環境とのぶつかり合いだ。(2020/6/18)

物的環境(B)と文字

文字を書いたり言語で記録するという行為は物的環境(B)に作用する。

「印刷物」と「文字情報を認識すること」はどちらも文字に関する概念でありながら7つの環境層においては異なる区分として捉えられる。前者は物的環境(B)の内的秩序に、後者は人的環境(F)の外的環境に区分される。

つまり、物的環境(B)における文字情報は物に文字をラベリングした物的状態のみを示しているということだ。それを見て(人的環境(F)の外的環境を通じて)どう受け取るかは個人の心的環境(G)によって変わる。(2022/6/15)

言語と文字の働き

文字という線の組み合わせで作られた視覚情報が、言語を意味し、他者と事象を共有しながら生きるための意味を持つ。

生きるための意味とは、言語を用いて自己と他者の間に境界を確定させることにより、自己を脅かさない約束を両者が内面化することだ。言語は争いによる死活問題の解決に大きな役割を果たすのだ。

言語を使えば物を巡り、人を巡り、世界の事象を巡り他者とやりとりできる。

「これは~である」という意味を、縦の帰りの流れ(↓)で物的環境(B)の文字(石板や書籍)として痕跡を残した者が現れ、その痕跡を元にした縦の行きの流れ(↑)によって人々が認識を共有して結びつく。

それが情報として機能するかはともかく、刻まれた文字は人が死んでも残り続ける。それは、文字が物質の状態として残されるからである。人工的な構造物や機械が残るのと同じだ。

その言語から意味内容を受け取る人がいる限り、人工的な構造物や機械を使ってその機能を利用しようとする人がいる限り、言語も人工物も世代を通じて引き継がれる。(2022/6/30)

物的環境(B)から生物的環境(C)へ

自然環境には豊かな物資源が存在しており、それを利用したり作り替えたりすることで家を作り、その中で安全に暮らすことを覚えた。

これが物的環境(B)の内的秩序の始まりである。人が手を加えて利用できる物資源によって構成された環境要素を物的環境(B)の内的秩序と呼ぶ。

住居、食料、服、道路、街、工場などを作り、人が過ごしやすいように物的環境(B)の内的秩序は発展した。その物的環境(B)に支えられて、人同士の協力により成り立つ環境要素である生物的環境(C)の内的秩序も発展した。(2020/6/18)

物に人が取り込まれること

人が地球のエネルギー資源を使い果たしてしまうことを説明する根拠にもなるか。

物の性質を取り出して肉体的秩序に組み入れたことで手足の延長として意識されるからだ。物から取り出す特性を自分のものとして消費しているから。

エネルギー問題が無くならない理由として既に議論に上っている。(2022/6/19)

集団の秩序の形成過程

集団の秩序の形成過程について。

これを明らかにする鍵は、個人が離れた対象に働きかける行動の様式の形成過程にある。人は行動に際して、道具や言語を駆使するのと同じように他者を使う。

他者に期待できる性質や機能も個人の内的秩序に組み込まれているからだ。そして物や人に期待できる性質や機能は複数人で共有できる。

これが集団の秩序形成の基礎だ。

そして人の性質に対する期待も共有できる。例えば大きな影響力を持った権力者や芸能人に対する期待など。このように、物や人の働きを介した行動の体系は複数人で共有が可能となる。こうして生まれるのが集団の秩序だ。(2022/8/2)

人の役割と物的環境(B)の多重構造

概要図上の物的環境(B)の内的秩序から外的環境へ向けた⇨8が人の文明の営みそのものであることに気づいた。

区分⇨8は、外的環境にある「個人の行動に直接関わらない物質」へ働きかけることを意味するからだ。

⇨8の流れの元になる物的環境(B)の内的秩序は、食料や物資源を用いた生産物、人的資源を駆使した人の文明的な営みを支える基礎的な要素だ。

この物的環境(B)の内的秩序のスケールは個人により異なる。それによって外的環境も変わる。

例えば組織や集団の代表者、指導者は物的環境の内的秩序のスケールが大きい。これに対して一般市民の企業間の競争などにおける役割は部分的なものとなる。

このように、様々な関係性における個人の役割によって内的秩序は多重構造になっている。(2022/9/21)

関連する項目

⇨8に関連のある42区分を以下に示す。

・(9) 物的な資産と言語による無形資産の生産と分配

・⇦7 物質的条件による制限

⇨8に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・物的環境(B)

・横の帰りの流れ(→)

・内的秩序

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論

.jpg)