目次

区分⇦7の定義・関連する学問分野

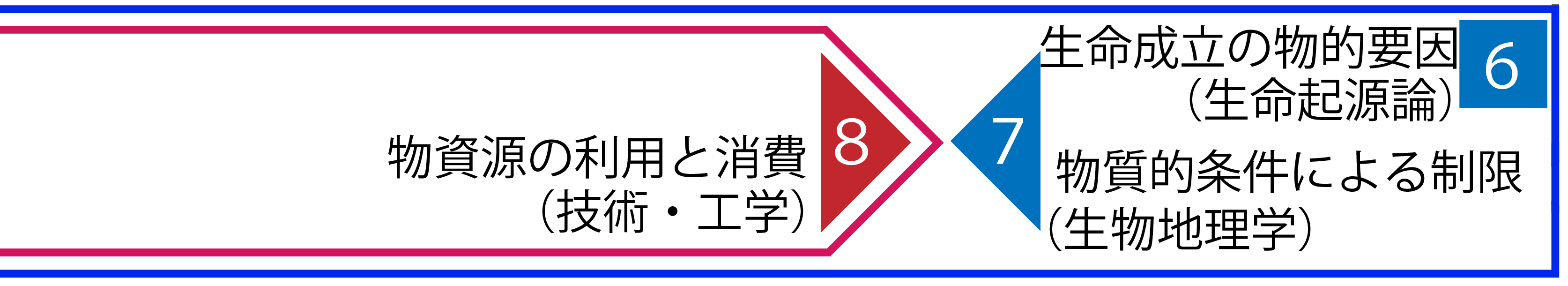

物的環境(B)の外的環境から内的秩序への流れの区分である⇦7は、生息環境の物質的な条件が生物の生態や人の生活に直接の影響や制限・強制・支配を及ぼす過程を意味する。

[wikiより「生物地理学」とは地球上の生物の分布や生態系について、地理空間や地質年代との関係を研究する自然科学の一部門である](2022/11/26)

区分⇦7の影響力

生物が生態系の変動を起こす程の環境条件の変動や気候変動によって生存を脅かされるような物質的影響について研究する学問部分がこの⇦7の区分に該当する。

ほぼ裸で生息する野生生物にとってはこの影響力に対して身を守るには身体機能だけが頼りなので、彼らにとっての物的環境(B)はこの外的環境の要素が全てだ。内的秩序と呼べるような物資源の利用を野生生物は行えないからだ。

物的環境(B)の内的秩序とはあくまでも一定の範囲に生息する人が利用する物質的条件に関する特別な区分と言える。

但し、厳密には野生生物も周囲の物質的条件を利用して生きている以上は物的環境の内的秩序を形成していると言える。(2022/11/22)

人の存続に関わる物的条件としての区分⇦7

地球の自然環境が整ったので人類が発生したという説明だけでは大雑把すぎるのでもう少し述べる。

人が存続するにはその身体を維持するのに十分な資源が存在することが必要である。人は自分で栄養素を作り出すことができないので動植物から栄養を奪って自らの肉体を作り上げるのだ。

人が生存を維持し、子孫を残し生物種としての存続を可能とするのに十分な量の資源を供給する生態系が確立して、安定に至ることが人類史における生物的環境(C)の起点となる。

この物的環境(B)の外的環境は、元来は横の行きの流れとして生物的環境(C)に影響を与える基礎要因として存在していた。

そして、生態系に存在する生物という食資源の量に見合った人口しか維持できないのは当然の前提であった。これが農耕文明の発展により生物的環境(C)に影響が及び、人口増加の要因となった。

これは「帰り」の流れ、つまり人の営みが物的環境の内的秩序に及ぼした影響の結果である。(2020/7/21)

物的環境(B)の横の行きの流れ(←)は気温変化とか風雨や気象災害などの大きな気象条件を意味する区分でもある。(2022/7/10)

区分⇦7と物資源

自然物は元来無料であるが、その物を複数の人が欲しがった場合は力比べになる。力の強い個体がその物を奪い取り保持する。こうして物の価値は決まる。

人がどの程度その物を欲しがるかを決める要因は感情や欲求などという目に見えないものではない。

物は質量と特性を持っており、価値ある物の量は、その量に見合った多くの人の力を集める。このように物の価値はそれを欲する人の数、人の欲の量によって定められる。

この意味で物は人にとっては無料だが、人の集団内においては個人を動かす力の強さの基準になる物として取引の対象となる。

そして人は生まれながらに物に囲まれており、それらの性質と結びついた生活を送っている。

この物資源は物的環境(B)の外的環境から内的秩序へ取り入れた物だ。(2022/6/19)

関連する項目

⇦7 物質的条件による制限に関連のある42区分を以下に示す。

・⇨8 物資源の利用と消費

・[6] 生命成立の物的要因

⇦7 物質的条件による制限に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・物的環境(B)

・横の行きの流れ(←)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論