目次

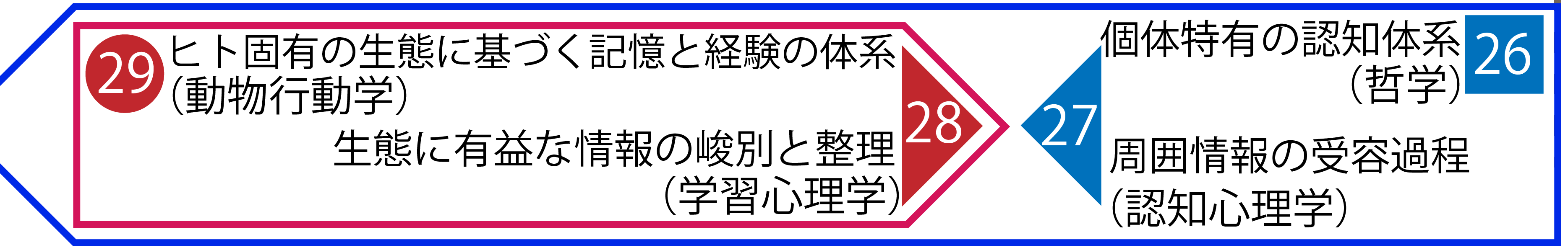

- 区分⇨28の概要

- 区分⇨28の定義・関連する学問分野

- 区分⇨28と自然を表す言語

- 人の生態を生み出す要因としての自然環境

- 区分⇨28の生存可能性に関わる働き

- 人の生態を基礎とした営みの発展

- 行動発現における区分⇨28の役割

- 覚醒時に特有の意識と環境認知の働きと言語の関係

- 行動における心的作用を司る環境層の区分(G)と(F)

- 関連する項目

区分⇨28の概要

区分⇦27から受け取る外的環境の情報から生存や繁殖につながる有益なものを選り分け取り出す働きかけ(認知上の作用)がこの区分⇨28だ。

これも心理学で重要な研究テーマになっていると思われる。生物的な本能の働きで生存可能性を高め、繁殖を促すためには感覚器と運動器官を駆使して有益な情報を得なければならない。そのための心理的な仕組みが無意識に備わっていると考えられる。はじめに見たものを親だと思うようになる動物の習性も無意識な本能として備わっているものだろう。(2022/11/22)

区分⇨28の定義・関連する学問分野

人的環境(F)の内的秩序から外的環境に向けた流れの区分⇨28は、受け取る情報から生存や繁殖に有益なものを選り分け取り出す脳の働きを示す。

[wikiより「学習心理学」は、学習、すなわちヒトを含む動物が経験を通して行動を変容させていく過程を研究する心理学の一領域である](2022/11/27)

区分⇨28と自然を表す言語

心的環境(G)の働きの精度を高めて集団の力を得た人は、更に環境への働きかけを強めた。それは強い力を持った神の化身を祀る様々な宗教(自然=神という考え)に象徴されている厳しい自然への働きかけだ。

心的環境(G)で認知された仲間以外の大いなる存在を認知すること、これが人的環境(F)の外的環境の認知の始まりだ。最初は仲間同士がつながるための機能に過ぎなかった認知能力が、それ以外のものに範囲を広げたのだ。

この縦の帰りの流れ(↓)における心的環境〜人的環境の繋がりを考えると自然現象を擬人化したものとして神が生まれた背景が理解できそうだ。

これにより人以外のものを指し示す言語の発生を促した。こうして神の化身の大いなる存在である自然を言語により表現できるようになる。

これは認知による自然環境への働きかけであり、認知能力の変化とも言える。これにより自然環境に影響を及ぼす知恵が生まれた。(2020/8/5)

人の生態を生み出す要因としての自然環境

人の力を超える強い力を生み出す価値ある物を操り管理する方法。

巨大で強く恐ろしい自然の力に向き合い生き延びるための方法。

この2つの方法を基準として人の規律は形成された。このことから、人の有り様は物や自然物を中心として生まれたものと言える。

人の行動の様式は文化の違いとして現れる。文化人類学で研究される人の営みの現れ方に関する視点だ。(2022/8/3)

区分⇨28の生存可能性に関わる働き

行動によって環境に働きかける力を最大限に発揮することで生存可能性は高まる。

この例として、食料となる獲物を捕らえたり、敵から逃れる場合について述べる。

人以外の生物においても見られる基本的な生存戦略として他の個体と協力すること、つまり集団で行動の方向性を一つにすることは大きな力を得る代表的な方法だ。

言葉を知らない状態でも同生物種の他個体を認識できれば可能となる、動きを同期させることによる生存方法だ。

これはどの生物にも固有の生態として身についているものだ。この働きに該当する作用の区分が⇨28になる。(2020/8/5)

人の生態を基礎とした営みの発展

言語が発達していない時代の人類にとって、人的環境(F)の内的秩序(人の生態に基づいた集団内で形成される秩序)の働きは個人同士で送る合図を認識する程度で十分であった。

それが次第に多くの人や巨大な物や軍事力さえも動かす合図(言語に基づく認知の体系)へと緻密に積み上げられてきた。

言語に基づく認知の体系は多くの人と物によって編み上げられた社会構造とともに築かれた。(2020/7/3)

行動発現における区分⇨28の役割

認識上の世界の事象の全てを意味するのが人的環境(F)の外的環境という区分だ。

帰りの流れでこの区分との関わりを介して行動が発現することから、縦の行きの流れ(↑)における認識の内容と、縦の帰りの流れ(↓)における行動の対象へ働きかける際の認識の内容が密接に関わっていることが分かる。

このように、↑と↓の認識の差異を小さくする方向に行動の内容を修正しながら目的を達成する働きがあると思われる。そして、↓における認識に関わるのが区分⇨28である。

生存・繁殖を目的とした行動パターンが人的環境(F)の内的秩序として区分されたが、これは生存・繁殖以外を目的とした行動パターンへと派生する。

それは文明や文化を生み出す元となった人の多様な欲や創造力として現れた。(2022/7/11)

覚醒時に特有の意識と環境認知の働きと言語の関係

言語には境界の調整を完了させ境界を確定させる作用がある。

正しくは言語そのものの作用ではなく、生物的な感覚の体系が身体内で統合されて意識となる過程で言語や概念の素のようなもの(意識の区分)が生まれる。

ここで「意識」という身体の覚醒時に特有の概念が出てきた。周囲の事象を捉えて「これは~だ」とか色々考える前提となるものだ。

ただし、個人の内的秩序と外的環境を分けて境界を確定させる作用と言語の機能は異なる。

前者は言語を介さずに起こる生理的な現象であり、言語は発生した境界を記述するために派生した手段の一つに過ぎない。(2022/6/15)

言語は人的環境(F)の内的秩序で他者との関係において初めて現出する神経系の状態の一つと言える。(2022/7/7)

行動における心的作用を司る環境層の区分(G)と(F)

心的環境(G)の自己と世界の境界と、人的環境(F)の行動パターン(離れた目的に対して身体を動かして働きかけ目的を達成するための一連の身体コントロールに関する記憶)が人の営みを説明するための最重要の働きをする。(2022/7/15)

原始時代の人類は脳の機能を働かせて、過去に仲間が道でライオンに襲われたことを思い出し、危ないと思われる道を避けて通ることで生存可能性を高めた。

また、実際に自分が見たり体験したわけでは無いが、自身が属する集団のリーダーが危ないから通るなと言っていた道を避けることで生存可能性を高めた。(2020/7/24)

関連する項目

⇨28に関連のある42区分を以下に示す。

・(29)ヒト固有の生態に基づく記憶と経験の体系

・⇦27 周囲の情報の受容過程

⇨28に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・人的環境(F)

・横の帰りの流れ(→)

・内的秩序

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論