目次

区分⇦27の定義

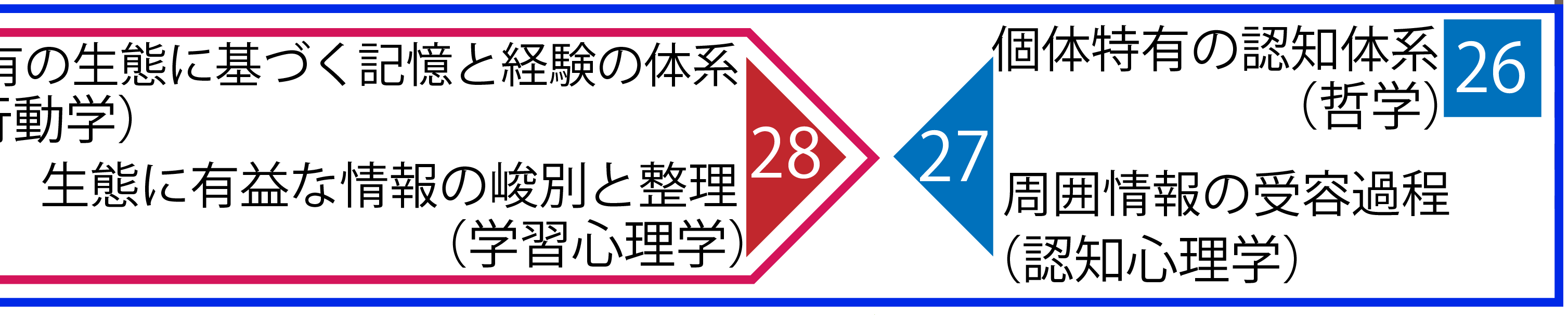

人的環境(F)の横の行きの流れ(←)は周囲環境の認知過程を意味する区分だ。

自然環境(A)〜人的環境(F)の縦の行きの流れ(↑)において、各層の境界の状態を五感で受け取ることを通じて人的環境(F)の外的環境は形成される。

但し、縦の行きの流れを通した各環境層の境界の影響を受けて、五感で受け取った感覚だけが人的環境の外的環境ではない。

ヒトという同じ生物種の集団において、その個体の認知する感覚情報は集団内で共有可能なものが多い。この共有可能な感覚情報の集合である言語に基づく認知の体系もこの区分に含まれる。(2020/7/3)

区分⇦27に関連する学問分野

[wikiより「認知心理学」は、情報処理の観点から生体の認知活動を研究する学問である]

人的環境の外的環境から内的秩序への流れの区分⇦27は、人が環境の情報を受け取り反応する過程を繰り返すことを通じて有益な情報を峻別するためのインプットの過程であると言える。(2022/11/27)

区分⇦27の働きの詳細

人的環境(F)の外的環境は、その内的秩序に関わる事象が脳で受け取られたそのままを示す区分である。

感覚器を通じて人的環境(F)の外的環境で受け取る事象のうち、「行動パターンを形成しない方の何か」というよく分からないものも含めた区分だ。

この「何か」は無意識下で受け取られ、関心を覚えない事象とも言えるか。

同一種の生物である人に対する関心は人的環境の境界の内側に現れる。

それ以外の自分に関わりのない事象が「無関心なもの」であるという認識が形成されるためには、関心があるかないかを判断するために一度全てを受容する必要がある。生まれたばかりの赤ん坊がする行動がそれだ。

人的環境(F)の外的環境はそうした基礎的な生態に紐づいた脳の働きの区分にあたるのだろう。(2022/8/10)

認知のクッションとしての区分⇦27

人的環境(F)の外的環境に包まれて心的環境(G)は守られている。

世界がとんでもないことになっているように思えてもすぐには心が破綻しないのはこうした階層に包まれて守られているからだと思う。(2020/7/7)

認知した世界の像がどの程度生命の危険を脅かすかという心理的な影響を示すのがこの区分⇦27になる。

詳細に述べると、受け取れる可能性のある情報について述べたのが[26]で実際に受け取る過程がこの区分⇦27になる。情報を受け取り反応して結果を受け取るプロセスを繰り返すことにより有益な情報に敏感になる。

この区分⇦27にはそうした外界の情報の受け取り方に関する心理学の研究分野が該当する。(2022/11/22)

区分⇦27と言語の理解

自然物と人工物の混在した世界の中にある固有の人生で、複雑な感覚の集合である体験を個々に内面化している。

そして、固有の体験の複雑性とは似ても似つかぬ音声の様態である言語もまた同じ世界に存在する。

それが異質なものであることを承知の上で、事物や事象による体験の複雑さと言語の単純さを結びつける体験を通じて、言語の意味を内面化する。

この内面化の過程には必ず他者への共感が含まれる。言語が何を意味しているかを覚える過程には、必ずその言語の意味内容を教える相手への共感がある。それが言語体験だ。

この「共感」という語は意識に表面化されるものに限らず、基礎的な社会性に基づく他者を含めた世界への共感を意味する。これを「理解」と言い換えることができる。(2022/7/1)

言語の働き

文字の意味内容を受け取るには、覚醒した状態でその内容を解釈する過程が必要になる。

文字は視界に入る視覚情報だけでは単なる線形の像に過ぎない。他者と意味を共有する約束を内面化したものを脳内で参照する過程を経て、その言語は事象と関連づけられた延長物、繋がったものとなるのだ。

個人だけが言語を事物に結び付けたとしても、他者と意味内容を共有する約束が存在しなければその言語が何を意味するのか誰にも通じないことになってしまう。

他者との関わりの中で得られた約束である言語の果たす役割は、単なる物質以上に大きい。言語を使用して、物事を捉え、理解すること自体が他者との関わりなのだ。(2022/7/1)

人的環境(F)の境界のあり方

身体内部に外と内の境界を見つけることで人的環境(F)の外的環境は定義できる。多分繁殖に関わる構造がヒントになるだろう。

外的環境の刺激と身体内の状態の兼ね合いによって行動が決まる。肉体環境(E)に関連する境界(運動器官や感覚器官から伝わる情報と内臓器から伝わる情報の区分)も存在するであろう脳内では複雑な処理が神経系によって行われる。

その内容を明かす鍵となるのが人的環境(F)の境界だろう。(2022/7/11)

集団の意志とは何か

私たちを一生捉え続ける集団の意志とはどのように形成されるのか。

その答えのヒントになるのは、人の生が物と自然物に紐づけられた既存の秩序である。しかし、土地と物と言語が結びついて受け継がれ私たちを縛り付けているなんて掴みどころもないし、落とし所もない話だ。

4つの流れ理論について、最初から逃げを打ってぼやけたお花畑みたいな話にすると割り切るしかないのか。

ただ「読んで安らぎたい」という目的のためであれば以下のような解釈で良いかもしれない。

逃げ場のない物や自然物の巨大な力に囚われ、それを管理するために設けられた集団の秩序の中にあっても、「私たちはただシンプルな4つの流れの中にあるのだ」という構図を知ることによる安らかな諦めを提供する理論。

宗教みたいなものだ。苦悩に満ちたこの世の営みを4つの流れでぶった斬ってみたら安らいだ、的な。これはそういう考え方の一つなのだ。

以上、集団の意志の中に個が埋没する人間像について述べられている。冷徹な思想であるが、4つの流れ理論の本質はそういうことだ。

「私たちはただシンプルな4つの流れの中にあるのだという安らかな諦めを提供する」との記述や「集団の秩序」という語が出てくる。

これが人を表す核心の概念だろう。よって、この文はまさに本論の統括的な内容になっている。

集団の秩序の形成の仕組みについても記述がある。大事なのはこの集団と個人の関係性を概要図で示すことだ。(2022/8/2)

関連する項目

⇦27に関連のある42区分を以下に示す。

・⇨28 生態に有益な情報の峻別と整理

・[26] 個人特有の認知体系

⇦27に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・人的環境(F)

・横の行きの流れ(←)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論