目次

環境層の区分 人的環境(F)の定義

人的環境(F)は人間の認知のパターンを意味する区分だ。

それは五感によって周囲から得た感覚情報のうち、行動の成立のために必要なものを選り分けて整理する経路の一つである。この経路のうち、共通の人体の仕組みを持っていることを基盤として他の個体と共有可能なもの、生態に関わる共通の行動パターンであったり、視覚や聴覚などにより共通に認知されるものを人的環境(F)と呼ぶ。

ここで大事なのは、人同士が共有するツールの存在によって人的環境は影響を受ける点だ。ツールは原始時代における発声と身振り手振りの合図から口頭言語を経て、文字、書物、パソコン、インターネットに至るまで進化を続けて複雑で巨大になった。こうした文字情報を伝える媒体の進化と共に学問や思想の内容も高度に発達した。

もう一つ大事なのは人的環境(F)は個人が生きているという実感を覚える区分、つまり心的作用の中心である心的環境(G)と区別される点だ。心的環境(G)は個人にとっての自己に関わる環境層である。この両区分は関連するが全く別と言って良いほどきれいに分かれている。(2020/7/23)

人的環境(F)の定義の補足

人的環境(F)に該当する学問分野は主に心理学や哲学になるだろう。これを人的環境と呼ぶ理由が分かりづらいが、この「人」が指すものが生物種としてのヒトであると捉えれば理解できるはず。ヒトが環境下で生き延びるために身体をどのようにコントロールするかについての認知区分が人的環境だ。

内臓の一つである脳の働きが、どのように身体を動かす要因となっているかを明かす研究分野である生理心理学の見方もこの区分に関連する。(2022/11/21)

人は認知の過程で受け取る外の情報と内面の情報を区分できることから、人的環境が心理構造の内側に境界を持つという視点は妥当だろう。よって人的環境の⇩38も身体を動かす直前の心理作用と考えられる。(2022/8/10)

人的環境(F)と生物的環境(C)の関わり

人的環境(F)と生物的環境(C)は深い関係がある。

人的環境(F)の内的秩序は生物的環境(C)の内的秩序と外的環境の関係が感覚器を通して(⇦27を経由して)内面化され、築かれた認知の有り様と言える。

現象として家族も仲間も敵も他生物も入り乱れて存在している環境の状態を示すのが生物的環境(C)だ。その複雑で膨大な情報を認知して内面化するため、シンプルに整理されたのが人的環境(F)の内的秩序と外的環境である。

人的環境(F)では個人にとって関わりの深い人々が自己を中心に体系立てられ内的秩序を築いている。それ以外の人や物や現象は内的秩序の人間関係とは区分され、外的環境として認知される。

外的環境は関わりが小さいので内的秩序に比べると大雑把な形で内面化される。物や道具は利用可能な機能のみだったり、通勤や通学に使う道の順路だけだったり、限定的な世界の捉え方がなされる。

ここまでの説明を踏まえると、人・物・言語のどれについても実際の事象と、個人の脳によって受容される内容が別の環境層の区分として捉えられていることが分かる。

(考察の初期はこれらの要素を一緒に考えていたフシがあるが、語を使い分けていなかっただけで考え方の本筋は問題ない。分けずに一語で記述してしまった所を訂正すれば良い。後は分けずに考えたせいでボヤけた記述になった箇所の輪郭をはっきりさせるだけで済んだ)

特に人的環境の外的環境に「言語」(個人が音声と事物を関連づけて認知する働きの延長としての文字・記号・象形物)が含まれる点が大事だ。更に周囲の事象・道具・人・社会システムについて、個人が認知しているその特徴・機能・利用方法などに関する知識も含まれる。

これに対して人的環境の内的秩序は個人に関わりの深い人達の系、集団の秩序だ。その中には個人に直接関わりがない他者、片思いの相手や有名人、架空の人なども含まれる。(2022/11/15)

人的環境(F)の内外の区分形成

覚醒時になされる行動は認知の枠組みに基づいている。その枠組みはどのように形成されるか?人は教育や経験を通した発達過程で内的秩序と外的環境の区分を身につける。

例えば天気などの自然現象、産業などの経済活動についてはどうか。

不確定で制御不能なものは外の現象であるが、経験や文明の仕組みによって人の慣習の内側に取り込むことで制御可能になったものもある。

不明であった人間の性質や物質や自然現象は解明されるに従い制御できるようになってきた。これは集合知の恩恵である。知識を共有して「これは私たちについての知性である」との認識の枠組みが形成されると、行動はその知性を生かすものとして現出する。(2022/6/10)

人的環境(F)の内的秩序

同種族あるいは近親者を味方として集団を組織して他生物を捕らえる仕組みは、集団内の結びつきが強固になるに従い、より多くの他生物を安定的に捕え摂取することを可能にする。(2020/6/24)

人的環境(F)の外的環境

地球に発生したばかりの頃、言葉を持たなかった人にとって非言語的な情報だけで構成された複雑な自然環境の中から少しずつ、言語によって人的環境(F)の外的環境を整備して来た。その言語で描かれた世界は人による観察と認知に基づいており、象徴的な存在があったり、特定の道筋があったり、現実の街と同じように見える。

その言語と文字情報に基づく認知の体系で構成された世界、つまり人的環境(F)の外的環境内を自由に歩き回れるのが人の思考だ。人が実際に行動する場合、その個人にとっての現実の状況と、脳内の人的環境の外的環境を照らし合わせ、一致度が高かったり成功しそうだと判断できたときに実行される。(2020/6/18)

人的環境(F)の働きと言語の発生

人の集団が何度も同じ場所を歩き通過することで道ができる。それを集団を構成する各個人がそれぞれ認知することで「道」という言語を生み出す素が生まれる。

これが集団間で共有される認知を司る人的環境(F)の働きである。そして集団を構成する個人の行動の道筋を示す合図や象徴である言語が生まれる。

この例から分かるように人の集団が自然物に働きかけて発生した概念が言語を生み出したことから、人的環境(F)は自然環境(A)〜物的環境(B)の影響下にあると言える。両者は深い関係にあるのだ。(2020/7/7)

人的環境(F)の働きと現実の問題

現代のコロナ危機は人的環境(F)の危機であると説明できる。

自然環境の長い安定の上に構築された人的環境と物的環境により、人を含む生物的環境は支えられている。安定の中で生まれた知識はそれを信じて行動する人がいることで、初めて意義と機能を発揮する。

この知識が機能不全を起こし運用に耐えない状況となったとしても、今までかなりの部分の判断をその知識に頼って生きることを覚えてしまった現代人は信じられないなりにも何とか運用するしかない状況だ。

これは心的環境(G)と人的環境(F)の関係で説明できる。個人の判断は人的環境の内的秩序に基づき行われる。いわば集合知を借りて個人的判断をするのだ。その集合知は現代の情報革命によって膨大な規模となっている。

その人的環境を形成する要素である知識(言語に基づく認知の体系)のどの部分が機能不全を起こしているのか?これはその全面ではなく一部が損害を受けている。

人的環境を細分化してみよう。学問、科学、言語、習慣、宗教、文化、法律、思想などの言語に基づく認知の体系が挙げられる。

環境要因の影響を仕方ないと受け入れる過程が縦の行きの流れ(↑)だ。それに対してこうしたいという意思を発する過程が縦の帰りの流れ(↓)であり、二つの流れはせめぎ合っている。

↑で実情に即した人的環境の内的秩序が築かれ、そこから生じた要望が適切な行動として↓で現れることで正しく思い通りに環境に影響を与えることができる。

力による統治の正当性を担保するのが人的環境の内的秩序の働きの一つであるが、それが何らかの理由により不当な力による統治になった場合はその人的環境の内的秩序は実情に沿わない無駄の多いものとなる。

物資源をどのように切り分け分配するかを示すことも人的環境の機能の一つだ。富の分配をする経済的な動機の多くは人的環境から生じる。富の経済的価値を適切に反映した文字情報とそれによって支えられた人的環境により適切な分配が実現する。(2020/6/24)

関連する項目

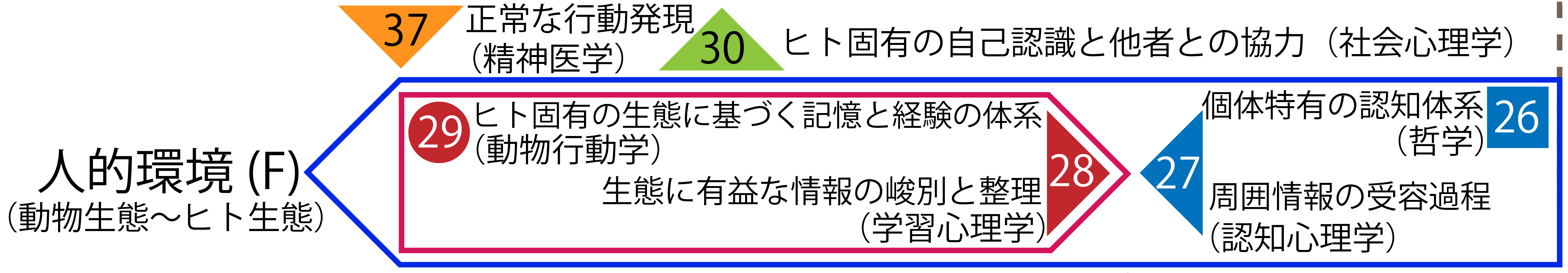

人的環境(F)に該当するA図の区分を以下に示す。

・[26] 個人特有の認知体系

・⇦27 周囲の情報の受容過程

・⇨28 生態に有益な情報の峻別と整理

・(29)ヒト固有の生態に基づく記憶と経験の体系

・⇧30 固有の自己認識と他者との協力

・⇩37 正常な行動発現

他の環境層の区分を以下に示す。

・自然環境(A)

・物的環境(B)

・生物的環境(C)

・情報的環境(D)

・肉体環境(E)

・心的環境(G)