目次

環境層の区分 心的環境(G)の定義

心的環境(G)が意味するのは個人の意思、希望、願望、欲望、エネルギー、抑圧された意志、学力、思想のように個体から発生する心理的作用の総体である。

これは人的環境(F)と区別がしづらいが、個人が認知する心理過程のうち直接的に行動の根拠として働く区分を心的環境(G)である。それ以外の周辺要素が人的環境(F)に区分される。(2020/6/26)

心的環境(G)に関連する学問

心的環境(G)に当てはまる学問領域は「社会心理学」である。本論全体のテーマにも深い関わりのある「レヴィンの法則」を生み出した心理学者のクルト・レヴィンもこの領域の研究者だ。

人らしい特徴に着目した学問分野であるが、関連する分野は哲学や思想にまで広がる。非常に広い掴みどころがないものと言えるが、少なくとも人同士の問題で自己と他者の間に起こる現象を対象とした分野である点は共通する。そしてこの有り様は個人ごとに異なるものだ。(2022/11/21)

心的環境のはたらき

言葉を知らない原始的な状態でも当然ながら生態的な行動は発生する。その行動を成立させるのは自己を認知する心的な働きだけではなく、視覚・聴覚・触覚などの感覚器官を通した無意識の身体制御だ。

行動につながる要因が最初に発生する環境層は心的環境(G)である。

その元となるのは無意識下に存在する縦の行きの流れ(↑)から縦の帰りの流れ(↓)へ折り返す環境層の連なりである。これは多くの示唆を与える。

環境刺激に対する生物的な反射の観点で、今では意図せず気候変動にも影響を与える力を振るう人類の特徴の最たるものが心の働きであることがこの観点からも言えるからだ。

概要図上でも示されている通り、縦の帰りの流れからの行動発生において人的環境(F)の要素である言語より先に心的環境(G)が強い影響力を持つことがポイントだ。心の働きは人だけのものではなく、他の動物にも母親の子に対する感情と子の親に対する感情が観測されたことからも裏付けられる。集団行動を成立させるためには偶然の要素だけに頼らない、同種の個体や近しいものに共感する働きが重要なのだろう。それが心的環境(G)の働きだ。

目線や仕草を同期させたり、行動を共にしたり、触れ合うことで他の個体を仲間だと認識し、それを自分の一部だと感じ思いやるようになる。こうした心的環境(G)を背景に発現する行動は効率的に生存可能性を高める。この現象は親子の結びつきの強さに顕著に現れる。これを始めとした心の力、思いの力により結びつきを強め、集団の力を更に高めることを可能とした。(2020/8/5)

心的環境(G)と人の集団の秩序

人の社会秩序、集団的な行動をどのように定義づけるかも重要なポイント。人の個体は常に内的秩序に従って行動しており、それは個体の周囲を内的秩序の範囲と外的環境で分けて捉えることで成立する。

これは個人を単位として成立する現象である。しかし個人の集まりである組織という一見秩序ある集団について言えば、そのものが単位として成立するほどの一体性は一時的、もしくは外見的なものに過ぎない。

集団の秩序を成立させるために個人がその一翼を担う単位として行動していることに変わりはないのだ。そのために個人の行動には集団性や社会のシステムを成立させる部品となる要素が含まれている。

その要素の仕組みを述べる。

人の個体と環境層の各要素の組み合わせは何らかの行動を導き出す誘因となる。下から自然・物・生物・情報・肉体・人・心。この各環境層の内的秩序の全てを統合したものが個人である。各層の内的秩序(⇨)はそれぞれ人の営みに深い関わりのあるものとして定義されている。

そして人の集団は同系統の遺伝子を持った生物の群れであるため、個体ごとの各環境層の内的秩序は似通ったものとなる。

肉体環境(E)で結実する身体は、個人差はあるがどれも人の遺伝子に基づき、生命分子の化学的性質による特定の組み合わせで成り立つ情報的環境(D)によって編み上げられたものである。情報的環境の内的秩序は様々な物質がもつ特性の違い、性質が人という組織を生かすために用いられるシステムを指している。

異なる物質が同空間に存在し、それぞれの性質が一つのシステムを生かすことに用いられる。その固有のエネルギーの流れの体系が存在するのが情報的環境である。情報的環境における内的秩序は生命分子の働きを、そして外的環境の情報は各物質の個有の性質や形状がもたらすエネルギーの流れが身体の各器官(五感など)に到達することで取り入れられる。

つまり、情報的環境を編み上げるパターンが遺伝子を共有する集団内の行動の共通性を生み出すのだ。

集団間で共有される外的環境内で個人が受け取る情報や行動内容は、人という生物種の能力の共通性によりほぼ同等の制限を受ける。結果的に似たような行動を別々の個体が起こし、それが集団的な行動となるのだ。

回りくどい説明になったが同じ物を見て(例えばトマト)一人でも数百人でも同様に赤い物だと認識できることが人の集団的秩序を生み出す原理であると言える。こうした人と物との関わりが集団の複雑な秩序を生み出す源泉となる。

この単純さがある一方で、人が積み重ねた歴史と文化の構造は余りに複雑である。

しかしながら、我々が見ているのはその結果であり表面のみである。そして現代に生存する人の寿命は概ね等しく、その生物的特性もその理解力も概ね一緒である。そのために歴史の積み重ねの結果である表面的な事物・事象を共通の視点、共通の感性で受け取ることで共有し、集団知により管理できるのだ。

その我々が受け取っている現在の要素を挙げると何があるだろうか。

現代文明を構成する要素を一つ一つ挙げてみよう。それが何であれ私たちは人である限り、それらの要素を認知して共有できる。個人ごとにそれらの要素を内的秩序として受け入れて境界を確定させることによって。(2022/6/19)

関連する項目

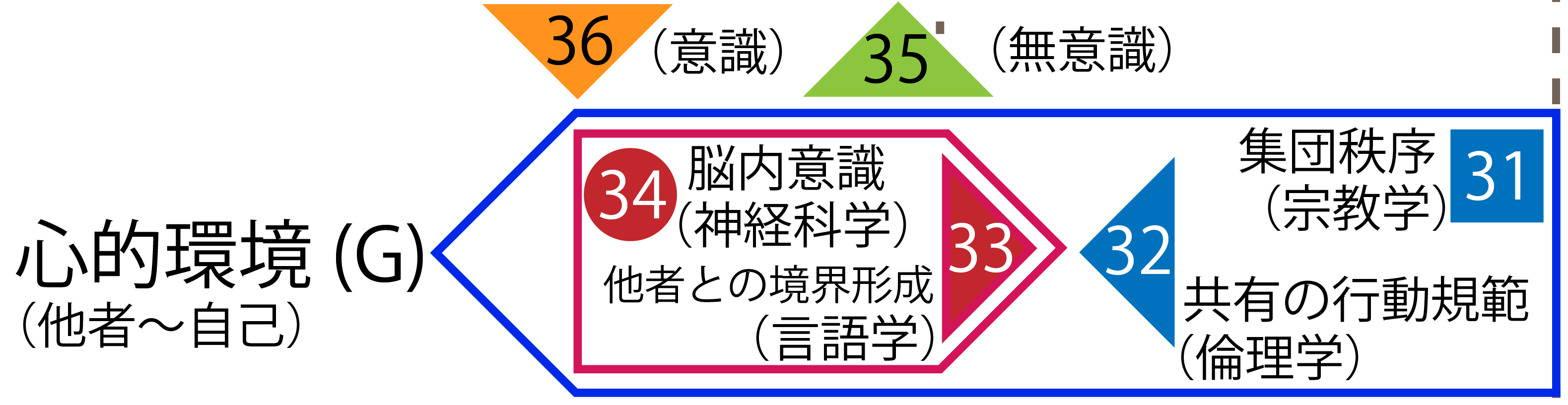

心的環境(G)に該当するA図の区分を以下に示す。

・[31] 集団の秩序

・⇦32 共有の行動規範

・⇨33 他者との境界形成

・(34) 脳内意識

・⇧35 無意識

・⇩36 意識

他の環境層の区分を以下に示す。

・自然環境(A)

・物的環境(B)

・生物的環境(C)

・情報的環境(D)

・肉体環境(E)

・人的環境(F)