目次

区分⇧35の定義・関連する学問分野

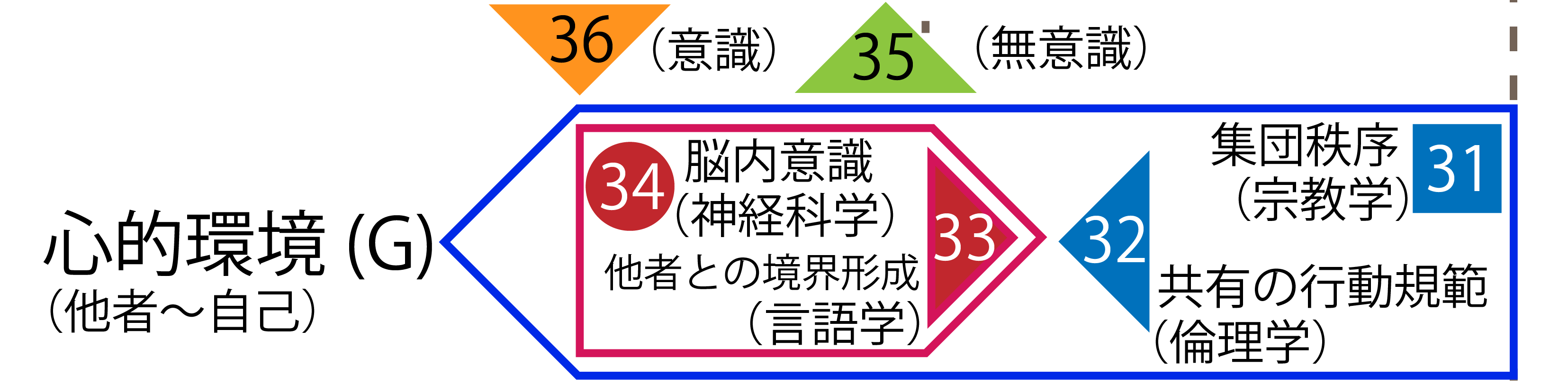

自己に関する意識の体系である心的環境(G)の内的秩序では無意識下で情報の整理が行われていると思われる。その現象を示すのがこの⇧35区分だ。

生理心理学や脳科学などが関連する学問分野になるだろう。

[wikiより「無意識」は、精神分析学を創始したジークムント・フロイトの発見に始まる心的過程のうち自我では把握できない(意識できない)領域を言う](2022/11/23)

思考過程における区分⇧35と⇩36の働き

睡眠時にも身体の働きが維持されているのと同様に、覚醒した状態で運動をしていなくても身体を維持する内臓器官の働きは続いている。

このような行動の待機状態、覚醒しながら縦の行きの流れ(↑)により自律的に外的環境の状況が受け取られ、心的環境(G)まで作用するのが無意識の働きである。

覚醒時には全く何もしない状態というのは余りない。その状態が続くと眠ってしまうからだ。覚醒した状態とは心的な作用も含めて、常に何らかの行動に向かう途中、あるいは準備段階と言える。

覚醒時の、情報が受け取られ続けている状況を示すのが縦の行きの流れ(↑)の心的環境(G)であり、行動に向かう準備段階の心的作用である。

そして、行動は時に無意識下でも起こるし、外的環境は常に自然に変わり続けている。そうした現在進行形の状況変化を無意識下で受け取り、意識によって”書き起こす”作用が縦の帰りの流れ(↓)の心的環境(G)と言えるのではないか。

こうして縦の帰りの流れ(↓)で書き起こされ、意識として現れた心的環境(G)が、そのまま縦の行きの流れ(↑)で行動に影響する連続的な心理作用が起こる。

思考過程はこのような無意識と意識の目まぐるしい連続的な作用によって現れるため一体の現象として捉える方が自然かも知れない。

それを本論では⇧35と⇩36の作用が働く対象としての(34)という構図で説明している。(2022/7/1)

行動の起こる理由と区分⇧35の関係

行動の起こる理由について。

無意識下でも縦の行きの流れ(↑)によって常に多くの影響が心的環境(G)に及んでいる。これを心的環境(G)の内的秩序である自己は受け取っているのだ。

無意識の影響は覚醒時にも現れる。

覚醒時には、行動に直接的に影響しない視覚などの感覚情報も含めて無意識下で受け取っていることから当然と言える。(2022/8/10)

無意識と意識の関係についての仮説

この無意識の区分⇧35は、縦の行きの流れ(↑)が心的環境(G)に至る過程で、各環境層の外的環境と内的秩序の境界が侵食される恐れのない状況(境界が意識されない状況)において発生する心的な状態を指す。

境界が意識される状況とは、その境界が不安定な時であり、その状況が意識(⇩36)として現れる。

ただし、この境界が侵食される恐れの程度は各環境層の状況によって相対的に決まるため、無意識と意識の境界もまた曖昧なものとなる。

上記の説は意識を無意識の派生の現象ではなく、無意識という安定した精神状態を設定して、意識は無意識から切り替わるものとして捉えている。どちらが正しいか決めるには考察が足りないが、本論では無意識から派生した心的な作用を意識であるという前提で述べている。(2022/11/27)

関連する項目

⇧35に関連のある42区分を以下に示す。

・⇩36 意識

・(34) 脳内意識

⇧35に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・縦の行きの流れ(↑)

・環境層

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論