目次

- 本論における環境という語について

- 身を委ねる範囲としての環境層

- 環境層という語の定義

- 環境層の概要

- 環境要素と層構造

- 生態学的システムモデルとの類似点

- 人の秩序と環境層

- 環境層の成立の仕組み

- 各層における環境要素の様態

- 環境層と環境要素の違い

- 環境層と行動発現の仕組み

- 関連する項目

本論における環境という語について

本論における「環境」の概念について。

環境という語は、ある主体の周囲の様子を指し示す。その主体は一般的には人の身体を指す。

しかし本論では個人の行動を研究対象とするため、環境の定義を「個人の行動に影響を及ぼす要因」の範囲まで広げて使用することにした。身体内の心的作用や文字情報も環境という括りに含め、それらが一連の関係を持つものとして考察した。

個人の「行動」を人の存在のあり方の中心的要素とする前提で本論は述べられている。

心的作用や文字情報も環境要因の一つに過ぎないものと捉える考え方は、受け入れ難い考え方と感じる人もいるだろう。哲学的なテーマとも言えよう。

しかし哲学も科学的視点と地続きだ。行動が何を意味するかを考えれば、環境の意味も自ずと導かれる。これは生物の本質を見る視点でもある。(2020/7/13)

本論は人の行動、営みの現れが人の本質であるとする前提で論じる。「環境」は物質か現象かを問わず個人の周囲に存在する要素とする。

人の本質を行動の現れ方に求めることは個人的な価値観も含むため、生きていること自体の価値を否定するものとしての異議もあると思う。

よって、端的に人の周囲に存在する行動の因子を指すものと理解していただきたい。(2021/10/18)

身を委ねる範囲としての環境層

7つの環境層の区分は、見方を変えれば身を委ねることが可能な範囲を示しているとも言えるか。

各層の内側に存在して、その層における秩序を内面化することが可能な範囲に人はその身を委ねて生きている。

自然環境(A)の境界が地上と宇宙の間にあることを思い出そう。環境層の区分はその中にあって自由に振る舞える程度と範囲を示しているのだ。(2022/8/10)

環境層という語の定義

環境層について概要を説明をする。

人の行動を取り巻く要素(環境要素)は非常に多様だ。

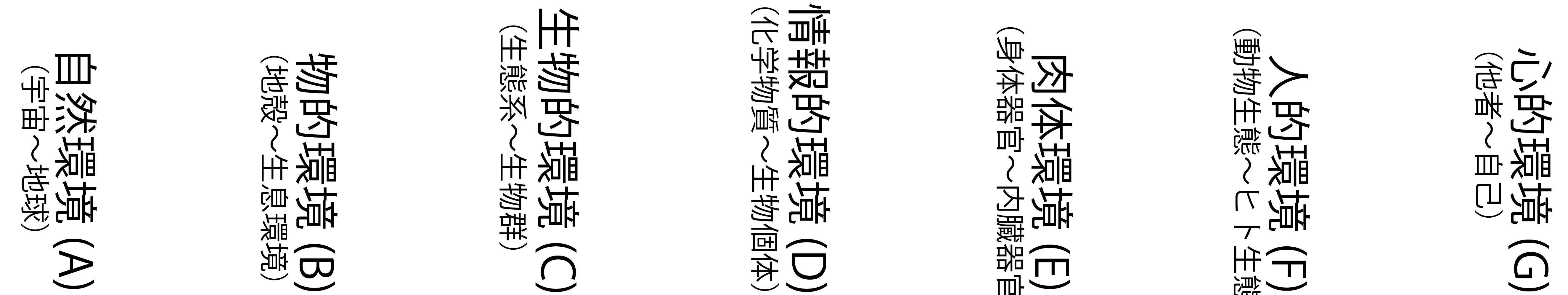

これらの要素は行動に与える影響の大きい順に大きく7つに分類することが可能だ。

それらの要素が重なり合って行動に影響を与えていることから、層構造を成しているものと仮定して環境層と呼ぶことにした。これが環境層という語の定義である。 (2021/9/5)

環境層の概要

環境層とは、人の行動に関わる諸要素を物質の質量や特性や機能の違いによる明確な境界で区分し定義するものである。

この区分の特徴は物質的、空間的な差異に基づく境界だけではなく、その機能や脳内の認知の境界にも注目し、それぞれを行動の要因として一連の階層の中に捉えようとするものである。(2021/7/21)

認知や経験も含めて行動に影響を与えるあらゆる要素が環境層の意味する所だ。人の行動に影響を与える道筋を示す体系として7つの環境層は定義されている。

7つの環境層は、人の一個体がどのように環境要素を受け取るかについてを体系化するために分類したものである。これは自然科学の普遍的かつ客観的な定義に比べて極めて限定的な「一個体の一時点の行動に至る要因」を指す点を強調したい。(2021/10/10)

人の周囲には人と関係する多様な環境要素がある。それらは物理的な特性により分類が可能だ。

人の周囲にある環境の要素が人にどのように関わっているかに着目し、その要素が人に与える影響の強さ、働きや機能に着目して大きな分類をする。

環境層の分類だけではなくその機能に着目すればそれらは重要度に応じた一定の順位を持って関連しており、その影響の連鎖は流れとして捉えることができる。(2021/10/13)

環境要素と層構造

環境要素はその働きや物質的な特性によっていくつかの大きな分類をすることができる。

層という語を用いたのは環境要素の大きな分類が自己を中心として周囲を覆うように存在する様子を概念的に示したものである。影響の大きさにより入れ子状に存在する環境要素の様子を表すものである。

物理的な身体を中心とした周囲の物質の配置を意味するものではないことに注意されたい。(2021/10/18)

様々な環境要素は物が地面の上に堆積して積み上がるように下の層の安定の上に別の層が重なってゆく。

人を取り巻く様々な環境条件は大きく分けると自然環境→物的環境→生物的環境→情報的環境→肉体環境→人的環境→心的環境の順で表される。最も下の層にあたるのが自然環境だ。

余談だが、この文を最初に書いた時は自然環境→生物環境→肉体環境→人的環境→物的環境→情報的環境→心的環境の順であった。

定義の変更や考察の結果、現在の順になった。(2020/6/21)

生態学的システムモデルとの類似点

個人を取り巻く環境は入れ子構造を成しているという考え方は、心理学者ブロンフェンブレンナーの生態学的発達理論に見られる。

これが7つの環境層の考え方の基礎に近いものとなっている。4つの流れ理論は個人を中心とした考え方であることから心理学との親和性が高い。(2022/11/21)

人の秩序と環境層

人が生まれて何によって秩序づけられながら人間らしい営みを生み出すのか。人の生が何に規定されながらどんな営みを生み出しているかを描写する鍵として環境層という概念を用いる。

これについて簡潔に述べる。

人がある場所に発生してその土地にある生物と物資源を利用することを覚える。

それらの資源は人の身体機能を補助したり超える力を得るための道具の性質を持つことから、それら物資源や生物資源や水資源を利用する人々の集まりが形成される。

そこに住む人々の特性や慣習は資源の内容に規定されると言って良い。人同士の争いも発生するが、その原因となるのも調停に使われるのも土地にある自然の物資源が元となった生産物である。

このように人と自然と物の絡み合いの中で人の秩序は形成される。この基礎的な構図は変わらぬまま、規模が大きくなって全世界を巻き込む争いと調停のために物資源が用いられているのが現代である。

土地と物と人の絡み合いの様相は変わっているように見えても土地と物の価値に人が頼り利用するために周囲に群がる構図は一片も変わらない。(2022/6/11)

環境層の成立の仕組み

7つの環境層の違いは主に物質の構成の違いで説明できる。それが質量や特性の違いにつながり、別の層へ分化するのだ。

分化した層間の関わりを簡単に述べると「空間と移動可能性」で説明できる。(下の層で空間が全て占められることはなく、上の層には余った空間ができる。そこを占めるのが次の層を構成する物質群であり、その余った空間の範囲において自由に流動できる)

上に当たる層は、下の層によって挙動を規定されるのだ。空間があって、その中を自由に流動できる可能性のある物的特性を持つものだけが上の層に存在できると言い換えることもできるだろう。

各層の流動性、移動可能性は物性に基づく限界がある。一定の時間において下の層は上の層に対し固定的な制限を与えることになる。地形とその土地の気候の関係、又は地形とそこに暮らす生物の関係が分かりやすい例だろう。

この空間の広さと移動可能性の程度は環境層ごとに異なる。

環境層を形成する異なる性質の環境要素はまとまりを作ったり、異なる要素が循環する系を作ったり、ぶつかり合うことで安定的位置取りを得る。

これは下層によって移動可能性の制限を受けた上で自由に振る舞い得られた多様性と言える(地理的条件と生態系の関係が一例)。

この互いに接する上下層の関係は全ての環境層の関係において共通する。つまり上の層にいくほど、移動可能性と空間は狭まるが軽く小さく細かい系が形成される。

これが細胞の挙動であり、神経細胞の挙動まで至る原理だ。こうした理由により環境層には神経系による認知の範囲も含まれる。(2021/4/23)

各層における環境要素の様態

横の行きの流れ(←)について考える場合、大きな一つのエネルギーの流れが存在し、水が高いところから低いところへ、重く強いものが先に、軽く弱いものが後に続くといったイメージは概ね正しい。

しかし地球の様々な地形と変動を続ける気候の多様性、生命活動、生態系の豊かさを説明するには大雑把すぎる。そこで秩序、系、まとまり、システムなど言い方は定まらないが「異なる物質が異なる状態で隣り合って存在している場面で起こる現象」といった観点が必要になる。

この観点を生命活動とどのように結びつけるか?人工的システムにも適用できそうで興味深い。ここで注目するのは全体の相互関係だ。

まず同一の環境層は質量(重さ)が似通ったもので占められる。

それは影響を及ぼし合うグループとして層を形成し、層内における様々な構成要素間の関わりの過程で同質の構成要素が結びつきまとまりを作ったり、異質であっても相互に関わり合う系を作ったりする。こうして環境層ごとに構成要素が多様性をもって存在しているようだ。(2021/4/23)

環境層と環境要素の違い

まず入れ子構造であることが概要図で示されている。入れ子の層は、異なる層として観測できるほど明らかに質の異なる物質群として現れている。

異なる層として現れない程度に性質の近い物質同士は、同じ層に混在する形で定着する。そのため、同じ層の中にも様々なものがすみ分けられて存在する。

このすみ分けられて存在するものを2つに分類するのは人の認知、人を中心とした内側とその外側だ。(2022/9/28)

環境層と行動発現の仕組み

横の行きの流れ(←)に見られる時間経過に伴う物質の変化の積み重ねによって環境層が区分形成された。

そして各環境層の内側で、さらに細かくそれぞれの物的特性に基づいた系やまとまりが形成される。これらは人が認知により観測しない限り、誰にも見られることなく時間の流れに伴う物理現象によってその姿を変え続ける。

異なる環境層は互いに関連するが混じり合うことはない。異なる物質が異なる状態でその特性に応じた位置に存在するのが環境層の区分だからだ。

そして、一時点の縦の行きの流れ(↑)における7つの層の状態が関連をもって行動に結びつく。その際に各環境層に形成されている系やまとまりの様相が重要な意味を持つ。

それらをどのように捉えるかの過程によって縦の帰りの流れ(↓)が変わるのだ。

これは各環境層にある系やまとまりを認知し、それらの系のどの中に自分が存在するか、そしてその外にはどのような系が存在するかを認知する過程である。その過程を経て縦の帰りの流れ(↓)が発生するので、自ずと行動は系やまとまりや集団の特性を帯びたものとなる。

そして、その行動は系やまとまりの外側の移動可能性のある空間に向けて発現する。自由になる範囲を認知した上で行動が起こるのだ。こうして行動によって環境要素に働きかけることになる。

行動が各環境層のどの部分へ向けて発せられるかは縦の行きの流れ(↑)から認知された安定的な層へ向けたポジティブな傾向と、不安定な層を補うように働くネガティブな傾向があるだろう。これはその時々で変わるはずだ。

これが行動発現に至るまでの複雑な過程である。

更に言えば、現在の人類が直面している問題の解決のためには、生物的環境(C)の内的秩序の集団がどのように形成されて系を作っているかの仕組みを解明する必要がある。

しかし、その形成の過程までは本論では踏み込まない。

時間の流れに伴って縦横の行きと帰りの流れが繰り返された結果として、各環境層に様々な系とまとまりが出来上がり、その環境層の内側にある様々なまとまりや系同士は常に接しせめぎ合いながら影響を与え合っているのだという前提で理論を構築する。

個別の問題にクローズアップできる理論に至るには難しい。

かなりマクロな視点であるが俯瞰的ではない、人の個を中心とした理論だ。

個別の問題に行きたいのは山々だがまずは現時点までをまとめることが先決だ。これが機能しないことには次のステップもない。(2021)

関連する項目

以下に区分した環境層を示します。

・自然環境(A)

・物的環境(B)

・生物的環境(C)

・情報的環境(D)

・肉体環境(E)

・人的環境(F)

・心的環境(G)

線画.jpg)