目次

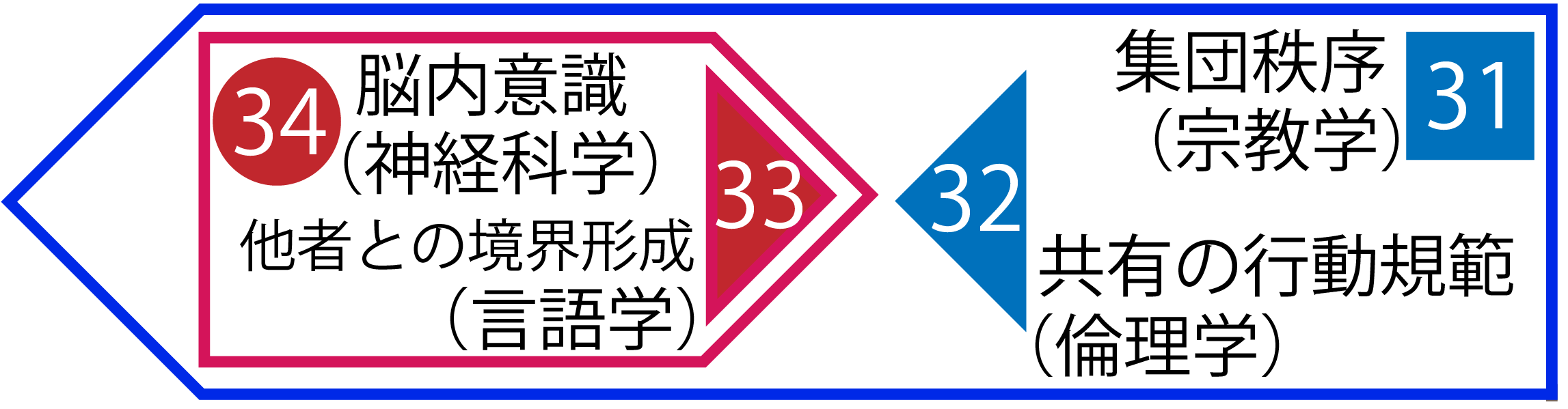

区分(34)の定義

個人の周囲には様々な物や現象があり、思考の道が目詰まりしそうな程の情報にあふれている。悩みの種は尽きない。そのような環境の中で、個人は固有の心的環境(G)の内的秩序を軸に自由に振る舞おうとする。(2020/6/18)

心的環境(G)の内的秩序は行動に直接つながる要因となる環境要素であるのと同時に、行動に繋がる意識の発現により最も早い段階で変動する環境要素でもある。

このような行動の中枢的な働きが区分(34)の特徴だ。(2022/8/10)

心的環境(G)の内的秩序は定義が難しい。

心的環境(G)は、無意識から意識が派生する過程に最も強い影響がある環境層だ。

(環境という語についての注意。脳内の事象であるが、本論では個人の行動に影響を与える因子の全てを「行動の周囲の環境」と定義している)

縦の行きの流れ(↑)で自然環境から心的環境に至るまでの内的秩序を統合して行動につなげる働きをするのが心的環境の内的秩序と言えるか。

内的秩序から外的環境へ向けて行動を発現させる仕組みの調整は神経系が担う。つまり心的環境(G)の領域だ。

仮説だが、目標を絞り込み決定するのが↑における心的環境(⇧35無意識)の働きで、発現した行動が目標に到達するように調整するのが↓の心的環境(⇩36意識)の役目ではないか?感知と反応の中枢的な機能として矛盾はないように思える。

ここで心的環境(G)の内的秩序は何かという問題に戻る。

やはり脳の神経系の生理的、物質的な状態を指すものと思われる。記憶や経験がニューロンに蓄えられた物質的な状態である。(2022/6/14)

関連する学問分野

[wikiより「神経科学」は、神経系に関する研究を行う自然科学の一分野である。研究の対象として、神経系の構造、機能、発達、遺伝学、生化学、薬理学、栄養学および病理学などがある。

神経科学は脳と心の研究の最先端に位置する。神経系の研究は、人間がどのように外界を知覚し、またそれと相互作用するのかを理解するための基盤となりつつある]

心的環境(G)の内的秩序の要素を示す区分(34)は、脳の神経系の機能のうち行動の要因となる意識の発現と、無意識下で生命活動を維持するための中心的な働きを意味するものだ。自己意識や心の中心に該当する区分である。(2022/11/27)

区分(34)と人的環境(F)の関係

心的環境(G)とは個人の自己に関わる経験や記憶の痕跡が蓄積された状態を示す概念であることが分かる。人は身体の感覚器官を通じて様々な情報刺激を受け取っているが、それらは脳内で無秩序に体系化されるわけではない。

いかにして心的環境(G)の内的秩序は外的環境との境界を確定するのか?というテーマ。これには人的環境(F)の内的秩序が関わっている。他者がいるから自己を制御しなければならない。そのために境界を認識する仕組み、例えば言語を駆使して他者との関係を作り心的環境の境界を確定する。

この境界は個人特有の経験を通じて獲得されるものなので原理は不明である、と片付けてしまっては思索が終わってしまう。(2022/6/22)

集団の秩序の中に自己を発見して育ててゆく中で獲得する自己意識がこの心的環境(G)の内的秩序の意味する所である。個人の心の中心だ。他者とは隔てられた自己に関する意識。心理学の非常に難解な分野だ。哲学も視野に入ってくる。(2022/11/22)

無意識から意識への派生

心的環境(G)について。これは、人の行動の要因となる環境からの一連の刺激を示す概念である縦の行きの流れ(↑)と、環境に対する反応を示す概念である縦の帰りの流れ(↓)の折り返し地点を示す区分である。

その折り返し点には空間は存在せず、無意識が意識に派生する何らかの要因があると考える。その意味でここで言う「折り返し」とは字義通りとは言えず連続した現象として捉えられる。

詳細な派生点について、まずは縦の行きの流れ(↑)から詳しく見る。

身体内で生存を維持するための細胞の働きによる栄養素の循環と代謝の反応(→)と、五感を用いて環境の情報を無意識下で受容する所(↑)までが「行き」であり、そこには行動の発生を促す要因の全てが含まれている。

そして折り返し点である心的環境の内的秩序が意識のある状態であれば、その要因は整理統合されて、優先させる要因を元に縦の帰りの流れ(↓)の行動が発現する。

環境の情報を認識する過程(↑)を経て行動に至る「反応」を示すのが縦の帰りの流れ(↓)となる。逆に睡眠時のように意識がない場合は要因を統合する作用は働かず、行動は発現しないというわけだ。

「行き」の流れはその時点で個人を生存させている環境条件の全てを含み、その「行き」の状態は「帰り」の流れである行動を継続することで保たれていることから「行き」と「帰り」は表裏一体で連続したものとして捉えることができる。

そして縦の行きの流れ(↑)は各環境層における内外の力関係によって推進する。各環境層の内外の関係の安定の上に次の環境層が整い成立する過程は地層の成立過程に似ている。

行動に至る前の各環境層における内外の力関係のフィルターを通して行動の方向性と強さが決まるのだ。(2020/7/21)

区分(34)の行動に繋がる意識の内容

縦の行きの流れ(↑)は、行動が発生する際に感覚器から得た眼前の情報と、経験に基づき形成された内的秩序の両要素の影響によって行動内容が定まるまでの予備的な過程と言える。つまり心理学ど真ん中の領域だ。

経験に基づき形成された内的秩序とは、①行動によって働きかける対象・②行動の経験を通じて得られた行動内容の記憶・③行動によって期待できる効果の3つの要素を含む行動パターンのことである。

実際にはこの3要素に道具の効果が加えられる場合が多い。特に現代においては便利で優れたものが周囲に多く存在し、その物の望ましい性能を引き出すことが容易(つまり使い勝手が良い)なので、①その物を利用した行動によって働きかける相手・②その物を利用した行動の内容・③その物を利用した行動によって期待される効果の3つの要素を含んだものとなる。

このような行動パターンが脳(人的環境(F)~心的環境(G))に記憶される。

個人的経験に基づく内的秩序である行動パターンの記憶は、脳の働きによって成り立っている。行動における脳内の情報処理は、当然ながらその行動の主体である個人を中心になされる。

では実際にはどのように自身の体験を行動パターンという利益ある知識へと統合しているのだろう。心理学の領域だがここまで突っ込まなければ求める主旨には到達できない。(2022/6/23)

行動パターンの形成過程

接したもの同士の関係と、離れたもの同士の関係。

この違いが縦の行きの流れ(↑)の心的環境(G)の内的秩序の形成過程を説明する鍵になるかもしれない。

内的秩序とは自己に近接した要素の関係により成り立つ系を意味する。その内的秩序は横の帰りの流れ(→)における無意識下の内臓器官の自律的な働きと、その働きを維持するための行動(食事など)によって成り立っている。

この内的秩序の関係に対して縦の行きの流れ(↑)における各環境層の間と、内的秩序と外的環境の関係は離れた要素同士の関係になる。

空間的に離れた要素同士の関係は、どちらも互いを阻害することなく自由に遊動する性質を持っているが、行動はその遊動する対象を射止める目的で発生する。その目的は必ず果たされるとは限らないが、何度か働きかけを繰り返す経験を通して上手くいく行動のパターンが記憶される。

このように離れた対象に到達する地図が行動のパターンとして心的環境の内的秩序に刻まれると考えられる。(2022/6/23)

睡眠時と覚醒時における区分(34)

心的環境(G)について。↑から↓に折り返す点は心的環境の中にあると考えられる。

内から外にスイッチが入る点。折り返しが行動の始まり。つまり、睡眠時は行動に繋がる意識は存在しない。覚醒時のみ↓が発生するのだ。(2022/6/17)

関連する項目

(34)に関連のある42区分を以下に示す。

・⇧35 無意識

・⇨33 他者との境界形成

(34)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・内的秩序

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論