目次

- 区分⇨33の概要

- 区分⇨33の定義・関連する学問分野

- 区分⇨33の発生

- 区分⇨33の現れ方について

- 区分⇨33に対する外的環境の影響

- 行動発生の要因となる経験記憶

- 心的環境(G)の折り返し点から生まれる共感とその広がり

- 心的環境(G)の内的秩序の不在とは

- 人の心のありかと発語

- 自己について

- 自己の中心を人的環境(F)とする考え方と言葉の関係

- 心的環境(G)の内的秩序の発露のあり方

- 筆者自身への問いかけ

- 関連する項目

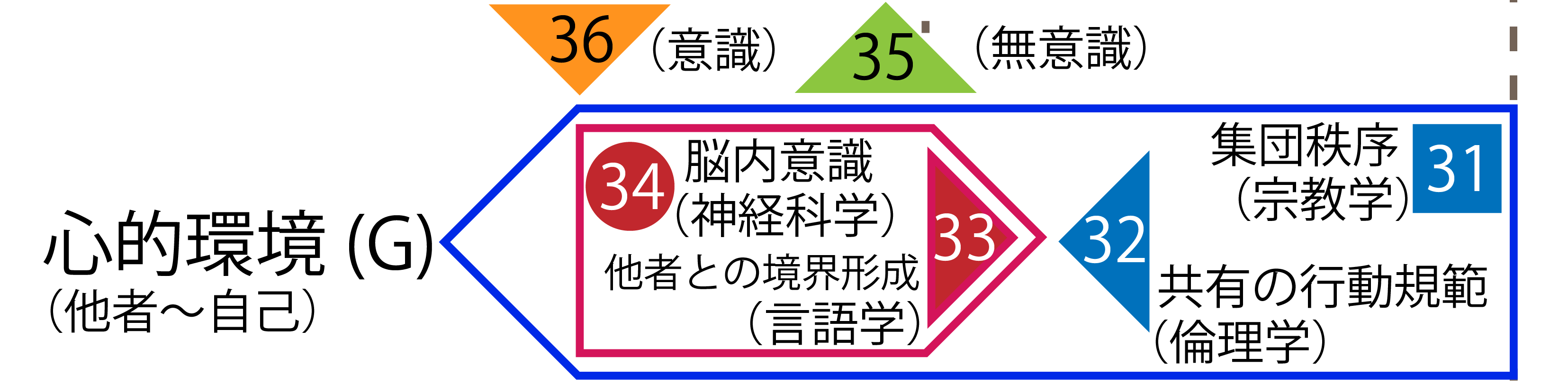

区分⇨33の概要

「個人が集団の秩序を内面に取り込んでいる」という見方が必要だ。

集団が個人を取り込んでいるのではない。主体はやはり生物の一個体である個人である。(2022/8/2)

区分⇨33の定義・関連する学問分野

集団の秩序に従う一方で、個人は自らの生存を維持する営みを要する。

種の存続のために全てを犠牲にしたら個人としては存続できないため、自己の譲れない一線を維持するためだ。

発達の過程で自己を発見して獲得してゆき、他者との境界を構築する作用。これも心理学だ。

自己と他者の境界を形成することに関わりがあるのが言語ではないかと思う。よってこの区分⇨33に該当するのは言語学だ。自己を表現するためには言語が必要だ。(2022/11/22)

心的環境(G)の内的秩序から外的環境へ向けた流れを示す区分⇨33は、個人が集団の秩序に従い利益を得る一方で、自己を形成して他者との境界を認識するための心理的な作用を示している。

その境界を形成するため、主に集団内で共有される言語等の合図が用いられる。

[wikiより「言語学」は、人間の言語の特性、構造、機能、獲得、系統、変化などを研究する学問である。言語そのものの解明を目的とする科学である](2022/11/27)

区分⇨33の発生

「私とは何者か」を意味づけ、自身が認知する人的環境(F)の内的秩序の一部として振る舞うようになること。

これが心的環境(G)の内的秩序である「他者との関係の中に見つける自己」の発生だ。

元々は言語を知らずに好き勝手に行動してきたヒトが幾世代も経た発達の末、人的環境(F)の外的環境である世界の事象を言語を通して認知することを知り、自分がなぜそういった行動をするのか言語を用いて表現できるようになったのだ。

「私は腹が減ったから食べるのだ」と言語で表せることは、集団で共有される価値観(人的環境の内的秩序)に従い、その中に自らを位置付ける手段があるからこそ可能となる。(2020/8/5)

区分⇨33の現れ方について

人が覚醒時に真っ先に思い出すのは自分の体調などの内面的な現象を除けば誰かしらの他人のことではないだろうか。

大抵は重要な、大事な人のこと、気になる人のことであろう。この点においても心的環境(G)の内外関係を説明する説得力がある。(2022/6/17)

区分⇨33に対する外的環境の影響

身体運動が発現する前の段階である区分⇨33に、強いフィルターとして関わる心的環境(G)の外的環境をどのように説明するか。

「その行動は他者・仲間のためになるかどうか?」あるいは「その行動で仲間の命を危険に晒したり、仲間と衝突をしないかどうか?」というフィルターが行動につながる意識の発現直後にかかるということか。

そうだとすれば他者の存在の影響力の強さが理解できる。(2022/8/10)

行動発生の要因となる経験記憶

心的環境(G)で境界と内的秩序を獲得して、それに基づいて行動する。

これが大雑把なまとめだがここに至る過程の説明は省略せざるを得ないか?

生まれたばかりの状態から人的環境を通じて内的秩序を得てゆく過程については発達心理学で社会性を得てゆく過程として研究対象になっている。

発達過程について大まかに述べる。

人は誕生したばかりの状態から周囲へのさまざまな働きかけや周囲からの働きかけを通じて、自己と自己に関わるものや周囲環境を経験や知識として蓄える。

そこで得られる情報の質は、意図を持って働きかけることで期待した結果が得られ、対象の性質を引き出せたという経験記憶である。その対象の構造の全てを知ることではない。

仮にそれを知っていても使い方や意図したものと違う性質であれば不要の記憶として個人の内的秩序には含まれないことになる。

このような経験記憶の体系が心的環境(G)の内的秩序であり、生まれた時から周囲にあるさまざまな事物への働きかけることで得られる。(2022/6/22)

心的環境(G)の折り返し点から生まれる共感とその広がり

縦の行きの流れ(↑)は環境層の最上層であり個人の中心である心的環境(G)で折り返して縦の帰りの流れ(↓)になる。

正確には、反射の折り返し地点(無意識から意識へ派生する起点)は心的環境(G)の内的秩序の奥にある。これが概要図で示される⇧35と⇩36だ。

意識(⇩36)の働きは生物的な反射である行動の起点となる現象であり、それこそが人の営みの中心と言える。

意識の発生は確たる形を持たないので考察開始の当初は「空」(意識と無意識の間の空間)と表現したが、実際に「空」は存在しないと考えるのが正しい。

無意識の派生が意識であり、両者は連続した現象だからだ。

縦の帰りの流れ(↓)の起点である意識が起こす働きかけ(神経系の働き)は行動という身体運動の発現へ向けて心的環境(G)から下の層へ順に辿ってゆく。

まず心的環境(G)の内的秩序から意識が生まれることで、外的環境の他者との関係が浮き彫りになり、それは自己の存在の承認につながる。自己意識の発生は同時に他者への共感も生み出す。その感情は個人の心理作用の源となる。

この共感について説明する。

意識によって発生した行動を他者に示し、その行動に他者が同調する運動をした場合に自己は他者との関係を承認することができる。

つまり、行動につながる心理的な衝動を他者も同じように受け取っていると錯覚する作用が生まれるのだ。

錯覚によって「自己と同じ意識を他者が持っているから他者が同じ行動をした」と認知することで生まれる作用。これが共感の正体だ。

他者が同じ行動を通じて同じ事を感じているのだとする認知や感覚は、言語などの合図を生み出す基礎的な経験となる。

こうして心的環境(G)で生まれた共感の意識は発展して、人的環境(F)の内的秩序の集団で共有される知識、情報となる。

集団で共有される知識は集団で共有される権威と関係が深い。権威は集団の統合による力を生み出す。

集団的な心理特性を持った個人の身体(肉体環境)は、仲間の集団である生物的環境(C)の内的秩序(集団の秩序)に影響を及ぼす。

そして生物的環境(C)の内外の関係は物的環境(B)へ。これが縦の帰りの流れ(↓)だ。

上述の内容から縦の帰りの流れ(↓)が段々と広く大きく強く固定化された環境層に及ぶ様子が見えるだろう。

植物と同じように最初は小さな芽から茎を伸ばしてゆき大樹に育つ。つまり行動を志向する意識が最初に発生し、植物のように大地に支えられて先へと伸長するのだ。

樹木全体を構成する細胞は深く関わり合いながら、同時に植物細胞は独立した仕組みを保ちながら機能する。幹は太くなりながら枝葉も大きく伸びてゆく。

人の社会の拡大の様子が重なって見える。この拡大の様子は「横の帰りの流れ」として捉えられる現象だ。(2021/8/3)

心的環境(G)の内的秩序の不在とは

仮に脳内に経験や思考が存在しない場合、あるいは言語機能に障害が出て理性的に物事を考えられない場合の心的環境(G)の内的秩序はどのような働きをするか。おそらく心の病に特有の行動として現れるだろう。

例えば人が何かをする場合、普通であれば最も強く望む行為だけに限らず、それを妨げる要素を回避するために様々な選択肢を前に悩んだり考えたりするものだ。

この考える過程や仕組みが存在しない場合は、最も強く望む行為に強行的に及ぶことになる。

この場合の様々な選択肢は、人が社会的な行動をする上で他者の存在を無視できないものとする前提から生まれるものだ。物理的な問題も当然にあるが、迷いや悩みに介在するのは概ね他者の存在であろう。

このような他者への共感が欠けているが人的環境(F)の内的秩序と外的環境だけの関係が正常に、あるいは過剰に機能する精神的な傾向を持つ者は、自分の感情には敏感で自分と世界だけの2元的な考え方しかできない。

なぜなら人的環境(F)の内的秩序、つまり集団の秩序で形成される心的環境(G)の正常な働きは他者への共感力と深く関わっているからだ。(2020/7/23)

人の心のありかと発語

人の心はどこにあるか。

心の働きは肉体環境(E)の一部である脳の活動の一つではあるが、個人が思いついたことや感情は発語という出口を通して現れる。言語を用いない他の動物であっても、何らかの合図をもって仲間に働きかける。

人は心の働きを他者に向けて表す際に、単なる鳴き声ではなく言語を用いる。

言語は文字情報や先祖代々から身についた慣習としてその個人の生きる世界(社会)に生まれる前から存在している。その言語の意味づけを借りる形で内面の感情を発現させるのだ。

これは実際に発語して他者に伝える場合もあれば、思索にのみ言語を用いる場合もある。(2020/6/24)

自己について

私たちが拠り所とする自分についての認識、自己について。

自己を意味する中心的な要素である心とは何か。これは人的環境(F)として作り上げられた既成の思想の中に落ち着いて安心するために、その人的環境(F)の言語要素を借りて心と呼んでいるだけなのだと気づく。

本論では、その心の中心的な要素を心的環境(G)の内的秩序と呼んでいる。(2020/6/21)

自己の中心を人的環境(F)とする考え方と言葉の関係

「人の関心は人に向き、人的環境(F)の内的秩序を極めるためだけに一生を終える」という前提はいるかも知れない。

心的環境(G)の内的秩序の境界と他者の内的秩序の境界が接したとき、衝突により両者の境界が損傷しないように調整して、両者が納得する境界を作ろうとした結果として言語が生まれた。

言語は物に対する認識を共有する認知的な過程であるため、物的環境(B)における文字情報と情報的環境(D)における視覚情報は別の事象である。物質に刻まれた文字が表す言語の意味は個人の内面に蓄えられる。(2022/6/15)

心的環境(G)の内的秩序の発露のあり方

そこに異性がいるから求めるのではない。

異性が周囲にいなくても、見つけ出すように求める行動を起こす原動力、性欲などのように内面から湧き起こるものだ。

その湧き起こる欲の内容のバリエーションと行動の内容(各環境層の境界の安定性と関わる)はどのように決まるのか。実際の所、その欲のあり方そのものは割と単純で(食う寝る遊ぶ)その現れ方の経路だけが複雑なのだろう。

それらは常に離れた対象への働きかけの様式として現れる。その働きかけの様式を形成する要因は、各環境層における個人と自然環境などの外的環境との関わりの中にある。

その様式は固有の文化として結実する。

人の営み全般、文化研究は広大な分野であるがその表れ方の原理に着目したのが4つの流れだ。文化は誰にとっても生まれる前から集団内に存在するものだ。(2022/8/10)

筆者自身への問いかけ

私たちは自由でありたいと望むが、実際にはそれとかけ離れた存在であることを明らかにして、しかもそれはどうしようもないという理由を反論できないほどに突きつけられたらどう思うか。

言いようもなく苦しい理由を知って、それは仕方ないことだと悟れるだろうか?

生まれながらに規律に縛られていることを誰もが実感として思い知っているし、改めてそのことを知らされたとしても、当たり前のことを今更という感想しか抱けないだろう。

自分が伝えたいのはそういうことか?その自らを縛り付けている規律がどのような経緯で生まれたのかを知りたいのか?

それを知っても既存の装置の中で本当の自由はなくてもなんとか欲を機械的に満たしている泥臭い人間像しか浮かび上がらない。ここまで知ってようやく現実的な人間像に到達したと言えるのか。(2022/8/2)

関連する項目

⇨33に関連のある42区分を以下に示す。

・(34) 脳内意識

・⇦32 共有の行動規範

⇨33に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・横の帰りの流れ(→)

・内的秩序

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論