目次

区分⇦32の定義

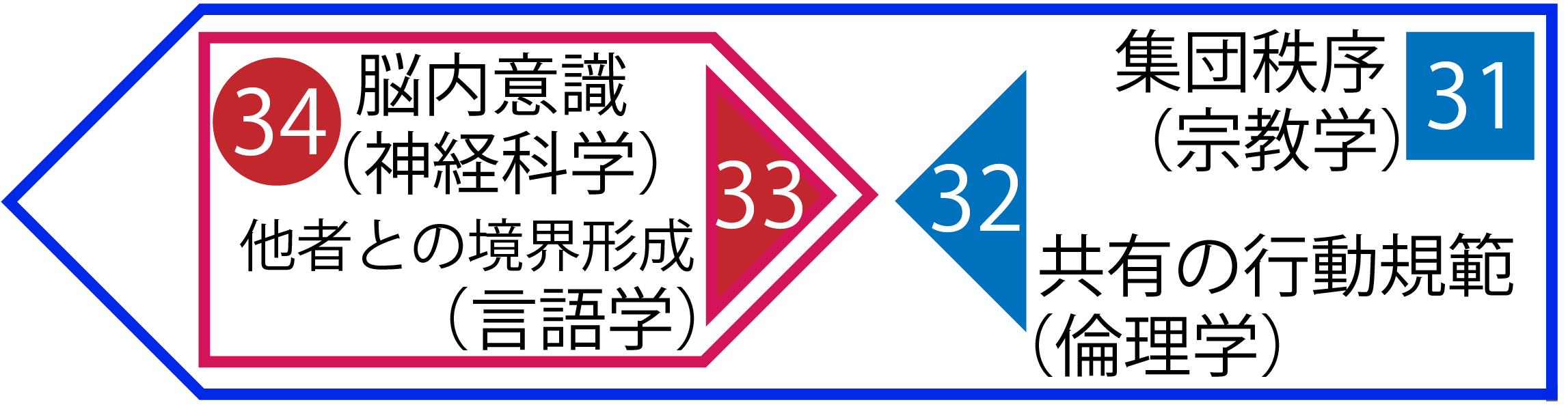

集団の秩序によって他者から行動の強制を受ける心理的な圧力を意味するのがこの区分⇦32だ。それは時に構成員に自己犠牲を促すものとなる。

個人の利益よりも集団の利益を優先させる強制力が存在するのは、個人が集団による恩恵を受けずに生きられないことを知っているからだろう。だからこそ集団の秩序に従うのだ。(2022/11/22)

関連する学問分野

心的環境(G)の外的環境から内的秩序へ向けた流れを示す区分⇦32は、個人が属する集団の秩序によって他者から行動の強制を受ける際の心理的な圧力を示す。

[wikiより「倫理学」は、哲学の一種であり、一般に行動の規範となる物事の道徳的な評価を理解しようとする分野](2022/11/27)

心的環境(G)と人的環境(F)の

心的環境(G)の外的環境について述べられているが、それは他者からの圧のことだ。

人的環境(F)の内的秩序においては協調の相手であるのと同時に別個体でもある事実。生物ならではの二面性がこの構図で示される。(2022/8/10)

自己に相対する他者を含む世界との関わり

心的環境(G)における外的環境に含まれる他者について。

縦の行きの流れ(↑)は心的環境(G)に至ることで初めて行動の準備に必要な自己とそれ以外の世界を分ける区分が成立する。

縦の行きの流れが進行するに従って各環境層の外的環境の範囲が広がってゆくが、それは内的秩序の範囲が狭まってゆくことを意味する。心的環境の内的秩序は事象の全体に比して極小である。(2022/8/10)

区分⇦32の隠された本質

人は個別に行動する主体である。同時に、個人が属する集団の有り様はその行動に影響を与える環境要因でもある。

「環境要因としての集団内の他者」の影響力が心的環境(G)の横の行きの流れ(←)を紐解く鍵だ。

「生物個体の行動がその生物種の全体という大きな集合の一部として消費されることで、生物種としての存続を助ける」という現象はなぜ起きるのか。

個人が思いついた”良いと思われる考え”に従うのはごく自然な行動であるが、共通の遺伝子に基づき構成されたヒトの個体は、概ね似通った行動をする身体構造上の枠から逃れることはできない。

「私は私であり、代えの効かないたった一人の存在である」とは、生まれた後に人が思いついた思想の一つに過ぎず、この考え方は人の全てが概ね似たような行動パターンを示す事実を覆い隠しているようにも思える。

この考え方を前提とすれば以下のような視点が導かれる。

まず、集団において似たような行動パターンを示す個人が好き勝手に行動する過程で周囲の他者とぶつかる。衝突は協調や排斥を通して組織を形成する要因となる。

その結果、個人と似たような行動パターンを集団全体で実現する総体が生まれるのだ。

簡単に言えば「人類全体を一つのまとまった生き物と捉え、その一つの生き物をまとめる意思が存在する。その意思は個人の行動パターンの集合として形成される」ということだ。

この組織化の過程で個人の意思は総体に取り込まれ摂取される。(2020/7/8)

区分⇦32の強い力

集団を支配するヒトの秩序は、個人を飲み込むほどの強い力を持っており個人の意志の力は想像以上に小さい。私たちは個人の自由というものを過大評価しているのではないか。

一般に言われる「自由」とは欲望を解放することに対してのみ言えることであり、その欲望の解放の仕方についての選択肢は実はとても少ないのが現実の人の社会だ。

産業により生み出され、社会に組み込まれた欲望解放装置によってしか、「自由」を享受できないという現実に一度は目を向けても良い気がする。

人が個人の意志だと思っていることは、実は「集団の意思」を内面化したものである。その集団の意志を内面化する手段の一つは言語である。

既に何度も言及している個人と言語と物の関係を、個人と集団の意志との関係にまで広げると個が消えてしまうのではないか。

実際にそのようなことは起きているのかも知れない。上述の現代における自由という概念が多分に含む不自由な箇所は、個の消失を意味しているように思える。

しかしそもそも生物とはそういうものなのだ。(2022/8/2)

関連する項目

⇦32に関連のある42区分を以下に示す。

・⇨33 他者との境界形成

・[31] 集団の秩序

⇦32に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・横の行きの流れ(←)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論