目次

- 区分⇩36の定義・関連する学問分野

- 意識の働き

- 意識の発生する原理

- 縦の帰りの流れ(↓)の働きかけの最初の区分⇩36

- 区分⇩36と4つの流れの関係

- 意識の作用の詳細

- 意識の働きの詳細

- 境界を確定する働き

- 行動発現における意識の働き

- 行動が起こるきっかけ

- 人類における区分⇩36の方向性と組み合わせ

- 考察初期の「行動的環境」という概念

- 関連する項目

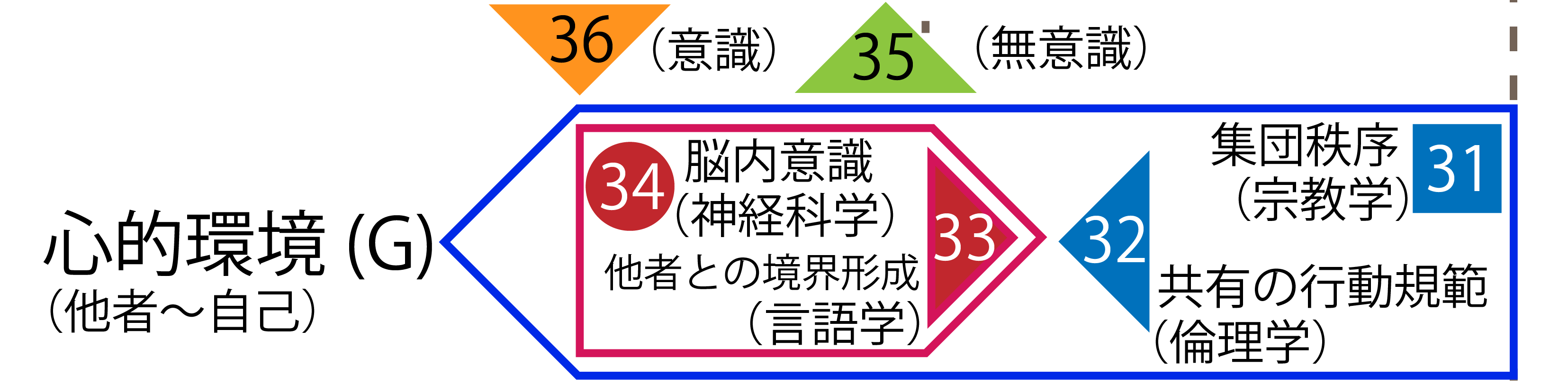

区分⇩36の定義・関連する学問分野

覚醒時に意識があり、物事を考える、思索すること。意図や意志と関わる心的な作用。これが心的環境(G)の縦の帰りの流れ(↓)だ。(2022/7/15)

[wikiより「意識」は、一般に「起きている状態にあること(覚醒)」または「自分の今ある状態や、周囲の状況などを認識できている状態のこと」を指す](2022/11/27)

意識の働き

本論における意識という語の使い方については一般的な定義に準ずるものとする。

人の行動は覚醒の状態で発生するため、この意識の働いた状態が行動の起点となる。生命活動は睡眠時の無意識の状態でも行われるため、意識のある状態は無意識の派生であると考えられる。

生命活動に影響する無意識の要素は縦の行きの流れ(↑)の環境層の全てであることから、人の行動に対する無意識下の影響の大きさに比べて、意識の影響はとても少ないことが分かる。

意識は、行動に向けた縦の行きの流れ(↑)において無意識下で受け取った情報のうち、意識に上る程に特徴的で必要なものを抽出して統合する作用を持つと考えられる。(2022/11/27)

意識の発生する原理

心的環境(G)の帰りの流れ(↓)は行動に向かう意識の理由づけや説明を担う区分といえる。

心的環境(G)の縦の行きの流れ(↑)は最終到達点の無意識から折り返して意識へと派生する。無意識が縦の帰りの流れ(↓)へと折り返して真っ先に働きかけを受けるのが心的環境の内的秩序である点は非常に興味深い。

行動へ向かう意識を発動させることによって、縦の行きの流れ(↑)における到達点である心的環境(G)の無意識領域に蓄積した要因(主に境界の不安定を原因とする感情、衝動、記憶や経験に基づく行動動機)を解消する作用が働く。

それが無意識を意識へと派生させて行動へと繋ぐのだ。(2021/8/3)

縦の帰りの流れ(↓)の働きかけの最初の区分⇩36

行動に向かう意識が働きかける環境層の順について。

発生した意識の目的はその時々で変わるが、意識という現象の起点に近いほど働きかけやすい。よって境界の不安定を解消しやすいため、縦の行きの流れ(↑)から帰りの流れ(↓)の折り返し点に近い順から働きかけは優先される。

その最も近い環境層である心的環境(G)には重要な働きがある。

縦の行きの流れ(↑)過程における無意識の心的環境(G)を、実際にどのように行動に起こすかの思考整理を促す作用が心的環境(G)の⇩36意識である。縦の帰りの流れ(↓)の心的環境(G)は実際に行動を起こすか起こさないかの寸前の状態だ。

思考過程については詳細な資料が足りないが、実際に行動を起こす予備的な作用が心的環境(脳)の中で発生していると思われる。

縦の行きの流れ(↑)の心的環境(G)は蓄積した経験や記憶を含めた感じたことを意味する。縦の帰りの流れ(↓)の心的環境(G)は実際の行動のために縦の行きの流れ(↑)の情報を統合して思い通りの正確な行動をするための作用となる。

目を閉じて歩行しても目的地には辿り着けない。

縦の帰りの流れ(↓)の環境層の順ごとに行動発現のための目標を設定し、それらが問題なく連動することで正確な行動ができる。つまり意図や目的を実現するために実際に体を動かせる。

その目標を設定するために、縦の行きの流れ(↑)を統合する作用が縦の帰りの流れ(↓)の心的環境(G)で最初に行われる。

所で、重要な観点として心的環境(G)の縦の行きの流れ(↑)がどうして折り返して帰りの流れ(↓)になるのかという根本的な原理を明らかにする必要がある。

横の行きの流れ(←)の流れの中で帰りの流れ(→)が維持される現象は自律的に発生するが、無条件に起こるものではない。

身体の生命活動が維持されるには、十分な資源が続けて供給され続ける必要がある。

このために、横の帰りの流れ(→)の維持を妨げる境界の綻びを感知するための縦の行きの流れ(↑)がある。

横の行きの流れ(←)と深く交わる帰りの流れ(→)と、縦の行きと帰りの流れ(↑↓)は因果関係で繋がっているのだ。(2022/6/23)

区分⇩36と4つの流れの関係

「行動しろ」という最初の信号が生まれて行動(↓)が発現して、横の帰りの流れ(→)につながり、結果は縦の行きの流れ(↑)の各環境層を通じて受けとり無意識の行動基盤(経験や記憶)を形成する。

縦の帰りの流れ(↓)の各層への働きかけの順番や現れ方の原理については既に述べているが改めてまとめたい。それによって一段落つくかもしれない。

今日述べたことを振り返っても、やはりとても複雑なものを相手にして、それを上手にまとめようと工夫をしているのだと感じた。完成稿もできるとしたらそのような複雑さを包括的な原理でまとめた内容になるのだろうと思う。(2022/7/1)

意識の作用の詳細

行動とは現状への働きかけであり、内面化された行動様式は常に思考過程によって運用されることで徐々に更新され続けている。

これが縦の帰りの流れ(↓)の心的環境(G)の働きだ。

経験や記憶が行動の最適化に向けて整理・統合される作用が意識の働きの一つだろう。個人の意識の発生から行動発現に向かう最初の過程が区分⇩36だ。

哲学や心理学の中心的なテーマと一致するので該当する学問は多岐に渡るだろう。

そして、この働きは縦と横の帰りの流れ(↓→)両方の起点となる。

横の帰りの流れ(→)は横の行きの流れ(←)の中で無意識下でも作用し続けている。これは主に自律神経系の働きだ。

この働きと並行して、縦の帰りの流れ(↓)である行動を発生させる体性神経系の信号によって、無意識下の自律的作用とは異なる横の帰りの流れ(→)が起こる。これは概ね外的環境の影響力を避けたり押し戻すことで個人の生を維持するための働きである。

無意識下の身体の働きだけでは賄えない、行動を発現させることで生きるための中枢的な働きだ。

これも深いテーマではあるが、あくまでも意識は無意識の派生として起こるものであり、縦の行きの流れ(↑)の大きな規定を受けることで意識は発生する。

こうして発生する意識は人の個性、又は行動の様式や固有の文化として現れる。この区分に関連する学問分野としては心理学ではなく、行動の現れ方の多様性に関する学問分野である文化人類学が適当か。(2022/11/23)

意識の働きの詳細

心的環境(G)の縦の帰りの流れ(↓)の働きについて。

縦の行きの流れ(↑)における各環境層の状況を受けて区分⇩36で境界を確定して統合する作用が起こる。

この境界の確定と行動の内容には深い対応関係がある。区分⇩36において行動の内容が決定するのと同時に縦の行きの流れ(↑)の各層の境界が確定するのだ。

正しくは、区分⇩36だけで行動の内容が決定するのではなく、経験によって脳に蓄積した各層の境界の状況に応じた行動のバリエーションのうち、境界の状況によって適切な行動のバリエーションが引き出されると考えた方が良いか。

端的に言えば状況に応じた行動ができるということだ。ここは複雑だが大事な箇所だ。

行動の発現のメカニズム、心理過程という難関かつ重要なところ。(2022/8/10)

境界を確定する働き

心理学の検証も必要かと思われる記述。

縦の行きと帰りの流れ(↑↓)は行動の要因と行動を示す概念だ。

そして、行動の結果として変わった環境要素の状態を示す横の帰りの流れ(→)が、横の行きの流れ(←)の時間経過で持ち越されても、縦の行きの流れ(↑)として行動の根拠となる。4つの流れは一体となって時の流れの中にあるわけだ。

このうち横の帰りの流れ(→)は経験の積み重ねを意味するものとなる。

更に、心的環境(G)の内的秩序である意識は単独で成立する働きではなく、環境層と深く関わった結果として蓄積したものだ。

行動に向かう意識の発生と共に境界が確定するのは、全ての層において同時に起こる。その「全環境層の境界の統合と行動の内容が1セット」で行動の内容として記憶されるのかもしれない。

これは言い換えれば行動に先立つ「状況の把握」によって、その状況に応じた行動を起こす仕組みを述べていることになる。境界の確定は状況の把握を意味すると言える。(2022/8/10)

行動発現における意識の働き

行動する段階、瞬間において初めて、身体とその機能の延長たる道具や、関係する他者、創造物の働きに「期待する」という意識が生まれる。

そして、その期待の内容に沿った物や言語や人や創造物を利用する行動が生まれる。

縦の行きの流れ(↑)の段階では周囲の物との物理的な関わりはなく、内的秩序と外的環境の無意識下の関わりがあるのみである。

脳内にある様々な可能性を持った行動のパターンの記憶は行動に至らない脳の状態として維持されているだけだ。この行動パターンは行動を経験することで身についたものだ。(2022/8/10)

行動が起こるきっかけ

縦の行きの流れ(↑)において人的環境(F)は自己と世界の認識上の境界を確定させる構造であるのに対し、心的環境(G)は内面化された行動様式(行動に伴い得られると期待される結果への道筋)を発動させて行動に至らせる。

望ましい状態と現況のギャップ認識と行動による結果への期待が重なったときに、それを解消するための行動が起こる。(2022/6/19)

人類における区分⇩36の方向性と組み合わせ

縦の行きの流れ(↑)によって環境層の自然環境(A)から心的環境(G)に近づくに従い、行動によって放出するエネルギーの出口に近づくことで緊張が高まってゆく。

これは人の営みが最も鮮やかに観測されるのが縦の行きの流れ(↑)の心的環境(G)以降であるからだ。

何より、人にとって生きていると感じるのは心的環境(G)の内的秩序の働きによるものだからだ。そして個人が感じる外的環境とのせめぎ合いは全て心的環境(G)に現れる。

個人が各々の心的環境(G)に基づき発する行動は人同士の大きな緊張を生み出す。

緊張が増すに従い、異質なもの同士が衝突する回数は増す。その反発するエネルギーと、押し込める力の激しいせめぎ合いの中で調和が生まれ、大きな力の流れの秩序が生まれる。

この調和は各環境層における環境要素のすみ分けが安定することを意味する。

個人同士の違いというレベルから人種・性別・宗教など、人同士の緊張を生み出す差異の要素は挙げればきりがないほど多い。

しかし、異なる性質を持った人の個体は全てが同じ目的で地球に存在している。

それは「生きる」ためだ。異質のようでありながら実は向いている方向は等しいことを多くの人は意識せずに暮らしている。

それらのせめぎ合いの中で生まれる調和と大きな力の流れの秩序は、同質化では決してなく、すみ分けとして現れる。人の身体が部位ごとに違う役割を持って一人の個体として活動しているのと同じことだ。(2020/6/26)

考察初期の「行動的環境」という概念

縦の流れの行きから帰りへ(↑↓)へ折り返して、縦の帰りの流れ(↓)が下の層へ順に及んでゆく様子。これも重要な点。

考察を始めた当初は、「行動的環境」で身体運動を発動させることで一番最初に心的環境(G)に働きかけるという考え方で論を組み立てようとしていた。

現在は行動的環境という概念は使わずに、心的環境(G)の中で↑から↓に折り返して、心的環境(G)内の意識(⇩36)を行動につながる身体運動の準備作用とする考え方に変えた。この考え方では実際に身体が動くのは縦の帰りの流れ(↓)が肉体環境(E)まで進んでからである。(2022/8/10)

関連する項目

⇩36に関連のある42区分を以下に示す。

・⇩37 正常な行動発現

・⇧35 無意識

⇩36に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・縦の帰りの流れ(↓)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論