目次

- 区分⇧30の定義・関連する学問分野

- 区分⇧30が意味する行動の優先度

- 行動の発現様態に関わる環境層のフィルター

- 言語に基づく認知の体系(知識)

- 内外の境界の確定を通じた行動発現の仕組み

- 自他の境界を確定させる要素としての言語

- 内的秩序と外的環境の関係

- 関連する項目

区分⇧30の定義・関連する学問分野

人という種の存続と繁殖に関する脳の働きがより精度を増すと、集団内における自己と他者の区別が可能となる。

この過程を探究する学問分野は発達心理学、他者との関わり方に関する心理については社会心理学が当てはまりそうだ。(2022/11/22)

人的環境(F)から心的環境(G)に至る過程の区分⇧30は、ヒトの群が精度の高い集団の協力によって生存可能性を高めるために、集団内において他者とは異なる自己を認識することを通じて、集団内の役割を担う過程を示すものである。

人が社会を形成する要因となる心理作用を対象とした区分だ。

[wikiより「社会心理学」は、個人に対する社会活動や相互的影響関係を科学的に研究する心理学の領域の一つ。現在において社会心理学とは「社会における個人の心理学」と見なされている](2022/11/27)

区分⇧30が意味する行動の優先度

縦の行きの流れ(↑)について。

人的環境(F)の内的秩序はいわば集団の秩序だ。その中において実際にどのように振る舞うか、個人の行動に直接繋がるのが心的環境(G)の内的秩序だ。

この二つの層の関係から見えてくることは、縦の行きの流れ、つまり無意識下では行動の要因として個人の自由意志より先に集団の秩序が優先されることだ。

感覚的にも妥当に思えるがこれが証明されたら大きな発見になるか。(2022/8/10)

行動の発現様態に関わる環境層のフィルター

人が何かをしたいと思った時、その思ったことがそのまま行動として実行されることは少ない。最も望みに近い行動を1番としたら実行できたのは3番目か4番目であったという経験は珍しく無い。

この現象の要因として挙げられるのは、自然環境(A)~物的環境(B)~生物的環境(C)まで、個人の外の環境要素をその時々の時代の見方で表現した知識の影響がまず一つ。

それとは別に、個人がそれまでに行動を通じて感じた経験に基づく言語化されない思考や判断も挙げられる。

この二つの要因が働き、本能的にしたいと思った行動は二重にも三重にも歪められて発現する。

個人の主に脳に蓄積した体験や思考のパターンは、人的環境(F)のフィルターを通して心的環境(G)の区分として現れる。

大事なのは言語で表現できたり意識に上る要因に限らず、身体内の作用のうち行為につながる全ての要因が関わる点だ。天気や気温や体調や気分も含まれる。(2021)

言語に基づく認知の体系(知識)

言語に基づく認知の体系(知識)は目に見えないが、行動に大きな影響を与える環境要素だ。

例えば「あの人の前で悪いことをしたり逆らうと棒で殴られるよ」と言われたとする。そこには警棒を持った警備員がただ立っているだけだとしても、言語が指し示す情報によって聞いた人を萎縮させたり行動を変える影響力を持つ。

人同士に共通の言語に基づく認知の体系が行動に影響するのだ。

これに対して幼児を相手にした場合は、使える言語が存在しなかったり十分に機能しないため、警備員のことを伝える手段が無い。そのため幼児にとっては棒を持った変わった格好の人としか認識できないのだ。

この例のように、情報を複数人で共有する手段から個人の認知形成に至る過程を示す区分は⇧30になる。(2020/7/23)

内外の境界の確定を通じた行動発現の仕組み

行動は統合された人の意識の表れである。

行動を正常に発現させるためには、統合された意識によって運動器官が制御可能な状態であり、なおかつ行動の意志が決定されなければならない。

行動に必要なさまざまな条件と手続きを踏んだ上でなければ、身体内の多量の情報を意志に統合して「行動」という特別な身体機能の発現まで至らない。

行動発現のためには、各環境層における横の行きの流れである外的環境に対して内的秩序の範囲を確定する必要がある。

感覚器から送られる無数の情報から抽出した、自己に関わる行動要因は内外の境界の確定をした後に統合される。こうした意識の統合を通してようやく行動の準備ができる。この準備状態が縦の帰りの流れ(↓)の起点になる。

縦の行きの流れ(↑)は、肉体・心・自然環境など各環境層の境界の確定しない無意識の状態であり、意識へと派生するまでの準備的な過程を示している。

意識の統合を経た行動直前の準備状態とは異なる、無意識下の内外の関係を反映したものが縦の行きの流れ(↑)だ。この無意識下の内外の関係が行動に繋がる意識へと派生するものと考えられるが、詳細は不明だ。

人の身体は自然物で構成されている。人の心を解き明かすなら真正面から自然物に向き合うしかないのだ。(2022/6/22)

自他の境界を確定させる要素としての言語

人的環境(F)の⇧30で言語の意味内容を用いて内と外の境界が確定する、という視点はどうか。正確に捉えようとするほどに複雑な考えになってゆくような気もするが。

言語を用いなければ心的環境(G)の内外の境界は確定できないのではないか?

他者との関係は、少なくとも内面的な過程で自己と他者を別々に認識できなければ破綻してしまう。そのために事物(生物も自然物もひっくるめて)を区別して認識してそれを共有する手段である言語は必要だろう。(2022/7/1)

内的秩序と外的環境の関係

「離れた場所や対象物に到達する地図」が行動のパターン(内的秩序)として心的環境(G)に刻まれるという考え方がある。

では行動が発現する要因として縦の行きの流れ(↑)における他の層はどんな働きをするのか?

各環境層の内的秩序と外的環境は構造的に異なる、離れたもの同士の関係である。その境界の状態は常に心的環境(G)に向かって伝わっている。これは心拍を始めとした身体の生命維持の働きと同期した無意識下の現象である。

横の帰りの流れ(→)は接した環境要素同士に起こる内的秩序の働きを示す。これは常に外的環境の横の行きの流れ(←)に逆らうような働きを維持している。

縦の行きの流れ(↑)の様態は内と外の関係のバランスの有り様によって決定する。(2022/6/23)

関連する項目

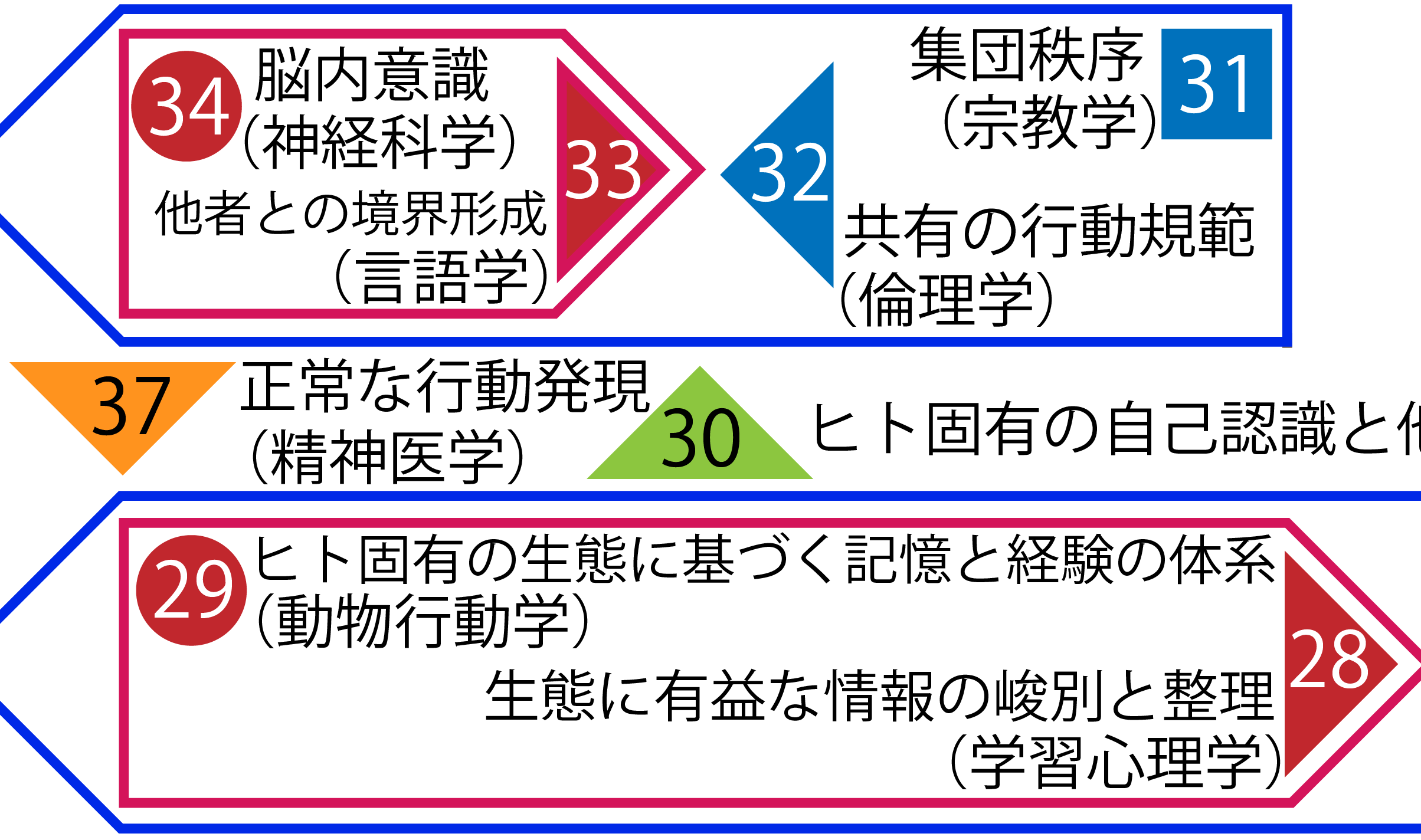

⇧30に関連のある42区分を以下に示す。

・[31] 集団の秩序

・(29)ヒト固有の生態に基づく記憶と経験の体系

⇧30に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・人的環境(F)

・縦の行きの流れ(↑)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論

.jpg)