目次

- 区分(29)の定義

- 関連する学問分野

- 生物的環境(C)の内的秩序との違い

- 区分(29)の内容

- 他者と行動を同期させる働き

- 他者に対して何かをする

- 肉体環境と人的環境の機能分担に関する仮説

- 区分(29)の深い意味についての考察

- 言語を生み出す基盤としての区分(29)

- 言語の働き

- 言語とは何か

- 人的環境(F)における言語の位置付けについて

- 集団の秩序と区分(29)

- 集団の秩序と個人の関係

- 関連する項目

区分(29)の定義

同じ自然環境に複数の同一種の生物個体がいる場合、それぞれの個体は似通った行動を起こす。これが集団の秩序、集団行動と言えるものだ。

ただし、その行動は個体が単独で同じ自然環境において起こすものとは異なり、周囲にいる同一種の生物(ヒト)と衝突しないようにしたり、時に協力するために行動を調整、同調させる必要がある。そのためには受け取る情報のうち、周囲の自然環境の事象や事物と自己と同一生物種であるヒトを区別して認識する必要がある。

こうして現れるのが同調、協力した行動パターンであり、集団の秩序だ。これが(29)区分の意味する所である。(2022/8/10)

脳内では、感覚器を通して受け取った世界の像から抽出した、生存と繁殖と他の何らかの目的に叶う有効な情報が結び付けられ、体系立てられた状態で存在している。その状態を示すのがこの(29)区分だ。

人の生の目的とそれに適う有益な情報が結びついた情報システムとも言えるか。

ここでいう世界の像[26]の中には同生物種である人とその異性、食料となる他生物の情報も含まれる。しかし、この人的環境(F)の内的秩序の段階では、自我や人権などの思想の元となる他者と区別される自己は認識されていない。それは心的環境(G)に至ってからだ。「自分を知る」ことは人ならではの特別なことなのだろう。(2022/11/22)

関連する学問分野

人的環境の内的秩序の要素を示す区分(29)は、生存・繁殖に関する動物的本能と結びついた記憶と経験の体系の有り様を示している。人固有の生態に基づく集団的な特性も含まれる。

[wikiより「動物行動学」は、生物の行動を研究する生物学の一分野](2022/11/27)

生物的環境(C)の内的秩序との違い

大事なのは人的環境(F)と心的環境(G)の区分で示される心理的な過程だ。それぞれの層の内的秩序と外的環境の基本的な定義をしたい。

生物的環境(C)の内的秩序が人の生物としての基礎的な生態を示し、他生物(食料)と人の集団の交わりで現れる捕食と繁殖の生態の全容を示すものだとしたら、人的環境(F)の内的秩序は何を意味するのか?

それは個人の脳を含めた内臓器官の働き、捕食や繁殖行動に繋がる脳や身体内の働きを意味すると考えられる。つまり、どのように捕食し、繁殖するかについての衝動や経験、記憶に関するもの。捕食、繁殖行動の心理的な準備段階だ。

それに対して生物的環境(C)の内的秩序は別個体間、他生物との実際の関わりの様態を示す区分になる。(2022/10/8)

区分(29)の内容

人的環境(F)の内的秩序である区分(29)は、どのような種類の人が、どのような距離間隔で、どれほどの数が関わっているかについての認知内容を意味する。

人的環境(F)は脳の働きに関わる区分であるため、目の前に存在する人に限らず記憶や経験や知識上の他者も含まれる。(2021/1/26)

人的環境(F)の内的秩序は、人が社会を機能させる上で必要な人的なつながりを支える心理作用に該当する区分だ。時代、文化、国、民族、制度、身分などの要因に基づく様々な繋がりや集合によって異なる社会関係に深い関連がある。(2020/6/26)

人同士が協力し合う集団構造を作る基礎となるのがこの区分(29)、人的環境(F)の内的秩序である。(2020/6/18)

他者と行動を同期させる働き

人的環境(F)の内的秩序は、高度な知能を持つ生物が仲間同士の関係を制御するための脳の働きを示す区分となる。

個人が集まり群れを形成して行動を共にすると、その動きを通して他者に共感したり、他者から共感を得るための脳の働きが生まれる。

この働きは自己と同種の生物である他者の動きを認知して行動の同期の精度を高めることにつながる。その結果として現れる協力的な行動は生態的な目標達成を助けることになる。生態的な目標とは端的に言えば生きるために必要な一通りの行動のことだ。(2020/8/5)

他者に対して何かをする

人的環境(F)の内的秩序は個人と関わりのある周囲の他者を認識している状態を意味する区分だ。それらの人々を一括りに定義すれば人間であり他人であることだけだ。個人の周囲の他者との関係は様々だ。会ったことの無い有名人や好きな歌手などもその関係に含まれる。

人の遺伝子を持つ他者が存在して、個人を中心とした人間関係の可能性を持つ系統が人的環境(F)の内的秩序である。生物が集団によって生存可能性を高める戦略と関わる本能と同一の作用がこの(29)区分のルーツだろう。同種の生物が集団で存在している状態はそれだけで内的秩序を生み出すと言える。

「他者に対して何かをする」ことについて考えてみよう。この言葉の意味について疑問を持つことは無い一般的な概念だ。

これは同じ生物種のヒトという生物に対してなされる限りにおいて、それは必ず人の集団の秩序に貢献する性質を持つ。

しかし人類にとっての他者はあまりにも多く、それらに対する認識の仕方もあまりに可変的で複雑であるため、集団の内も外も定義が意味を為さない気もする。(2022/6/14)

肉体環境と人的環境の機能分担に関する仮説

繁殖行動と捕食行動では個人の要望が脳から外(筋肉)に伝わることで行動が発生する。

その前段階として感覚器で受容した情報をもとに周囲の事物について、食物か繁殖相手か他の何かを判別する。食物も繁殖相手も個人の身体と離れた別の生物や人であるため、効率よく近づいて行為して目的を達するための一連の行動を身につけることが必要になる。脳内に成功の行動パターンを形成するのだ。

様々な出来事を体験する場合の人的環境(F)の働き

分かりづらいので以下の4つの要素に分けて整理する。

①外的な感覚情報で生存と繁殖に関わるもの

②外的な感覚情報で①に該当しない基礎的なもの

③内臓器官の働きで生存と繁殖に直接関わるもの

④内臓器官の働きで③に該当しない補助的なもの

身体機能がこのような仕組みで区分されることによって生存と繁殖は効率的に達成される。

環境層に当てはめて説明する。

周囲の情報を感覚器で受け取る場合は肉体環境(E)の外的環境を通じたものとなる。これは①と②だ。

そして食べ物を身体に取り込む場合は肉体環境(E)の内的秩序の区分である内臓器官を機能させて栄養にする。これは③と④。

そして、脳を含めた内臓器官の働きに該当する区分である人的環境(F)においては、外的な感覚情報と内臓器官の働きのそれぞれが、生存と繁殖に関わるものとそれ以外に区分される。ここで人的環境(F)の外的環境に当てはまるのは②と④、内的秩序に当てはまるのは①と③である。

このように、肉体環境と人的環境でそれぞれ内外の働きの分担構造が異なる。

但し、これはあくまでも理論上の仮説であるため医学的な検証が必要だ。(2022/7/11)

区分(29)の深い意味についての考察

ここに人的環境(F)の内的秩序を成立させる集団の意思について大きな気づきを与えた文を引用する。

以下、2018/11/2のメモより

人の総体としての存続のために個は消費され尽くす。

総体・存続・個・消費のそれぞれの定義を突き詰めて明確にしてゆく。

生物の本質は存続か消費かと言う問いには、消費され尽くす個である。との答えが得られる。それは総体の存続を助ける作用である。人という個に限って言えば消費が本質であり結果として存続を助ける。存続という概念は消費に先立って得られるものではない。消費しなければ存続できないのだ。

では消費とは何か。生物学的には代謝の作用だ。代謝を進めるために食事をする。欲望のピラミッドで表される一連の行動の最も基礎的な欲と行動だ。

では、私達の行動は総体の存続のために消費”されて”いるのか?

存続という結果に導く作用という意味合いにおいて消費されている。

以上。

これは個人の意思が総体という大きな構造体の一部として消費されることで、総体の存続を助けるという捉え方だ。

宗教的な見方にも思えるため、にわかには理解しづらいが人の思考の合理性が一体どこへ向かい、何を指向しているかについての答えとして導かれたものだ。(2020/7/8)

言語を生み出す基盤としての区分(29)

人的環境(F)の内的秩序は心理作用のうち、人の集団に関わるものを抽出した概念と言えそうだ。それに対して心的環境(G)の内的秩序は、縦の行きの流れから伝わった各層の境界の有り様を認識する個人の心理作用を意味する。

そして、境界に対する認識を集団で共有するという派生的な心理作用から生まれたのが言語だ。

個人だけで境界を確定する(事象・事物を認識して識別する)こともできるが、言語を使えば人同士の集団で境界を共有することもできる。その共有するための合図として言語に関わる心理が作用する。言語以外にも境界を共有するための合図や象徴は多々ある。それに対する認識を集団間で共有するだけで合図や象徴として機能するからだ。(2022/6/15)

言語の働き

意味内容をもつ言語に固有の特性である事象・事物の境界(違い)を識別する機能について考察する。

それは誰にとっての境界であろうか?それは個人が自己である「私」を社会の中に居る人として他者との間に作る境界であり、そのための道具が言語なのではないか。

人的環境(F)の外的環境で人を含めた全ての事象を感知する。この段階では個人により認識された事象に過ぎないものを、識別して分類する作業を私と他者で共有するための道具が言語ではないか。

言語の本質は他者との境界を確定させる効果にある。あらゆる自然物の価値は概ね同一の生物種である人にとって同じである(①)。しかし、それらに抱く感情は個体ごとに固有のものである(②)。

上述の①と②を示す言語の要素だけで、ヒトという生物種の一個体である「私」を記述できる。例えば「私は①について②だと思う」或いは「①は②に違いない」と断定する根拠を示す道具として用いられるかもしれない。

どちらにしても言語を手がかりに境界を認識するのだ。それは自己と世界の境界、自己と他者の境界である。

人々の集団の中において、あれは何?これは何?といった問いかけを通して答えを得ることで初めて集団の中での私を獲得する。「事象と他者と私」の3者の関係を言語を通じて結ぶのだ。(2022/6/30)

言語とは何か

個人にとって言語は事象の延長として、あるいは代替として取り扱うものであり、感覚器で捉えた事象と言語を結びつける作用は脳内の認識過程で自然に為される。その過程で言語を共有する他者の存在は意識されることがない。

なぜなら、個人の思考過程は実際には言語を他者との共有物としてではなく、事象の代替物として認識されているからだ。他者と通じ合い境界を築く手段である言語は、個人が世界を認識する手段としても機能するのだ。

人は言語を用いて思考するものだと考えられがちだ。

しかし実際には事象や事物から連想されるもの、性質や機能などの様々な要素のイメージの総体として得られた体験や感覚を軸に思考は展開する。そうした個人的な体験が言語の素となる概念に置き換わり、同じ体験を共有する他者と通じ合った場合に限りその概念に名前を付けることができる。それが言語だ。「通じ合う」という体験がどれほど大事かよく分かる。

事物によって引き起こされた体験やイメージの延長という意味で考えれば、言語は単純に事物につながったり、代替できるものとは言えない。どちらかと言えば約束の意味合いが大きいだろう。同じ事物や事象に関わる体験は個人ごとに微妙に違うが、その事物をめぐる共通の体験も同じ土地にいる同じ生物種である限り少なからず存在するだろう。その共通の体験は両者の共感に基づく約束によって、事物の代替としての言語に地位を与えるのだ。(2022/7/1)

人的環境(F)における言語の位置付けについて

言語に基づく認知の働きは、環境に存在する動かしがたい事象・事物に人を結びつける作用も持っている。例えば物に名前をつけたり、物を分割したり、分類して名付けて言語として共有する作用などが挙げられる。これが人の集団をまとめ、調整する手段となる。

個人の各環境層における内的秩序の傾向が複数人の中で類似しており、事実上共有されている状態は「集団の秩序」が存在していると言える。その集団の秩序を生み出すための感覚の共有手段として言語が役目を果たす。人の認知の体系において言語化されているのは物の名前だけではなく、行為や感情など多様である。言語を駆使して人は集団内と集団間の調整を行う。事象・事物を示す言語に関わるのが[26]であるのに対して、感情を示す言語に関わるのが(29)であると言えるか。(2022/6/14)

集団の秩序と区分(29)

個人の心の在り方(心的環境の内的秩序)は周囲環境との関わりの中で形成される。その周囲環境の一つが個人が属する人の集団だ。

人は自己を完全に世界から独立した個体として認識するのではなく、他者を含めた集団を含めて自分だと認識している気がする。当たり前にも思えるこの認識は後天的に獲得するものではないと考える。遺伝子に基づく身体の共通性にによって先天的に備わる脳の作り、認識の基礎構造を共有することで結果的にそのような認識が生み出されるのだろう。

この考えを前提とすれば、個人が各環境層において内的秩序を形成する場合に、そのどれもが自己という一個体を中心にではなく「集団の秩序」を中心に内的秩序を形成しているという仮説が成り立つ。この集団の秩序に該当するのが人的環境(F)の内的秩序である。そして心的環境の内的秩序(個体による自己の認識)は補助的・派生的な位置付けになる。

集団の秩序の形成過程や根拠について。

個人を単位として成立しているがヒトは集団の秩序を内面化している。その集団の秩序は各環境層において見られる。人は個人のみでは成立せず、身体機能も人同士が繋がるために備わっていることからも分かる。

繋がるための身体機能とは何かについて。

繁殖に必要な生殖器が一例であるが、身体のスケールや能力がほぼ同一であることで行動を同期させ、調和させやすいことも大きな要素だ。

4つの流れ理論も人の集団を中心に考えた方が自然になると思う。

「人は人の秩序を脱することはできない」

この秩序は集団の秩序もそれを内面化した個人の秩序も意味している。

「人は物にはなれない」

この言葉の含意は「物にはなれないが集団内において多様な役割を持った様々な人として存在できる」ことへの期待を表したものと言える。

自分はこの考え方を通じて「人は人になれる」「人は人にしかなれない」という当たり前の事実を根拠とした人の可能性と限界について述べているのかも知れない。(2022/8/9)

集団の秩序と個人の関係

集団の秩序を内面化して、その集団の協力による恩恵を得る。

これを実現するためには自発的に個人が秩序を内面化するだけではなく、自身を集団の側からも受け入れてもらわなければならない。

両者がその秩序を共有することを承知し合う必要がある。いわば契約だ。どんな集団であっても受け入れる側には、集団独自の秩序があり、その秩序を内面化する、あるいは従うことを約束する者に限り集団は受け入れるものだ。

約束事や法律、慣習など、誰にも馴染み深い、集団の基礎的な特性だ。

集団の秩序に身を委ね、集団に受け入れられることによって、個人は安心と安全を得る。当たり前に思えるが、これが人の個体にとっては生死を分けるほどに重要なのだ。安心安全と単に述べるだけではピンと来ないが、それを実現するために人類がどれほどの労力を費やしてきたか計り知れない。(2022/8/10)

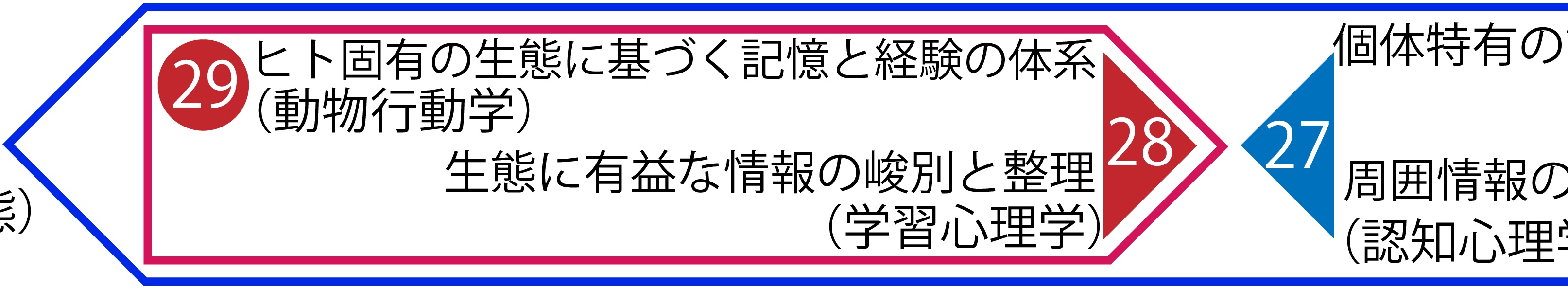

関連する項目

(29)に関連のある42区分を以下に示す。

・⇧30 固有の自己認識と他者との協力

・⇨28 生態に有益な情報の峻別と整理

(29)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・人的環境(F)

・内的秩序

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論