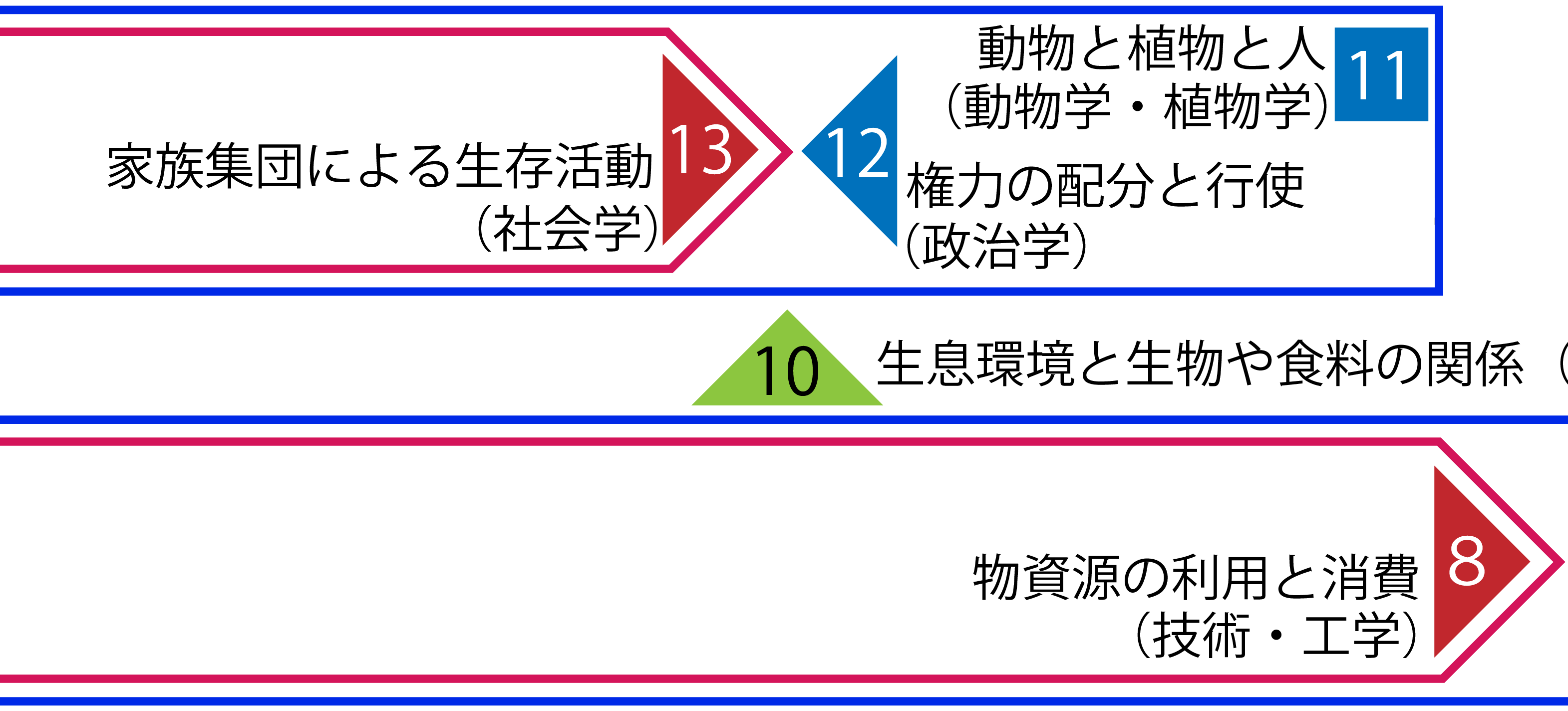

目次

- 区分⇧10の定義・関連する学問分野

- 生物的環境(C)との関係

- 区分⇧10と人と物の関係

- 現代における区分⇧10と食料供給システム

- 物的環境(B)の内的秩序の起点

- 現代における区分⇧10のあり方

- 区分⇧10と生存を可能にする条件

- 不均等な者同士の協調

- 生物の発生条件と区分⇧10

- 関連する項目

区分⇧10の定義・関連する学問分野

物的環境から生物的環境への流れの区分⇧10は、人や生物の周囲の物質的条件が生態系や食糧供給系に影響を与える過程を示す。

[wikiより「生態学」とは、生物と環境の間の相互作用を扱う学問分野である](2022/11/26)

物的環境(B)が生態系の有り様に大きな影響を及ぼす過程について言及するこの区分⇧10は生態学が中心的な研究分野となる。

現代人にとって、産業の生産物を無くしては生活が成り立たない。このように物資源は生活に強い影響を及ぼす基盤になっている。

この人と物のつながりを示すのが区分⇧10だ。文明が人の有り様を規定する構造について述べた分野として文明論も当てはまる区分だ。(2022/11/22)

生物的環境(C)との関係

自然環境(B)が生物的環境(C)を包み込んでいる構図について説明する。

物的環境(B)に存在する物質の働きによって生命分子の集まりである生物の個体は成立して生存している。

生命の営みは個人の周囲環境の物質的条件、7つの環境層の区分で言えば物的環境(B)に支配されていることは生物学の知見からも明らかだ。

物的環境(B)に存在する生命分子の繋がりと分子間の化学反応によって生物は成立している。この物的環境(B)と生物的環境(C)の関係性を示すのがこの区分⇧10だ。(2020/7/7)

物的環境(B)が整い安定すると、その上に生物的環境(C)が築かれる。

この関係によって成り立つのが生態系として観測される自然界の壮大なシステムだ。

この物的環境(C)のヒトという生物にとって重要な点は、食べても病気になったり死んだりせず生存に必要な栄養素を摂取できる生物が周囲に存在することだ。(2020/8/5)

区分⇧10と人と物の関係

不均等な人同士の協調が物を媒介にしてなされる。この一行で記述できているか。

⇧10の過程でも⇩41の過程でも人と物の結びつきが重要な働きをする。

人は常に周囲の物と接している。そして人同士の関係には常に力の不均等が存在する。

なぜなら個人ごとに占有する場所や物が異なるからだ。属している場所、所有している物と言い換えても良いだろう。

ここでいう物とは物理的に身体と接している自然物や人工物だけではなく、周囲に存在しており意図に応じて自由に手に取って扱える物も含む。

このような不均等のあり方は物的環境(B)に限らず、個人ごとに全ての環境層で異なる。つまり、個人ごとに自由に動ける場所や自由に扱える物や存在の影響力などは異なることを意味している。(2022/6/20)

人が物的環境(B)の影響を受ける流れは「行き」だ。

価値ある物は人に影響を与えるからこそ価値があると言える。

一方で、人が手に取って利用する物で周囲に影響を与える場合もあることから「帰り」と「行き」の流れは融合的なものとも言える。厳密な区分は困難かも知れない。

この物の価値に関わる行きと帰りの二つの流れが、経済の発展をもたらしたのだ。(2020/7/3)

現代における区分⇧10と食料供給システム

現代の食糧事情について自分なりに考えてみる。

現代人の大部分は、産業により生産された食料を経済システムを用いて分け合っている。

遡ると原始時代は自然環境(A)と生物的環境(C)が直結したようなある意味シンプルな構図であった。そうした生物的環境に生息する生物性の栄養素に基づき情報的環境(D)の内的秩序は保たれ、健康な肉体的環境(E)を築いていた。わかりやすい構造だった。

現代においては自然環境(A)と隔離され、開発された居住区や都市部に人は暮らしている。この意味で現代における自然環境(A)も人の手が加わった人工的な空間を意味することになる。

その都市や居住区にある住宅は物的環境(B)の内的秩序に含まれる。

開発された土地は物的環境(B)の外的環境に及ぶ働きかけと言える。

人工的な物的環境(B)に取り込まれた生物は檻に収容されたり、調理されたり、加工された状態にある。そしてパッケージされたりスーパーの棚や冷蔵庫の中に収まっている。このような食料は経済資源として流通している。

この意味で、帰りの流れにおける物的環境(B)への働きかけを通じた移動や処理、加工などの影響下にあるのが現代の生物的環境(C)の外的環境に生きる生物達なのだ。

原始時代の純粋な行きの流れ(競争相手としての他生物)は殆ど存在しない。

現代人は食料供給システムによって、自由に動けない生物を捉えてそのまま摂取するような状況を生きている。(2021/1/22)

物的環境(B)の内的秩序の起点

物的環境(B)の内的秩序は人が物資源に働きかけることで発生する環境条件である。

この物的環境(B)の内的秩序が発展を始める時系列上の起点はどのようなものだろうか。

人の意図した行動によってもたらされる影響は4つの流れの定義上「帰り」の流れに含まれる。つまり、物を加工して作り上げるという人の代表的な特徴を意味する区分だ。

しかし、行動には人の意図しない影響が含まれる。例えば大きなマンションを建設することで鳥類の生息環境が変わり自然生態系に影響が出ることなど。

こうした弊害は逆らいようのない現象を意味する「行き」の流れの中で露見する。

最初期の人類は自然環境の森林の中で暮らしていた。

その暮らしの中で環境に存在する食資源を得ることが主要な営みであった。まだ道具を作り出すことはできない。

この時代における人にとっての物的環境(B)の内的秩序とは何か。物的環境(B)の内的秩序の定義は人が手を加えて取り扱うことのできる、食料を除く物資源全般を指す。

それは当初は手に取れるサイズの石であったり食べ物の殻などの残り物だった。

利用可能性のある物資源が環境中に存在している状態は横の行きの流れ(←)で形成される。いわゆる自然の恵みが存在する状態だ。

この定義に何の意味があるのか分かりづらいが、例として原初の人類にとっての物的環境(B)の内的秩序の単なる石器等を道具として使っていた状況と、現代人が生まれた頃からコンピューターを利用できる状況を比べると理解しやすい。

この例は、過去の人が横の帰りの流れで働きかけ積み重ねた結果である現代文明も横の行きの流れに内包された構造を示している。

内的秩序と外的環境の入れ子構造によって物的環境(B)の内的秩序も横の行きの流れ(←)で受け継がれているのだ。

こうして逆らいようのない前提となる行きの流れも時代や文明の発展の程度によって大きく変わるのだ。環境の中に人が利用できる物は何が存在するか?これを問うのが縦の行きの流れ(↑)の意義だ。

物的環境(B)の内的秩序は人の営みである文明によって大きく切り開かれてきた区分と言える。

最初は偶然発生したちょうど良い大きさの岩の影を住居としたり、食料を求めて日常的に通る場所が踏み固められて道のようになったり、人の行動の影響は微々たるものであったが、利用できる物資源は環境中の至る所に存在した。

これが物的環境(B)の内的秩序が発展を始めた起点と言える。(2020/7/21)

現代における区分⇧10のあり方

自由に動きにくいのが現代社会だ。そんな中でも一定の方向性をもって多くの人が活動している。

この現象を物的環境(B)の内的秩序の中にある生物的環境(C)という視点で説明できる。そのために、まず人が役割を持ち社会に配置されていることに着目する。

物的環境(B)の内的秩序は、人が築いた街を始めとする人工物と自然物の組み合わせで存在する。

生物的環境(C)において個人は各々の場所(物的環境内)に誕生した後に周囲の環境に合った形に成長して、その物的環境(B)になじんだ生物的環境(C)の一個体として振る舞うようになる。(2020/6/18)

区分⇧10と生存を可能にする条件

生物は摂取対象としての価値以外にも様々な恩恵を与えてくれる。

人は摂取できない物資源や生物資源も利用することで、単に身体の働きに直接関わる栄養素を摂取すること以外の生存可能性を高める営みを生み出した。

人にとって最優先されるのは食料としての生物であり、まずはその獲得を目指す。

そして得られた十分な食料は生存を維持する営みを越える活動を支える余剰エネルギーを生み出す。

こうして発生した余暇を使い、他生物の素材を加工して身を守る服や家にすることを始めとして他生物を捕え囲い込む場所を作った。物的環境(B)の内的秩序の進歩は人の生存可能性に多大な貢献をした。(2020/6/24)

不均等な者同士の協調

力の不均等な者同士の協調について。

人同士の関係においてこれが成立するための物の役割をもう少し詳しく考えよう。

人は周囲にある物を自由に手に取って、それを道具として用いることを通じて身体機能の延長としての強い力を得た。人間に特徴的なこうした振る舞いは様々な研究の対象となっている。

力の不均等な者同士の協調が成立する条件は、違う個体同士であっても両者が同系統の遺伝子を持つ生物種であることだ。その上で協調を媒介するのが物なのだ。

場合によっては犬や猫などのペットとも協調は成立するかも。(2022/6/19)

近代社会の現状をありのままに記すとすれば「力の不均等な者同士の協調が成立している」ということになるだろう。それを成立させている要素が「物」である。

力が不均等な者同士であっても協調を成立させるために、物を分解して分配したり、印をつけて記述したり、勝手気ままに加工して力の不均等の解消を志向し続けている。(2022/6/19)

生物の発生条件と区分⇧10

生物は自然環境にその身体を維持するのに適した条件が全て整わなければ生存できない。生物の体を構成する生命分子が十分存在し、適切な気温や湿度が保たれ、水や日照が得られ摂取可能な生物資源が存在し、外敵から身を守る地形も必要だ。(2020/6/24)

環境層の順は自然環境(A)の次に物的環境(B)があると考え、次に生物的環境(C)があるとするのが合理的だ。

生物の発生には自然環境に物質が存在することが必要だからだ。これは生物学の検証によっても裏付けられる事実だ。

人同士の競争の調整に物という経済資源を用いることから、当初の考え方では環境層の順を生物的環境の上に物的環境を配置していた。

経済活動の説明もできるので正しいと考えていたが実際は違う。人はそれほど自由に物を用いて人間関係の調整をできていない。

物は身体と同化できる程に可変的ではないからだ。新自由主義の考え方とは相入れないが、私たちは生まれながらの周囲の物的環境に強く支配されている。

生物的環境(C)から肉体環境(E)に渡る人間関係の不均衡の調整には、融通可能な人的環境(F)が用いられる。

要は現実をそのまま認識に落とし込むことでしか調整できないことを意味している。これは実感として腑に落ちるだろう。(2022/6/15)

関連する項目

⇧10に関連のある42区分を以下に示す。

・[11] 動物と植物と人

・(9) 物的な資産と言語による無形資産の生産と分配

⇧10に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・物的環境(B)

・縦の行きの流れ(↑)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論