目次

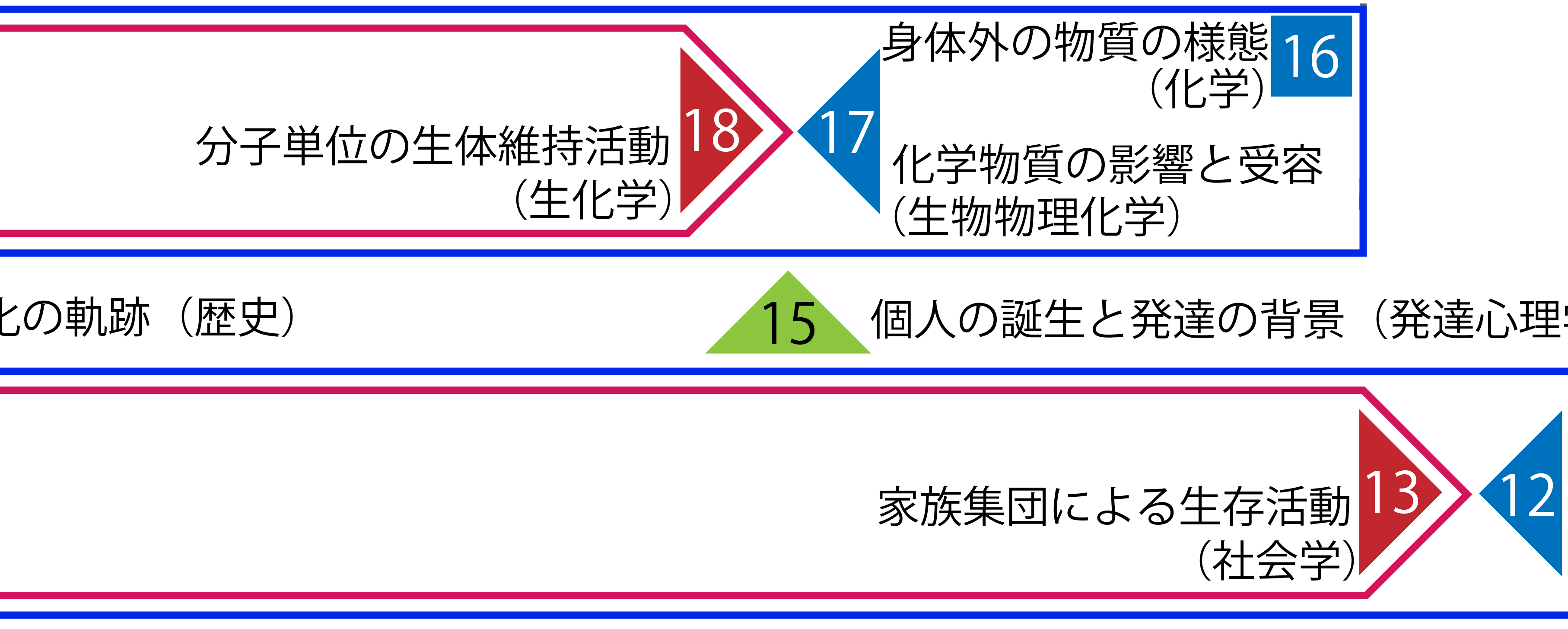

区分⇧15の定義・関連する学問分野

生物的環境(C)から情報的環境(D)への過程を示す区分⇧15は、既に親が存在する自然環境や物的環境や人間関係の中に、それらを受け継ぐ形で新しい生命が誕生して成長してゆく過程を示している。

[wikiより「発達心理学」とは、人の加齢に伴う発達的変化を研究する心理学の一分野](2022/11/26)

何はともあれ新しい命は産まれる。

自然環境(A)や物的環境(B)や生物的環境(C)の内的秩序(両親の人間関係)など、生まれながらに背負うことになる背景は厳然と存在している。

そうした背景から生まれる新しい生命の持つ可能性や、生命の本質の環境層(D)に移る過程を示す区分がこの⇧15だ。

この区分に関連するのは出産とその周辺を研究対象とした学問分野になるだろう。(2022/11/22)

情報的環境(D)を構成する経路としての区分⇧15

生物的環境(C)が個人の肉体環境(E)に影響を与える。

人は生物を食料として咀嚼して分解して身体に取り込み、分子を制御して栄養にする。こうして生物的環境は肉体環境に影響を与える。生物的環境はこのように身体を構成する分子に関わる。入れ子構造で考えると生物的環境の内側に肉体環境が包まれているのだ。人が身体に生物を取り込んでいる現実から考えると理解しづらいが、実際にはその直感の逆であると言える。(2020/7/7)

身体形成の材料としての生物的環境(C)

まず人は食べ物がなければ生きられない。

そして食べ物の量と内容によって人の成長の度合いは変わり、体格の違いや寿命の長さに影響が及ぶ。自然環境(A)における生物の一種として発生した人は周囲に摂取可能な生物が存在することで生存できる。

原始時代に人の周囲には栄養分となる生物が存在していた。同時に自身に危害を及ぼす敵性の生物も存在していた。食べ物を効率的に手に入れる手段と危害から逃れる手段として人の行動が効果的に機能しなければ生存できない。

このように生物的環境(C)は人の行動と栄養摂取に大きな影響を与えるフィルターとして機能する。

現代においても食料を手に入れる手段は行動を規定する最重要の要素となるが、敵性の生物に対しては生活エリアが都市などによって隔離されているので余り影響はない。(2020/7/23)

生物的環境(C)について。これは人が摂取可能な生物資源と敵対的な生物により構成される環境要素を意味する区分だ。

生物的環境の優れた豊かな土地(当然に水資源も豊富)にすみ分けられた人類集団は、多くの栄養素を得て豊かな肉体環境(E)の基礎を築く。これにより餓死することも病死することも減り、他生物を捕らえたり敵から逃げるのに役立つ強い体格を得る。(2020/7/3)

区分⇧15を含めた身体形成の過程

生存に適した生物的環境(C)が得られると、栄養状況と身体の分子的な組成に関わる層の情報的環境(D)を介して肉体環境(E)が現れる。

肉体環境(E)とは、生物を摂取しても体調を崩さずに生存を続けて世代を重ねることを可能とする細胞の集合体である人まとまりの身体を意味する。

自然環境(A)や生物的環境(C)の中でヒトの身体は想像以上に多くの環境要素の影響を受ける。気温や湿度は言うまでもなく、様々な病原体やウイルスに対しても抵抗力を持ち生存を可能とするための身体とそれを形作る細胞の働きを進化させ、安定を得てきたのだ。(2020/8/5)

関連する項目

⇧15に関連のある42区分を以下に示す。

・[16] 身体外の物質の様態

・(14) 霊長類としてのヒトの生態

⇧15に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・生物的環境(C)

・縦の行きの流れ(↑)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論

線画.jpg)