目次

区分[26]の定義

動物の脳を含む内臓器は、感覚器や運動器官を制御して自身の中枢である内臓器を守る使命を負っている。

動物は周囲の環境に対処する行動の仕組みと、内臓器を守りながら異性と交わり繁殖するための仕組みを持っている。

この仕組みは脳と感覚器と運動器官の働きを有効に繋げた行動を発現させる。この発現に至るためには周囲の情報を整理して体系立て、リアルに捉える脳の働きが必要だ。

この働きを通して捉えられた世界の、人という生物にとってのリアルな像がこの区分[26]だ。

人が感覚器で捉え得る世界の像、生きている実感を始めとして、人が感じる世界の全てがこの[26]区分に当てはまる。

言い換えれば脳で感知、認知する世界の像、情報の捉え方だ。これに該当する学問分野は認知心理学か心理学の何らかの分野になるだろう。(2022/11/22)

区分[26]の定義について詳細な説明

人的環境(F)の外的環境は、個人に関わる周囲の事象を人的環境の内的秩序で受け取る前段階の認知のプールに該当する区分である。行動を直接的に強制することはない、事実をありのまま又は言語という記号を媒介にして受け取った状態である。

生物間の関わりを示す区分である生物的環境(C)の内的秩序は、家族のように行動を共にすることで利益を分け合い生存を得るための人の集まりの様態を意味する。

この生物的な関わりの現象を認知上で受け取る過程が人的環境(F)である。

そして、人同士の関わりに関する認知は人的環境の内的秩序で受け取られる。この人に関する情報が選り分けられる前の、個人が認知する世界の像を意味するのがこの[26]区分だと言える。

これは生物的環境(C)の内的秩序よりも行動発現の要因により近い、個人による認知の有り様を示す区分である。個人の周囲の事象・事物を認知により映し取ったものだ。

例えば「明日食べ物をお前にやる」と約束したり「物をよこさないと危害を加えるぞ」と言って脅したり。このように言語を発することが、個人の認知した事象を他者に伝えるということだ。ビジネスの情報のやり取りや金融のやり取りを支えるのもこの認知の働きだ。言い換えれば、個人の周囲環境を示す「事実であると認知された情報の集合」がこの[26]区分だ。(2020/7/24)

関連する学問分野

人的環境(F)の外的環境の区分[26]は、身体活動を通して脳が周囲環境から生存と繁殖に有益な情報を正しく受け取るために形成された、個人固有の認知の有り様を示す区分だ。

[wikiより「哲学」は、原義的には「愛知」を意味する学問分野。「愛知としての哲学」は知識欲に根ざす根源的活動の一つだが、19世紀以降は自然科学が急発展して哲学から独立し、哲学は主に美学・倫理学・認識論という三つで形作られるようになった](2022/11/27)

区分[26]と言語の関係

特定の物から期待する何らかの性質を引き出すために有効な行動があるとする。

その行動を他者が再現するために助けとなるのが言語や文字による情報だ。

言語とは情報的環境(D)の定義である広い意味での「情報」(物質固有の性質に基づく固有のエネルギーの流れの質を指し示すもの)を人の感覚器で認知可能な記号に置き換えたものだ。

その記号を縦の行きの流れ(↑)の人的環境(F)の外的環境で受け取り、同時に体験した事象を通じて言語と意味合いを結びつける。「この言語は~の事象を意味する」といった具合に覚えるのだ。(2022/6/23)

区分[26]の働きと人類の進歩

人の「言語に基づく認知の体系」が進歩して環境に対する認知の精度を高めることは、環境の物資源に対する影響力を高めることを意味する。

事象・事物に対する認知を言語の働きを通して共有することにより、人の認知の体系は発展した。こうして認知の働きに基づく人同士の協力によって、自然にある物資源に手を加えて価値あるものに変える力を得たのだ。(2020/8/5)

言語に基づく認知の体系について

「言語に基づく認知の体系」は、脳内に敷設された道のようなものである。

それは道であるから整備されるに従い多くの人が通行するようになる。道は同じ方向に行く人もいれば、逆の方向に行ったり、時には壊そうとする人もいる。

何にせよ、これは人が認知する世界の広大な空間を言語によって地道に開拓して整備してきた成果なのだ。

道であるから方向性を持っている。それを進むか退くかの二つの方向性を持つのは人が生きるのを止められないのと同じだ。

その意味で道は一方通行にも思えるがそうではない。言語に基づく認知の体系は他者との関係性の上に成り立つからだ。言い換えれば、その体系は社会関係を基礎に築き上げられたものである。よって最小の社会単位である一対一の対面した人同士の価値観の膨大な組み合わせは、2人分の2つの進行方向を持つ道、つまり否定と肯定を内包した構造になるのだ。

言語の最初は「私とあなた」という概念から始まる。

そして「私の行動とあなたの行動」あるいは「私の物とあなたの物」といった具合に、2者という最小の単位から無限とも思える複雑な絡み合いを経て言語(文字情報)は整備される。

これら2者の方向性は一致しない、時に対立するものとして存在する。人はそれぞれ違うまとまりとして存在して行動も別々に起こるからだ。

そして誰もが人という生物種であり、概ね同じ身長と体重で街などの似たような空間に存在するのでよくぶつかり対立する。その際に両者が和解したり調整的な行動を取るためにはまず「私」と「あなた」を分けて認知する必要がある。これが第一段階。

そして「私」の行動の過程で物や食料、家族など自己の周囲のあらゆる現象を認知する。そして「あなた」つまり他者も同じように周囲の現象を認知して行動している。そのため「私」は他者の物、食料、家族に対しても自分と似たような価値観で捉えて認知している。このように互いを認知し合っている構図となる。

そのような2者の構図上には、私とあなたの2点を結ぶ線が想定できる。2者が対面することは問題を共有することを意味し、問題という概念を共有することは言語を生むきっかけとなる。

こうして生まれた言語は独特の認知の体系を作り出す。世界に存在する人類が一人だけならば言語は存在しない。他者とそれを含む大きな集団で共有されるものが言語に基づく認知の体系なのだ。

さらに詳しく述べると、個人の知識や学力は「言語に基づく認知の体系」そのものではない。

その個人が暮らす世界の知恵や知識を全て集めたものとして定義した概念が「言語に基づく認知の体系」なのだ(まるでファンタジーのような概念)。もちろん個人の学力は「言語に基づく認知の体系」の影響を受けるし、重なる領域もあるが別物であると考える。

「言語に基づく認知の体系」について更に掘り下げる。これは全人類の認知する世界の像の総体ではない。一定数の人同士が集団で共有する認知の集まりが「言語に基づく認知の体系」なのだ。

分かりやすく言えば言語化された知識の総体。言語は一定数の人で共有する認知の具現と言っても差し支えないツールだからだ。

ここまで来てやっと「言語に基づく認知の体系」(人的環境(F)の外的環境の一要素)の定義の詳細な像が見えてきた。言語で表現し得るもの。それを用いて作られた構造体、つまり知恵と知識、学問、科学などがそれだ。

「言語に基づく認知の体系」は人類の発生初期から存在し、意味内容の積み重ねを行なってきた領域である。

人類初期においての「言語に基づく認知の体系」の密度は薄く、その働きの内側で守られて生きる人類は殆ど居なかった。しかし現代は違う。

「言語に基づく認知の体系」が密度を増した要因として、文明の発達によって各環境層の内的秩序の安定性が高まり人口が増加したことによって人同士の関わりを押し進める圧力が高まったことが考えられる。

人口は爆発して都市に密集して、産業も発達して成長を伸び悩み、それでも競争の圧力は衰えず、紛争や戦争の危険に瀕している。

ここに至るまでに幾度もの衝突と調整が繰り返された。その調整の道筋が「言語に基づく認知の体系」の中に整備されてきた。

それは例えば国を治める法律、国同士の条約、経済活動を制御する金融システムなどである。

生身の人と人の関係を越えた、もっと大きな物的環境(B)を背景にした道筋が「言語に基づく認知の体系」の本質だ。

人同士で共有される概念を示す「言語に基づく認知の体系」は文明を下支えして強い力や人同士の協働の力を生み出した。この力は物的環境(B)の内的秩序を複雑で巨大なものにする。

これに伴って言語の役割も認知の体系も変わる。

例えば自動車が物的環境(B)に存在する要素であるのに対し、それを製造して制御する技術や運転方法は認知の体系の一要素だ。個人のユーザーは車を製造する方法も、走行する理論に注意を払わなくとも、安全性と利便性に関わる認知体系を用いるだけで用は足りる。言語に基づく認知の体系はこうして変わってゆくのだ。

個人の人的環境(F)(言語に基づく認知の体系=知識)が、自然環境の有り様そのものを写し取ったものとほぼ同一であった太古の状況から乖離して行き、現代人の運用する知識は文明の運用なくして生存さえできない程のものとなった。

それでも差し支えないのが現代人であり、厚く積み上がった物的環境(B)の内的秩序の層に包まれている。多くの人がその厚い層の内側で暮らすようになっている。

「言語に基づく認知の体系」はその物的環境の内的秩序の巨大な要塞を運用するのに都合の良く整備されたものへと変化を遂げている。(2020/7/11)

言語に基づく認知の体系の実際

生命を支える自然環境の長い安定の上に構築され、多くの生物的環境(C)の内的秩序と物的環境(B)によって支えられている人間の言語に基づく認知の体系について。

言語そのものが支えるのではなく、言語による情報を「信じて」行動する人がいることで初めてそれは意義と機能を発揮する。

人の言語に基づく認知の体系が、突発的なコロナ禍のような状況で機能不全を起こし運用に耐えなくなった場合について考える。

今までかなりの部分の判断材料を既存の知識に頼って生きることを覚えてしまった現代人はそれを信じられないなりに何とか運用するしかない。

これは心的環境(G)と人的環境(F)の内的秩序の入れ子の関係で説明できる。

つまり個人的判断(心的環境)は言語に基づく認知の体系(人的環境の内的秩序)を通して行われる。集合知を借りて個人的判断をするというわけだ。

この集合知の機能の大きさは現代では情報技術革命によって信じられないほどの規模となっている。

ところで「言語に基づく認知の体系」にはどんなものがあるだろうか。

「言語に基づく認知」とは普段私たちが「情報」と呼んでいる概念と同意であるが、意図する意味を正確に伝えるためにこの表現を用いている。

「言語に基づく認知の体系」には学問、科学、言語、習慣、宗教、文化、法律、思想などが例として挙げられる。

この例のように、力による統治の正当性を担保することにも用いられる「言語に基づく認知の体系」であるが、それが何らかの理由により不当な力による統治になった場合はその「言語に基づく認知の体系」は実情に沿わない無駄の多いものとなる。

力をどのように切り分け分配するかを示すことも「言語に基づく認知の体系」の機能の一つだ。

富の分配を担う経済的な機能の多くは「言語に基づく認知の体系」に頼っている。それは経済的価値を適切に反映した「言語に基づく認知の体系」が存在することで適切な分配が実現する。

上に記した2つの「言語に基づく認知の体系」の機能は政治と経済という非常に重要な人の営みに関わっている。(2020/6/26)

関連する項目

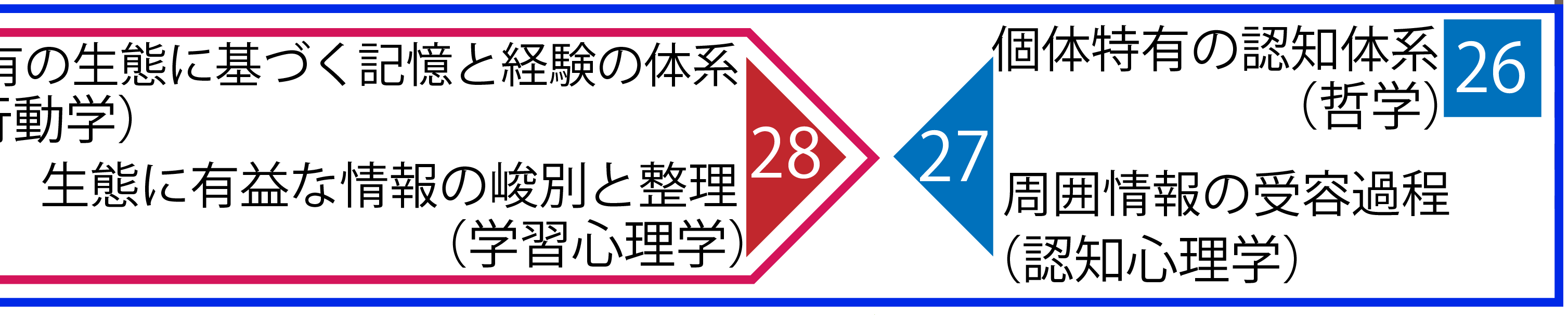

[26]に関連のある42区分を以下に示す。

・⇦27 周囲の情報の受容過程

・⇧25 身体と脳機能の関係

[26]に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・人的環境(F)

・外的環境

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論