目次

区分[31]の定義・関連する学問分野

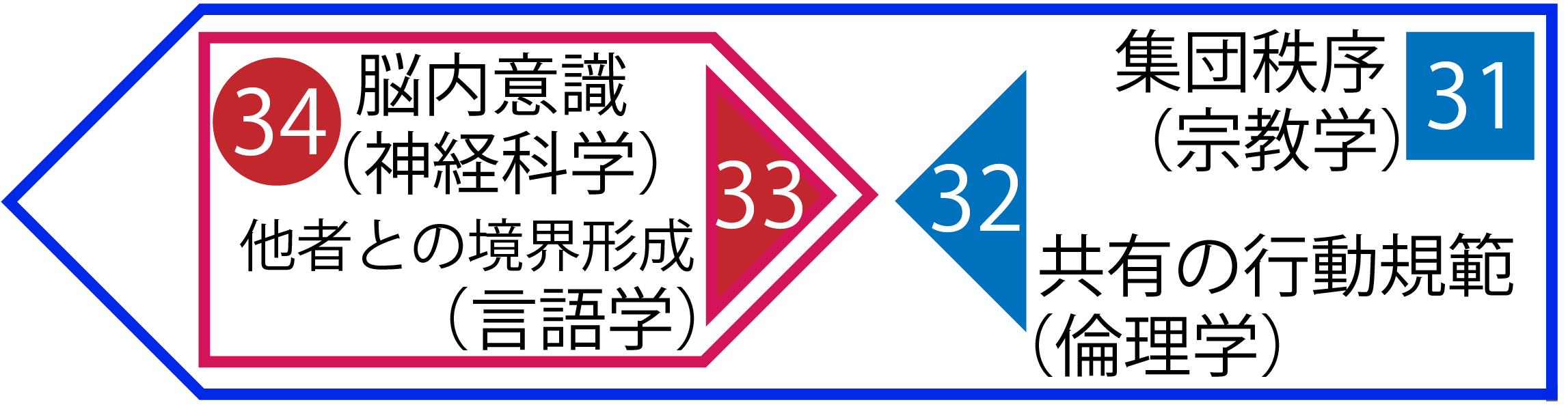

心的環境(G)の外的環境の要素を示す区分[31]は、自身が属していると個人が認識する集団全体の利益や存続を目的とした、集団内で共有される心理作用を意味する。

宗教として明確に教義が認識される場合に限らず、仲間内での利益や意見の競合を乗り越え協力して集団の利益を得るための基礎となる心理作用である。集団の権力者による圧力や仲間内の同調圧力による心理作用も含まれる。

[wikiより「宗教学」は、経験科学の様々な手法を用いて宗教を研究する学祭的な学問である]

(2022/11/27)

仲間や家族などの集団の成員同士であっても、異なる生物個体である以上は利益や意見が競合することは起こる。

その逆に、仲間であるからこそ集団全体の利益を優先するための奉仕、自己犠牲的な行為も起こり得る。

このような共同体の全体の利益や存続に関する心理作用の研究分野は何か。それは集団の秩序を対象とした知識分野である。逆らいようのない集団による同調圧力や集団内の権力者による圧力が内面化されたもの。集団心理に関する研究の一つとして宗教思想学があるか。(2022/11/22)

行動の原理と他者の存在

生物が「身体から離れた対象に対してする意図を持った働きかけを通じて目的を達成すること」これを行動発現の原理とする。

そして行動の現れ方を示すのが行動パターンという概念だ。これは脳の働きと身体運動の組み合わせによって現れる。遊びや徘徊的な行動もあるが、基礎的な行動パターンは主に生存、繁殖を目的に形成される。

そして目的を達成するための行動を成立させるためには、自分の身体と他者や他生物という外部の存在を区分して認識しなければならない。自分の身体がどれか、たとえば視覚で自分の手と物を区別して認識できなければ物を手に取ることもできないだろう。

この意味で心的環境(G)こそ行動を実際に成立させる直前の段階と言える。私と世界を識別する区分だ。

自分と区分された、普段我々が認識する世界を示す。これが心的環境(G)の外的環境だ。(2022/7/11)

個人と他者を繋ぐもの〜感情

心的環境(G)の外的環境について。これは言わば個人の他者に対する思いだ。

最も原初的には母親と子が互いに抱く感情や認知の体系だ。母子関係を始め、このように別個体を繋げる何らかの仕組みは動物に等しく備わっている。

この繋げる仕組みの現れの一つが「感情」である。この点で逆らいようのないものとして心的環境(G)の外的環境も横の行きの流れ(←)であると説明できる。

感情をもう少し見てみる。他個体を守る、他個体に頼る、食物を摂取する。以上は生物の生存を助ける行動のパターンでありそれを推進するのが感情の働きだ。

感情は情報的環境(D)の外的環境から得た認知を生存を助ける手段である行動に結びつける働きをもつ。情報的環境(D)の外的環境から入った情報が行動に向けて人的環境(F)~心的環境(G)で統合されるのだ。

情報的環境(D)の外的環境は個人が認知可能な世界の要素の総体と捉える。これは個人の五感による認知能力の限界によって示される。

人的環境(F)は上述の情報的環境(D)の外的環境から必要なものを取り出し整理して行動の成立を助ける認知の働きだ。

これは個人が五感によって得た情報のうち、行動の成立に必要なものを選り分けて認知する働きである。それに加えて個人の属する集団において共有される知識という「言語に基づく認知の体系」も行動の成立に必要な情報として用いられる。

心的環境(G)は個人の行動発現に最も近い段階の脳の働きを示す環境層の区分だ。

行動は個人単位で発現するが、社会的な行動をとる人間にとっては「言語に基づく認知の体系」も強い影響を持つ。つまり個人は、その社会で共有される習慣や知識のフィルターを通して自身の行動に関わる情報を受け取るのだ。その傾向が強い現代人は集団の認知のフィルターを通して行動を成立させる判断材料としている。

以上の理由により、個人が思ったことでも他者の存在のフィルターからは逃れられないのだ。(2020/7/21)

他者の存在

行動によって得られた成果を分け合ったり、行動の達成のために協力できるのが他者である。他者の存在によって行動の目的や質、内容は大きくかわる。それほど重要で近い存在だから行動につながる意識に直結した環境層になる。

他にも理由はありそうだが協力とか、競合のように他者の強い影響力を示す環境層であることに間違いないだろう。(2022/6/23)

集団の秩序

本論は基本的に個人の内的秩序を中心とした記述がなされているが、集団の秩序と置き換えた方が良い部分も多い。なぜなら個人の内的秩序は集団の秩序と深い関わりがあり、集団の秩序は自然物を始めとした周囲環境と深い関わりがあるからだ。この3つの要素は一体となっていると考えられる。

概要図でも内的秩序の枠が意味するのは個人ではなく集団の秩序に置き換えることもできそうだ。このように集団の概念も含まれた図になっている点で信頼がおける。(2022/8/10)

関連する項目

[31]に関連のある42区分を以下に示す。

・⇦32 共有の行動規範

・⇧30 固有の自己認識と他者との協力

[31]に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・外的環境

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論