目次

- 区分⇩40の定義・関連する学問分野

- 区分⇩40の概説

- 帰りの流れの縦と横の関係

- 生物的環境(C)における行動の達成程度

- 行動の達成程度と生存可能性

- 生命分子の情報を消費する構造について

- 区分⇩40に含まれる発声による発語行為

- 関連する項目

区分⇩40の定義・関連する学問分野

[wikiより「歴史」は、何かしらの事物が時間的に変遷したありさま、あるいはそれに関する文書や記録のことをいう。主に国家や文明など人間の社会を対象とする。ヴィルヘルム・ヴンデルバントの科学分類によれば、「自然科学が反復可能な一般的な法則であるのに対し、歴史科学が対象とする歴史は反復が不可能である一回限りかつ個性を持つもの」と定義している]

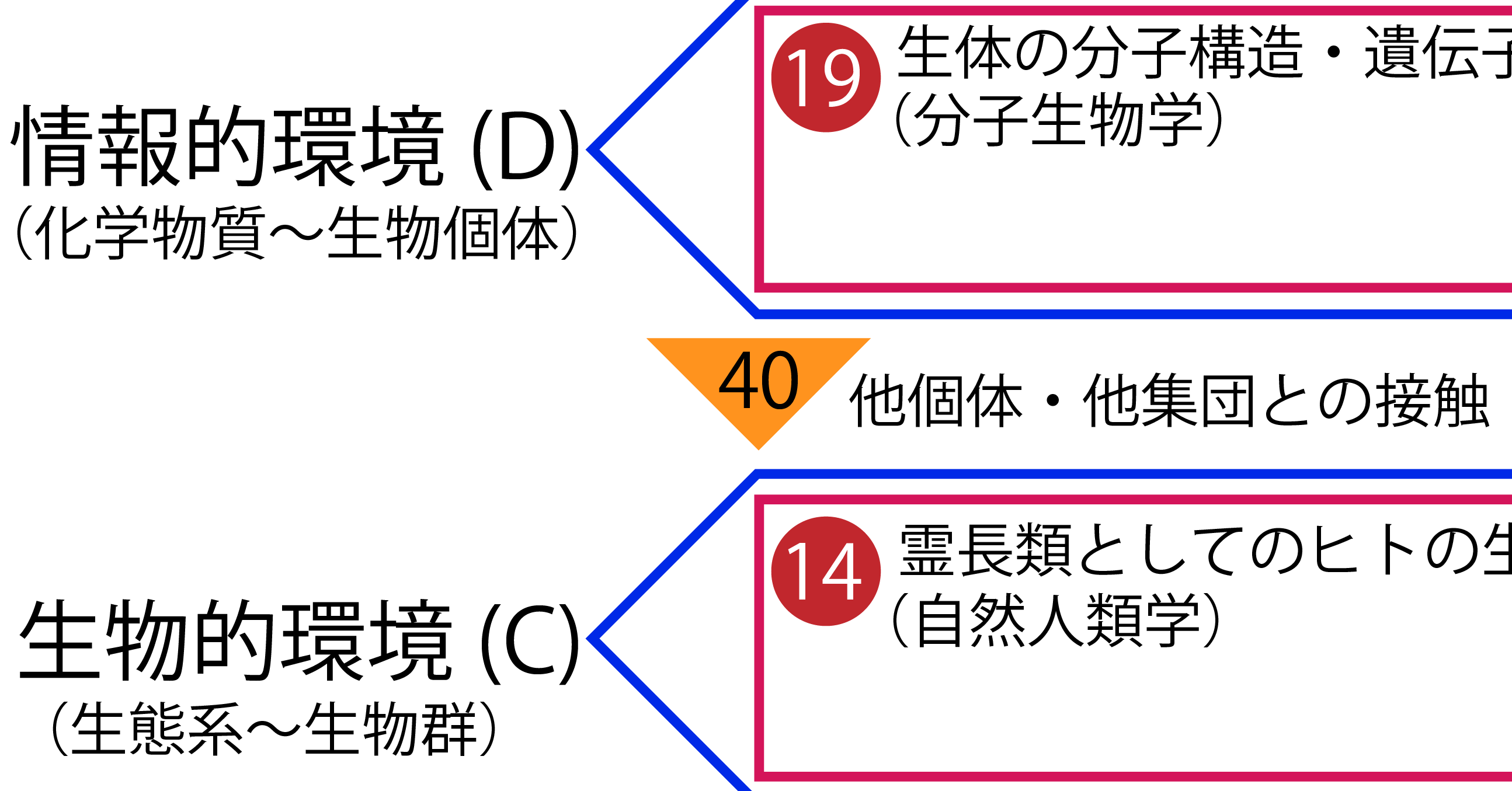

情報的環境(D)から生物的環境(C)に至る過程を示す区分⇩40は、生物の習性や生態が実際に現れて、個人の行動が周囲の他者や他生物との接触に至る過程を意味する。異なる生物個体同士の接触は常に不確定な要素を孕んだものとなる。このように、法則では測れない人同士の関わりの軌跡が歴史となる。(2022/11/27)

区分⇩40の概説

行動によって周囲の生物に接触する目的は主に生存と繁殖と捕食のためだろう。

強い仲間や同生物種の群れと一緒に居ること、異性と接触して繁殖行動をすること、食料の摂取行動をすること。どれもが生きるための最重要の行動として生まれながらに身についている。つまり行動の目的で到達点だと言える。

縦の帰りの流れ(↓)における生物的環境(C)は、生物の習性や生態が実際に現れる過程を示す区分だ。

脳や身体内に備わった生態と関わりのある心的作用によって現れる行動の内容によって、他者や他生物と関わる様態を示すのが区分⇩40である。

生態系の事象は非常に複雑であるため、生物個体の脳に備わった習性や生態に関わるプログラムだけで全てを都合良く処理することはできない。そうした不確定で隔離された他生物とのやりとりが実際に起こる。

それは主に家族や仲間との協力や、利益の競合する他者や他生物との関わりである。こうして縦の帰りの流れ(↓)は、行動によって生きるための戦いが実際に起こる過程に到達する。

⇩40に関連する学問分野は生物の生態学だけでは人同士の争いまでカバーできないので、それに加えて政治学などの社会科学系の学問が必要になる。

主に人同士の問題を解決する方法についての研究対象となるのは、概ね根源的な生存をめぐる競争であり、食料や人的資源をめぐる争いだ。経済的な物資源をめぐる争いはその根源的な競争の派生に過ぎないとも言える。

そこで、⇩40に該当する学問分野を歴史としたい。

これは方法論と呼べるほどに成熟した理論に達することのない人の営みの結果を明らかにして、その中に人の歩む道筋を掴むための手がかりを求める分野だ。

歴史は実際に人が本能に従い、衝突したり協力して歩んできた道のりを示している。

縦の帰りの流れ(↓)の定義である未知への働きかけという性質上、関連する学問分野としてはかなり広い区分を包摂するものとなる。(2022/11/24)

帰りの流れの縦と横の関係

縦の帰りの流れ(↓)が生物的環境(C)に及んだ時に、生物的環境(C)の内的秩序の状態によって行動の現れ方は変わる。

端的に言えば、個人の空腹や繁殖欲の状態とそれを満たせる周囲の状況によって、そのまま外的環境の多生物や異性に働きかけるか、縦の帰りの流れ(↓)が生物的環境(C)を通過して物的環境(B)に余剰エネルギーが及ぶかが変わる。

この内的秩序の状態がどのように⇨13と⇩41の分岐を起こすのか、考察する価値がある。(2022/10/11)

生物的環境(C)における行動の達成程度

「望んだ行動を最も効果的に成立させる」ことは人の行動原理とも言える重要な前提だ。

遺伝子の働きによって構成された身体は、それを存続させるのに適した構造を持っているために長い期間にわたって存続できた。

身体は運動に適した構造をしており、その運動は存続を助けるための捕食と危険回避と繁殖のために費やされる。この運動の成功率がどの程度高いかによって、生物種としての繁栄の程度が決まる。

上手くいかなければ絶滅してしまうが、そうならずに存続できたのは人がその運動、行為を適切に成立させる方法を選び取ることができたからだ。

つまり人の存続を可能にした行動の体系は「望んだ行動を最も効果的に成立させる」ために長い期間を経て磨き上げられてきたものだ。

人の行動は全てこの志向性を持つと考えて良いだろう。(2020/7/23)

行動の達成程度と生存可能性

人類は、その行動が最適に為されることで生存可能性を高めるような生態や習性を進化の過程で磨き上げてきた。

生物の進化は、より生存に適した行動を取れる遺伝子を持った個体が生き残ることによって成し遂げられる。生物に共通する進化の仕組みは人間にも当然当てはまる。

遺伝子によって動機付けされた生存可能性を高めるための意識⇩36は、自由度の高い環境層から順に働きかける。

最も自由度の高い環境層は心的環境(G)だ。その内的秩序の働きにより柔軟に行動の内容を決めて運動器官を用いて移動したり、摂食器官を用いて生物を身体に取り込む。ただ単に手足を動かすだけであっても心的環境(G)の働きは関係する。(2020/7/24)

生命分子の情報を消費する構造について

縦の帰りの流れ(↓)の生物的環境(C)を通じて情報(分子の働き)は消費される。

これは概要図上では⇨18から⇩40を通って⇨13に及ぶ流れで示される現象だ。

生物的環境(C)で捕食行為や繁殖行為が達成できれば、代謝や着床によって栄養素が身体の働きに使われる。この現象は縦の行きの流れ(↑)の区分⇧15で栄養の働きをもつ分子情報の消費として現れる。

つまり、ここが生物としての行動の目的と言える。

生物として物質の持つ特徴的な波形を身体器官で感知して、その対象に近づき捕えたり接触して、その物質が身体に取り込まれ、その物質の特性が生かされるという流れだ。

情報的環境(D)と呼んでいるが深い意味を含む区分だ。

人(生物)は物そのものを感知して働きかけているのではなく、物の発する波を感知しているのだという回りくどい考えにも思えるが事象を正確に捉えた視点に基づく区分と言える。(2022/7/16)

区分⇩40に含まれる発声による発語行為

言語は人工物である。

自然の事象や事物から人が受け取る感覚・意味・内容を人工的な音の合図や視覚的な記号に置き換えて認識することを通じて人同士の協力を促すものだ。

発語をするとき、言語は縦の帰りの流れ(↓)を受けて情報的環境(D)の外的環境へ向けて発せられる。

これもまた区分⇩40の現象の一つである。(2022/6/30)

物の延長としての言語が事象、事物を操作するために用いられる仕組みについて。これは言語や文字が物のような特性を持つことから可能になったといえる。

言語を発することで、事象が発生する(体験、視覚)。そして文字として残せばそれは紛れもなく物になる。

この意味では世界に人類が一人しかいない場合でも言語は成立するといえる。発した言語に何らかの体験や結果が伴い、それを発することに意味や期待が生まれるならば、それを他者と共有することは必須ではない。

だが実際には他者がいる。言語を発することで何らかの意味や結果を期待でき、その言語が文字という物質として残ることでそれを手がかりとした行動と結果の様式を世代を通じて引き継ぐことが可能となったのだ。(2022/7/1)

関連する項目

⇩40に関連のある42区分を以下に示す。

・⇩41 人と他生物・人同士の生存競争力を補うため物資源に働きかける創造的行為

・⇩39 社会活動に伴う周囲情報との接触・処理方法

⇩40に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・生物的環境(C)

・縦の帰りの流れ(↓)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論