目次

行動的環境とは何か

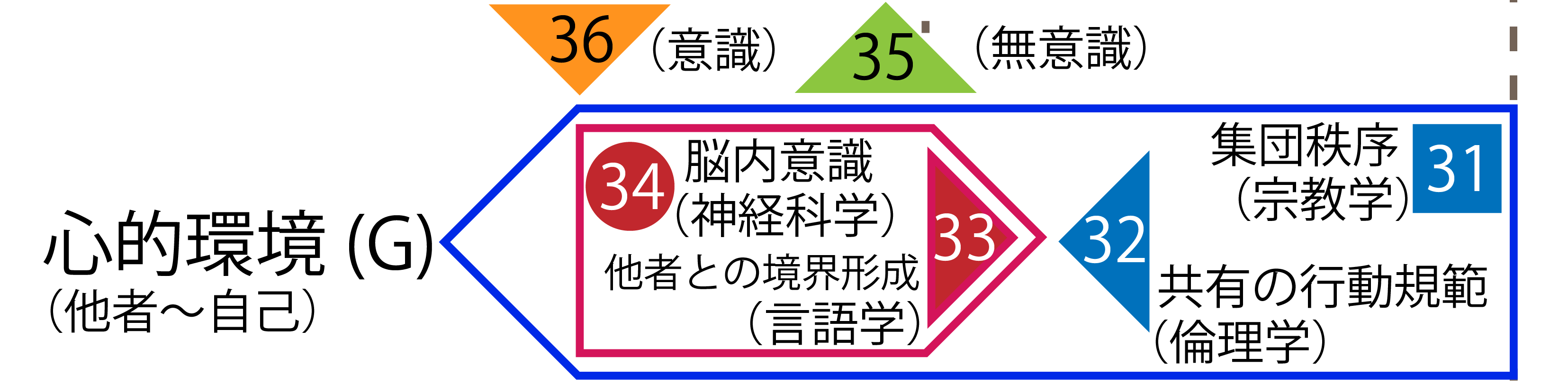

無意識(区分⇧35)から意識(区分⇩36)への折り返しの結節点。行動のきっかけとなる要因の一つ。

無意識の派生の一様態として意識が存在するが、その意識の発生点にある現象として定義した。

しかし、行動は無意識と意識の働きによる身体制御の合成として現れるものだ。そのため、無意識から意識に切り替わる現象のような誤解を与えるこの区分に該当する現象はないとするのが最終解である。

無意識と意識は連続した現象であり無意識の派生として意識は発生するものと考える。(2022/11/23)

行動的環境の発想時の定義

行動的環境とは個人の現実に行った動作、行為そのものを指す。

個人の周囲にあってその営みに実際に影響を与える環境要素とは質の異なる概念だが、環境に影響を与え、環境に影響を受ける両側面を持っている。

人の営みそのものを指す概念だ。(2020/6/26)

無意識と意識の中間を示す概念としての「空」

行動的環境である「空」についてもっと掘り下げたい。

社会的地動説において「空」の容積は大体どのくらいなのか。そして心的環境(G)との関係はどうなのか。

そして行動が環境層に働きかける際に、影響を与えやすい順が縦の行きの流れ(↓)の上からの順と一致していること。その最も行動の影響を受けづらい層である自然環境(A)に対しても、現代人の行動は消費する大量のエネルギーを用いて影響を与えていることについて。

人は営みの積み重ねによって内的秩序の膜を厚く頑丈に発展させてきた。

弱くて小さな心的環境(G)の内的秩序と自然環境(A)の外的環境の強い影響力の間を隔てる膜を何重にも築くことで安心できる暮らしを得てきた。

丁寧に説明してなんとか伝えたいことを以下に示す。

人的環境(F)の外的環境は人が思って言葉にしている心理的作用の総体であり、言語を用いている時点で社会的な現象であること。個人の中心にあるのは心ではなく、移動、行為、行動などに代表される「空」とも言える行動的環境であること。

行動的環境は快楽的で衝動的で攻撃的でありエネルギーそのものであること。それを包む膜である環境層を人は行動の積み重ねによって長い期間を経て変えてきたこと。

その膜は厚くなるにつれて「空」を固く守り、より自由に大量に行動を消費できるように仕向けたこと。

心的環境(G)も行動的環境も厚い膜によって自然環境(A)から遠く隔離されるに至っていること。人の意識は人的環境(F)の外的環境の固い檻に守られた心的環境(G)の範囲を超えることはなく、それに守られて自由な快楽の消費が肯定されていること。

人の欲望の発露が自然破壊につながっているという考えはよく知られている。それがどのような仕組みで起きて、それを解決するのは容易ではないことを改めて説明することに意義がありそうだ。

人は行動的環境のより良い整備を目指して太古から繰り返し環境に対する働きかけを重ねてきた。その働きかけは次第にどんどん厚く固い膜へと変わってゆき、極限まで大量かつ自由な行動を消費できる殻を作り上げた。

理屈では悪いと分かっているのにやってしまうという「考えと行動の乖離」は、人の営み全てにまで拡大して解釈できる根源的な問題であることを説明できるか。

「太るとわかっているのに食べてしまう」このレベルの話が人類全体の問題にまで発展しているのだ。それが根深い避けがたい問題であることをまずは認識することで何かが変わるだろうか。

行動が世界を変える、構造を変える。行動によってより良い構造を作り上げるのだという希望的な切り口から、人は行動を自由にできる環境を整えるために、長い時間をかけて幾重にも固い膜を殻にまで発達させてきた。

その自由な行動の爆発は、エネルギーの大量消費の全面的な肯定であり、それと気付かせない認識上のフィルターに隔てられた外の自然環境(A)を変質させるまでに至っている。

知るほどにどうしようもないことを思い知らされるのだろうか。今も危機に瀕して人が懸命に取り組んでいるのは、新たな行動の積み重ねにより少しでも環境を良くする試みだ。(2020/7/23)

「行動の質と量」が意味すること

理論の考察の当初に明らかにしようとした「行動の質と量」について。

伝えたいことの主旨は、人は思った以上に不自由で4つの流れに多くを支配されていること、その一つの縦の帰りの流れ(↓)である「行動」の意味を示すことだ。

わたしたちを縛り付ける不自由さの正体である秩序とは何か。

本論で取り上げた4つの流れと内的秩序は観測も記録も可能な事象を根拠として発想した概念である。

まずはこの事象を示すことができるからこそ、それをするべきだ。すると、その中に必ず紛れ込む不確定な要素として「行動」が浮かび上がる。

行動は縦の帰りの流れ(↓)として、個人を中心として各環境層の内的秩序から外的環境への働きかけという形で現れる。

各層における内的秩序のありようは様々であるが、行動における内⇨外への働きかけの構図は一致している。

本論は人の行動という不確かな部分をぼかしたまま、当たり前の冷たい事実だけを述べた役立たずだという見方もある。そのように思っていた。

だが、その不確かな部分が私たちの生の正体であり、不確かな行動の質の正体だと気づくことから希望を見つける旅は始まるのだ。このような価値づけを行うことでようやくまとまりがついた。

その希望は、内的秩序を行使して新たな秩序形成へ向けて外的環境に働きかけることを意味する。

これは穏やかではない考え方であり、常に戦い続けることを意味している。調和と秩序の形成のために、物や人や言語を用いて働きかけ続ける。新たな秩序を作り続けているのだ。これが本論で示される横の帰りの流れ(→)の本質だ。

しかし、これは永遠に続く繰り返しではない。その根拠を示すのが4つの流れ理論だ。そう思えば希望も湧く。4つの流れ理論は希望の証明とも言える。この理論の価値はある。

2023/1/5追記:「繰り返しでは無い」という記述ついて。

これは「人は死ぬまで戦い続けるから、繰り返しを終わらせるための救いは死しかない」といった絶望的な結論を否定するものだ。

この記述が意味するのは、絶えず続く戦いは避けられないが「不可逆的に常に内的秩序は更新され続けている」ということだ。よって同じ苦しみを死ぬまで続けることは無いことを言おうとしている。(2022/9/10)

関連する項目

(0)に関連のある42区分を以下に示す。

・⇧35 無意識

・⇩36 意識

(0)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・心的環境(G)

・環境層

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論