目次

- 区分⇩38の定義・関連する学問分野

- 集団の秩序と文化

- 区分⇩38と文化的な背景

- 帰りの流れにおける人的環境(F)の役割

- 人的環境(F)が行動内容に与える直接的な影響

- 行動の起点と肉体環境(E)の関係

- 集団の秩序と縦の行きの流れの関係

- 縦の帰りの流れ(↓)の現れ方について

- 行動の様式の現れ方と集団の秩序

- 関連する項目

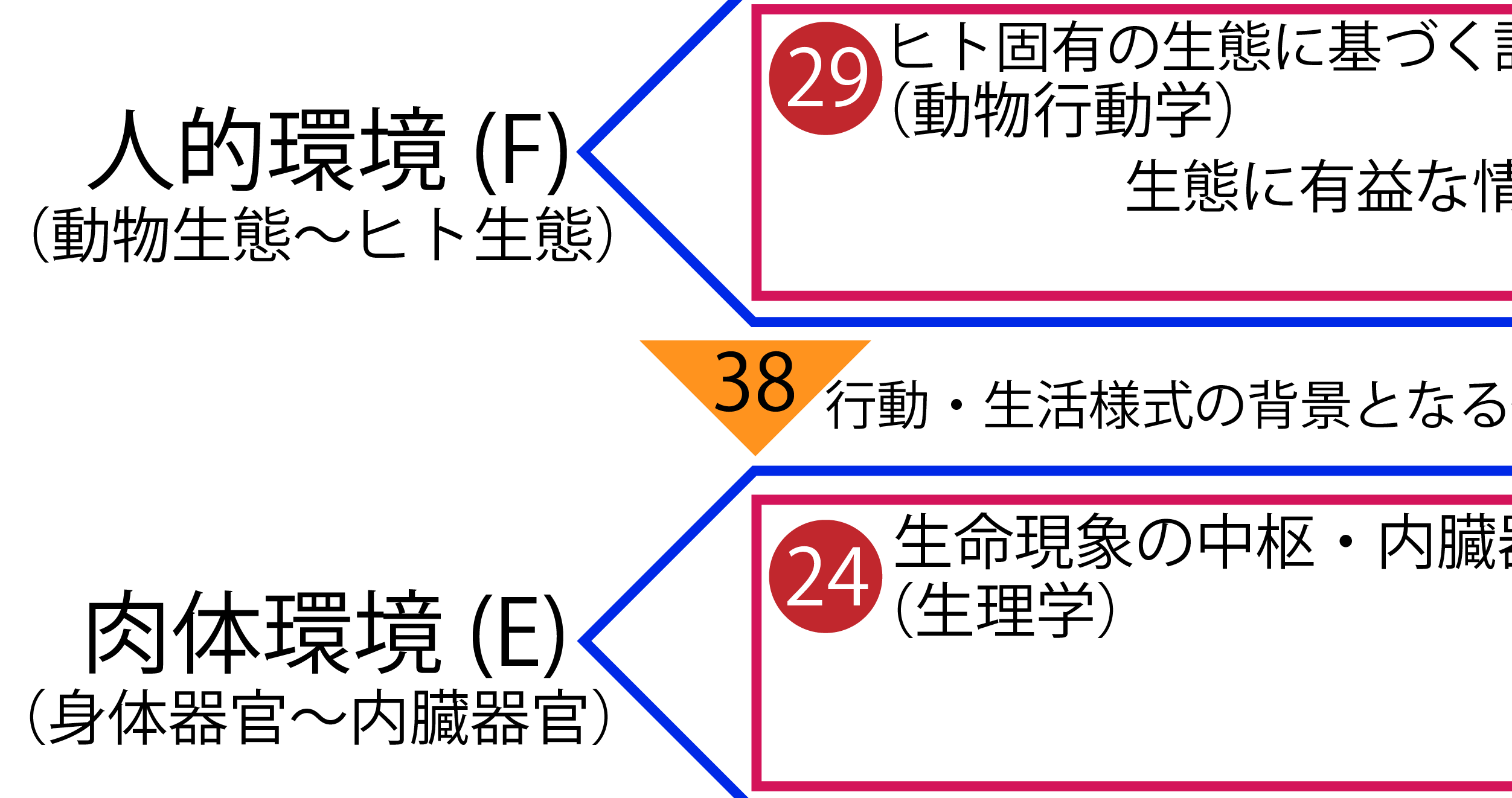

区分⇩38の定義・関連する学問分野

人的環境(F)から肉体環境(E)への流れの区分⇩38は、集団に固有の行動様式である文化が、人的環境(F)の内的秩序(人の集団)と外的環境(自然環境)の関係性によって定まり身体の動かし方の指針となる過程を示すものだ。

[wikiより「文化人類学」は、人間の生活様式全体(生活や活動)の具体的なあり方を研究する人類学の一分野である](2022/11/27)

集団の秩序と文化

行動様式の現れ方の基礎となる集団独自の価値観、いわば集団の秩序と関連するのが文化という概念である。これは文化人類学などの研究対象となっている。

文化の定義についても先行研究から引用する必要がありそうだ。「集団の秩序=文化=人的環境(F)の内的秩序=行動様式の基礎となる価値観」と言えるか?(2022/8/10)

区分⇩38と文化的な背景

行動の大枠が脳内の人的環境(F)で確定した後に行動の発現に向けて身体が起動する。この行動の大枠が文化によって異なる点に着目した学問分野が文化人類学だ。

呼吸器と循環器と神経系を働かせて感覚器と運動器官を発動させることで身体運動が現れるが、その現れ方を規定する行動の様式の下地となるのがその個人の背景にある固有文化の有り様になる。

文化は個人にとって血肉となった行動様式を意味するため、普段は意識されないものだが行動においてはその文化固有の方法論が用いられる。

ちなみに人類に普遍の行動様式と呼べるものは無い。行動様式は概ね人と自然環境との関わりの中で形成されるため、居住する自然環境と人の関係の捉え方に大きな影響を受けたものとなる。

この構図が人的環境(F)から肉体環境(D)への区分⇩38で示されている。(2022/11/24)

帰りの流れにおける人的環境(F)の役割

縦の帰りの流れ(↓)における人的環境(F)の働きは、行動の身体運動を起こすために内面化された行動パターンを起動させるものと言えそうだ。

心的環境(G)からの縦の帰りの流れ(↓)がスイッチになって、人的環境(F)の内的秩序にある様々な行動パターンの一つを起動させる。その行動パターンには道具や言語の使い方も含まれる。

道具や言語は行動する際の外的環境への働きかけにおいて内的秩序に含まれるもの(身体の延長)として現れる。

そして縦の帰りの流れ(↓)は肉体環境(E)へ進み、行動の発現に向けて身体が起動する。(2022/7/15)

人的環境(F)が行動内容に与える直接的な影響

縦の帰りの流れ(↓)の人的環境(F)は実際に身体を動かす直前の要因として、強い影響力を持つフィルターの役割を果たす。

行動の最も基礎的な要因である心的環境(G)の次の段階に存在する人的環境(F)のフィルター作用。これが「集団の秩序」を意味するのではないか。

集団の秩序という要素を人的環境(F)の正体として入れ込めばモデルがまた有用に整理される。

つまり人的環境(F)の内的秩序とは、個人を中心にした集団の秩序を意味するものと言える。集団の秩序が目に見えない行動の慣習や定められた法律など、何によって成り立っているかの考察が必要だ。(2022/8/10)

行動の起点と肉体環境(E)の関係

縦の帰りの流れ(↓)では人的環境(F)の次に肉体環境(E)が来る。

縦の帰りの流れ(↓)は行動を意味する区分であるのに、行動へ向かう前提を示す区分である縦の行きの流れ(↑)の折り返し点が、行動を担う主体である肉体環境(E)にならないのはなぜか?

縦の行きの流れ(↑)における肉体環境(E)は感覚器ごとに受け取る刺激の質が異なることによって、構造的な区分を通して感覚の情報が受け取られるという説明をした。

この行きの流れにおける働きに対して、帰りの流れにおける肉体環境(E)は感覚器で受け取った情報と、行動の目的を達成することで得られると見込まれる情報との違いやズレを行動発現により修正して、目標に近づける働きを担っているのではないか。

行動達成の目標に向けて頭部を動かして目を凝らす、耳を澄ます、意識的に器官を働かせることは上述のような意味合いを持つと思われる。

このように行きと帰りによって異なる肉体環境(E)の働きは、脳の働き(人的環境(F)と心的環境(G))が介することで行われる。このために縦の帰りの流れ(↓)の起点は心的環境(G)になるのだ。(2022/6/23)

集団の秩序と縦の行きの流れの関係

目的を持った集団は、複数の個人それぞれの行動の性質が同期することによって成立する。

目的を持った集団は、単に同一箇所に複数の個人が集合することだけではなく、その目的に向けた行動が起こることによって生まれるものと言える。この意味で、目的を持った集団の成立には必ずしも同一箇所に集合することを必要とはしない。

上述のような集団を成立させる条件を集団の秩序と呼ぶことにする。

個人同士が同じ環境層の内的秩序(例えば、同じ地域の仲間同士であれば物的環境の内的秩序のうち街という公共資産)を共有した上で、外的環境(例えば競争相手となる地域)とのせめぎ合いを認知して行動が同期することによって、固有の集団の秩序が生まれる。

4つの流れにおいて、帰りの流れで働きかける力は集団の形を取ることが多い。その方が大きな力を生み出せるからだ。例えば会社組織など。

そして、行きの流れは集団の秩序の下地を形成する。

横の行きの流れ(←)に対する自律的な横の帰りの流れ(→)の働きによって各環境層の内的秩序が縦の行きの流れ(↑)影響する。

各環境層の内的秩序は近接した集団の成員同士で共通する部分があるため、行動の前提条件の共有は自然になされている。そのため、発現する行動もその内的秩序の共有のあり方を反映した特性を帯びるのは当然と言える。(2021/2/1)

縦の帰りの流れ(↓)の現れ方について

縦の帰りの流れ(↓)の心的環境(G)は個人の行動へ向けた欲、意識の発現を意味する。

↓の人的環境(F)は行動パターン(集団の秩序)を起動させて運用すること。

↓の肉体環境(E)は身体を動かすことそのもの。

↓の情報的環境(D)は周囲の情報に触れることを示す。

↓の生物的環境(C)は他者や生物(栄養)に実際に働きかけたり、壊して動かして身体内に取り込むこと。

↓の自然環境(A)は物的環境(B)と違い基本的に働きかけも取り込みもできない。

以上は破綻のない綺麗な流れだ。

しかし、この流れの実際の現れ方に迫る場合、行動の様式や文化などに着目することになる。現れ方が単純になるのは組織的な行動のない生物に限った話であり、人の集団は縦の帰りの流れ(↓)の経路が複雑になる。

物や道具、言語や他者を用いて対象に対して組織的に「働きかける」こと。

この働きかける対象は他の生物一般と概ね変わらないが、そのために築く集団行動の様式が文化として現れている。

分かりやすく単純に述べているが、要点は押さえられたと思う。

行動の様式が人的環境(F)か心的環境(G)か、どこに収まっておりどのように機能するかはまだ不明だ。(2022/8/10)

行動の様式の現れ方と集団の秩序

人が物の価値や性質を何らかの意図をもって引き出して利用することについて。

このような人の行為のあり方と同様に、人が他者に対しても、物を利用するように何らかの意図をもって価値や能力を引き出して利用している点を無視できない。

強制であれ説得の上であれ契約上であっても、人は他者をコントロールしてその労力を引き出す。言い方は悪いが他者に対して価値を値踏みするのは一般的に行われている。

このことからも人は常に自分中心で行動できるといった人間像は誤りであると言える。

しかし、個人は他者から強制的にではなく、自発的に集団の規範に従って行動することもある。

4つの流れ理論における縦の行きの流れ(↑)に従い縦の帰りの流れ(↓)が起こるという構図にこの事実はどのように組み込まれているか?

「人が物の価値や機能を何らかの意図をもって‥」という記述。

これは人が社会システムや慣習を何らかの意図をもって利用し、他者を都合よく動かすことも意味する。

これは集団の秩序の利用に関する言及だが、集団の秩序(慣習、法律、文化など)もまた、人が物(他者)に働きかけることを通じて作り出された人工物であると言える。

それは言語という人同士で通じる合図を用いて、集団の秩序を呼び起こすことにより実現されるものだ。

言語と物との関わりと同等に、言語と他者(集団の秩序)の関わりが上述の「強制と自発」を明らかにする重要な観点といえる。(2022/6/20)

関連する項目

⇩38に関連のある42区分を以下に示す。

・⇩39 社会活動に伴う周囲情報との接触・処理方法

・⇩37 正常な行動発現

⇩38に関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・肉体環境(E)

・縦の帰りの流れ(↓)

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論