目次

外的環境と内的秩序の関係

横の帰りの流れは横の行きの流れ(時間経過)と共に押し進められる。

内的秩序を維持する働きと外的環境による流動と破壊を志向する働きの競合の中で現れる多様な環境層の状態が横の帰りの流れである。

横の行きの流れと横の帰りの流れは緊張的な関係を保ちながら不可触の時間進行の中に存在する。(2021/3/1)

外的環境に身を委ねる内的秩序

個人が身を委ねているのは安心できる集団に対してだろうか?という大事な問い。

私たちは安らかな自然、地球の環境、気候などの中で今より安らぐ場所を見つけたり、新たに作り出して身を委ねるのに適した環境に身を置く。

生物は自然環境に身を委ね、多くの恩恵を受けながら生存する中で、時には捕食されることさえも、自らを含めた生態系を存続させるための恵みの一つであるかのように行動している。

もし、自然環境の中で同一の生物種が環境の恩恵を独り占めできたら効率的に繁殖、生存、繁栄できるだろう。実際にはその状況は起こり得ないが、同一の生物種の存続を目的として自然環境の生態系の中で他生物との間に「壁」を作ろうとする。

その「壁」の有り様は生物種によって様々だ。

「壁」とは、生存と繁殖をするための行動の体系を実現して維持するために、それ以外の現象に対して行う生存戦略全般を意味する。そうした「壁」の中で生物は初めて自然環境の恩恵に身を委ねることができる。そうしなければ他生物に侵食されてしまうからだ。

これは内的秩序と外的環境の境界の話とも繋がる。内的秩序とは行動が可能な範囲であり、同時に身を委ねられる範囲とも言えるのか?(2022/8/10)

内的秩序と外的環境の多層的な関係

縦の行きの流れ(↑)において、各環境層の有り様が個人と集団の振る舞いや行動にどのような影響を及ぼすかを考える。

各層には行動の要因となる様々な環境要素が存在するが、それらは各層内において大きく分けて以下の4パターンの秩序を形成している。

①個人を中心とした秩序

②個人に対する他者を中心とした秩序(他者と接触した場合は衝突、回避、融和などの行動につながる)

③個人の属する集団内の秩序

④他者が属する集団内の秩序(個人やその属する集団と接触した場合は衝突、回避、融和などの行動につながる)

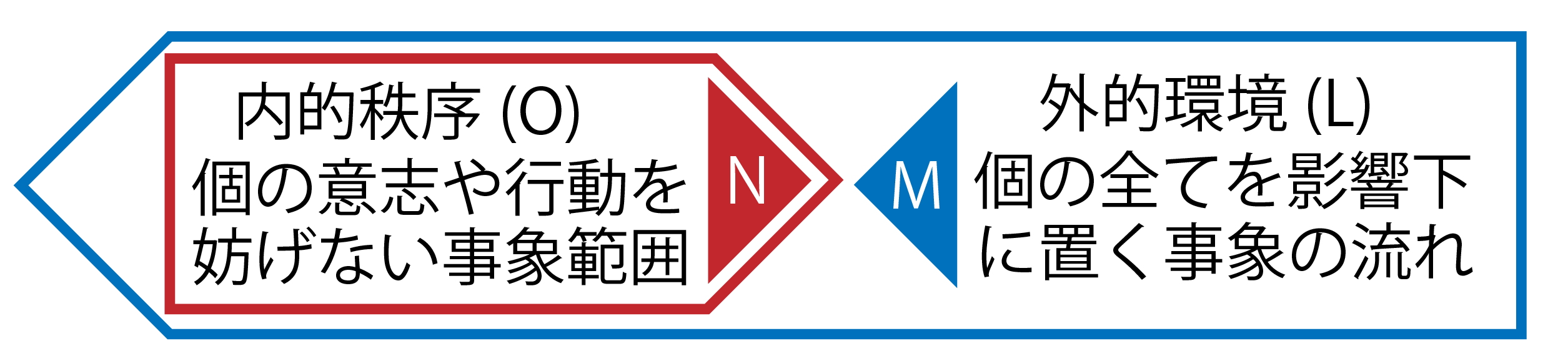

①③は内的秩序で②④は外的環境である。これは全ての環境層において適用可能な視点である。生物個体が自らの存在する環境内において周囲を認知、感知する視点の基礎的なあり方を示している。

各環境層ごとに存在する4つの認知区分が複雑に混じり合って行動の要因を構成すると考えられる。(2021/2/1)

横の行きの流れと内外の入れ子構造

各環境層における横の行きの流れ(←)について明らかにしたい。

この流れの定義を深めて詳細に構造を記述したい。今まで、単に逆らえない時間の流れという大雑把な定義であったが、←と→の関係における←は内的秩序と外的環境の関係における外の影響力を意味するものと言える。それは時間に伴い流動を続ける外的環境の強い力だ。

例えば我々は文明によって自然環境の強い影響力から守られているので、あまり強く←の影響を意識せずに済む暮らしをしている。しかし、仕事や人間関係などは強制的とも言える影響を生活に与えている。この感覚には各層における内外の入れ子構造が関連している。内的秩序でありながら、同時に外的環境として影響を受けるのだ。(2022/7/10)

関連する項目

⇦Mに関連のある42区分を以下に示す。

・⇦2 地球の事象の原理

・⇦7 物質的条件による制限

・⇦12 権力の分配と行使

・⇦17 化学物質の影響と受容

・⇦22 身体を通じた心理作用

・⇦27 周囲の情報の受容過程

・⇦32 共有の集団規範

⇦Mに関連のある用語について述べたページを以下に示す。

・横の行きの流れ(←)

・外的環境

考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。

・4つの流れ理論